Nationalismes attisés, économie fragilisée, tourisme menacé : la crise frontalière entre Cambodge et Thaïlande prend une ampleur inquiétante.

Opinion

Une simple dispute frontalière devenue crise nationale

Ce qui n’était au départ qu’un désaccord frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge s’est transformé en une crise complexe et explosive, alimentant un nationalisme grandissant de part et d’autre. Les conséquences se font déjà sentir sur l’économie et la vie quotidienne des populations riveraines.

En Thaïlande, les commerçants frontaliers sont durement touchés : leurs échanges quotidiens avec leurs homologues cambodgiens sont interrompus. Les exportateurs de biens de consommation et de produits agricoles – désormais interdits d’entrée par voie terrestre au Cambodge – subissent également de lourdes pertes. Des groupes nationalistes cambodgiens appellent au boycott des produits thaïlandais, menaçant encore davantage l’économie exportatrice thaïlandaise.

Économie, tourisme et divertissement en berne

Les dommages dépassent le seul secteur commercial. L’industrie du divertissement thaïlandaise subit également les contrecoups : les autorités cambodgiennes ont interdit la diffusion de films et séries thaïlandaises. À la place, la télévision d’État cambodgienne diffuse une série hagiographique consacrée à l’ancien Premier ministre et président du Sénat, Hun Sen.

Les tour-opérateurs thaïlandais voient leurs voyages annulés, tandis que les fournisseurs d’accès à Internet et les hôtels thaïlandais implantés à Phnom Penh enregistrent des pertes dans un climat de plus en plus tendu.

Le Cambodge n’est toutefois pas épargné. Le nombre de touristes thaïlandais, qui constituaient en 2024 la première source de visiteurs étrangers avec 2,1 millions d’entrées selon le ministère cambodgien du Tourisme, s’effondre. À titre de comparaison, le Vietnam comptait 1,3 million de visiteurs et la Chine un peu plus de 848 000. Cette chute menace gravement les économies locales, en particulier dans les provinces comme Siem Reap.

Autre sujet d’inquiétude : le sort des quelque 500 000 travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande. Hun Sen a évoqué la possibilité de leur retour si la crise s’aggravait. Un tel afflux pèserait lourdement sur le marché du travail et les infrastructures sociales cambodgiennes, ces travailleurs constituant un soutien économique vital pour leurs familles.

En Thaïlande, un contexte politique sous haute tension

En Thaïlande, les opposants à l’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra profitent de cette crise pour affaiblir le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra, sa fille. Ils accusent son administration d’être trop conciliante avec le Cambodge, du fait des liens historiques entre les familles Shinawatra et Hun Sen.

Sur les réseaux sociaux, des images retouchées de Paetongtarn vêtue de robes aux couleurs du drapeau cambodgien circulent massivement, accompagnées de surnoms moqueurs comme « Hun Tongtarn, fille de Hun Sen ». Cette vague de ferveur nationaliste ne vise pas seulement à marquer des points politiques, mais semble s’inscrire dans une volonté plus large de déstabilisation du gouvernement civil, certains extrémistes appelant même à une intervention militaire.

Selon un sondage de l’Institut national de l’administration du développement (NIDA) réalisé du 9 au 11 juin auprès de 1 310 personnes de plus de 18 ans, 62,5 % font « tout à fait confiance » à l’armée thaïlandaise pour défendre les intérêts nationaux dans ce conflit, et 23,7 % lui font « plutôt confiance ». À l’inverse, 37,4 % des sondés déclarent ne pas avoir du tout confiance dans le gouvernement, et 31,6 % peu confiance. Seuls 18,8 % ont « plutôt confiance » et à peine 12 % « tout à fait confiance ».

Dans ce contexte, le lieutenant-général Boonsin Padklang, commandant de la 2e région militaire, est devenu une figure héroïque auprès des ultranationalistes. Le 14 juin, il déclarait : « C’est ma terre. Si vous la voulez, duel à mort. » Une rhétorique belliqueuse qui pousse le gouvernement Paetongtarn vers une posture plus dure, risquant d’aggraver la situation en fermant les postes frontières ou en coupant l’électricité et Internet aux villes cambodgiennes proches de la frontière.

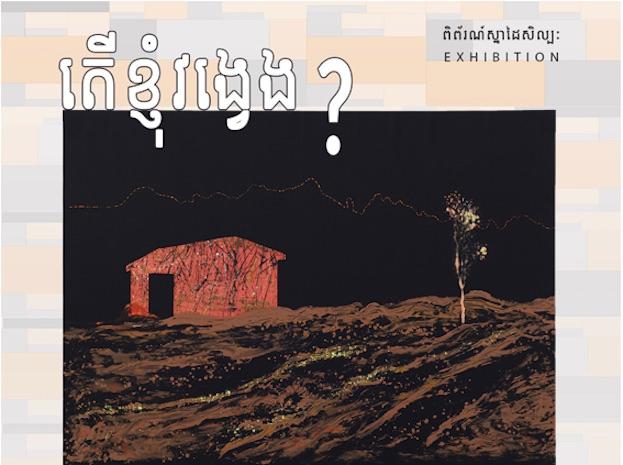

Le Cambodge affirme sa souveraineté

Face à cela, les dirigeants cambodgiens s’efforcent de montrer que leur pays est souverain, qu’il n’a pas à craindre son voisin plus puissant, ni à se soumettre aux Shinawatra. Mais la posture politique ne saurait masquer une réalité plus profonde.

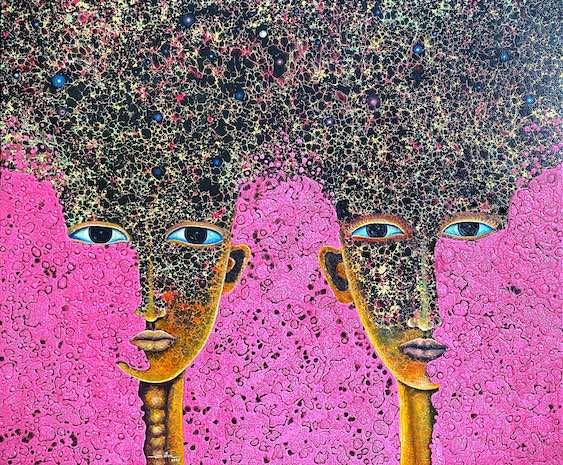

Au-delà des discours d’État et des sondages, un ressentiment ancien et un chauvinisme culturel se renforcent, notamment sur les réseaux sociaux. Des internautes des deux pays – qualifiés de « guerriers du clavier » – ravivent les tensions historiques à coups d’accusations réciproques : vols culturels, révisionnisme historique, trahisons nationales, du théâtre masqué Khon à la paternité des costumes traditionnels.

Des blessures historiques jamais refermées

Les tensions culturelles et historiques ne datent pas d’hier. Certains Thaïlandais perçoivent encore Angkor Wat à travers le prisme des conquêtes territoriales du passé, notamment pendant la période coloniale. Le nom de la province de Siem Reap – souvent interprété comme « Siam défait » – ravive le souvenir de conflits anciens, y compris l’occupation de la région par la Thaïlande alliée au Japon impérial entre 1941 et 1946.

La méfiance à l’égard des cartes de 1907, annexées au traité franco-siamois et définissant la frontière actuelle, reste vive en Thaïlande. Nombreux sont ceux qui les considèrent comme des instruments coloniaux plutôt que des accords bilatéraux légitimes. Ce scepticisme explique en partie la réticence de Bangkok à reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice (CIJ) dans le différend actuel.

Pourtant, une telle position devient difficile à tenir. Si la Thaïlande refuse la juridiction de la CIJ, elle devra fournir à la communauté internationale une explication claire et transparente – ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent.

Au Cambodge, le souvenir des confrontations passées nourrit toujours les perceptions. Beaucoup considèrent leur voisin non seulement comme un partenaire régional, mais aussi comme un rival historique. Ce regard est façonné par des siècles de rivalité et d’instabilité dans la région.

Vers une sortie de crise ?

Malgré plus de 70 ans de relations diplomatiques formelles, les relations thaïlando-cambodgiennes restent fragiles, minées par les récits historiques concurrents et les tensions nationalistes.

Il est d’autant plus crucial que des voix modérées se fassent entendre dans les deux pays. En luttant contre la désinformation, en reconnaissant les histoires partagées et en cultivant le respect mutuel, la Thaïlande et le Cambodge pourraient enfin sortir de ce cycle de tensions pour construire une coopération durable au sein de la région.

Pravit Rojanaphruk est un journaliste thaïlandais qui travaille comme rédacteur principal pour Khaosod English

Avec l'aimable autorisation de Cambodianess, qui a permis la traduction de cet article et ainsi de le rendre accessible au lectorat francophone.

Sur le même sujet