À l’occasion de la sortie de la traduction allemande "Zwei weibliche Halbakte" aux éditions Reprodukt, Luz était invité le 21 mai à l’ambassade de France à Berlin pour présenter son œuvre, récompensée par le Fauve d’or 2025 au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Il était accompagné d’Ines Rotermund-Reynard, historienne de l’art et spécialiste de la spoliation artistique sous l’Occupation.

Un tableau comme narrateur : un roman graphique pas comme les autres

Récompensé par le Fauve d’or 2025 (prix du meilleur album au Festival d’Angoulême), Deux filles nues plonge dans l’univers du peintre Otto Mueller, un peintre expressionniste allemand. Le livre s’ouvre à Berlin en 1933, se poursuit à Cologne (où le tableau se trouve encore aujourd'hui, au musée Ludwig), et se distingue par une originalité narrative forte : c’est le tableau lui-même, une peinture de 1919 représentant deux baigneuses dans une forêt près de Berlin, qui raconte l’Histoire.

Ce tableau devient témoin de la montée du nazisme, de l’antisémitisme, de la spoliation artistique. Il voit, sans pouvoir agir. Il est aimé, haï. Une idée puissante, servie par un travail de narration et de dessin unique - chaque case est la vue du tableau sur le monde qui l'entoure.

Comme l’a rappelé M. Delattre, ambassadeur de France en Allemagne, ce roman graphique, au-delà de la prouesse narrative et d’immersion totale dans son sujet, constitue un message puissant et intemporel. Deux filles nues rappelle la force de résistance et de résilience de l’art, et répond à une double exigence, culturelle et mémorielle. Son format bande dessinée permet aussi de toucher un public plus jeune. Un sujet d’autant plus essentiel à l’heure où les discours révisionnistes, l’antisémitisme et les poussées nationalistes resurgissent. En écho aux mots de Margot Friedländer : « So hat es damals auch angefangen » (“C’est comme ça que tout a commencé à l’époque”).

Une passion sans borne pour l'expressionnisme allemand

Otto Mueller est un choix inattendu. Moins connu qu’Otto Dix ou George Grosz, ses œuvres ne sont ni politiques ni satiriques, elles n'ont aucune ambition sociale. Ses scènes sont plutôt douces et poétiques. Et pourtant, c’est l’un de ses tableaux qui a retenu l’attention de Luz.

Luz est un fan absolu d’expressionnisme allemand. Une passion qui a commencé grâce à… sa peur de l’avion. Dans sa vingtaine, il doit prendre l’avion pour son travail, mais cette idée l’angoisse profondément. On lui conseille d’aller voir un psy, qui, au passage, lui fait découvrir l’expressionnisme allemand, car il pense que c'est un style qui pourrait plaire à Luz - proche du sien, des traits noirs, épais, intenses. Et là, c’est la révélation : Die Brücke, Otto Dix, George Grosz, Ludwig Meidner. Il découvre la satire politique, les visions apocalyptiques, et tout ça lui parle. “Je me sentais plus proche de Grosz que de Plantu en termes de style”, dit-il.

Des années plus tard, il visite à Los Angeles une exposition reconstituant celle de l’art dégénéré organisée par les nazis à Munich en 1937. Un choc. L’envie naît de faire une œuvre sur un des tableaux exposés là. Il pense d’abord raconter l’histoire d’un enfant visitant l’exposition. Puis se dit : “Et si c’était le tableau qui racontait ?” Le tableau a tout vu. Il a traversé le siècle. Il peut parler.

L’exposition d’art dégénéré

Le parti nazi qualifie de “dégénéré” tout courant artistique, artiste ou œuvre qu’il désapprouve. Ça fait du monde. Des milliers d’œuvres sont ainsi confisquées, détruites ou revendues pour enrichir le régime.

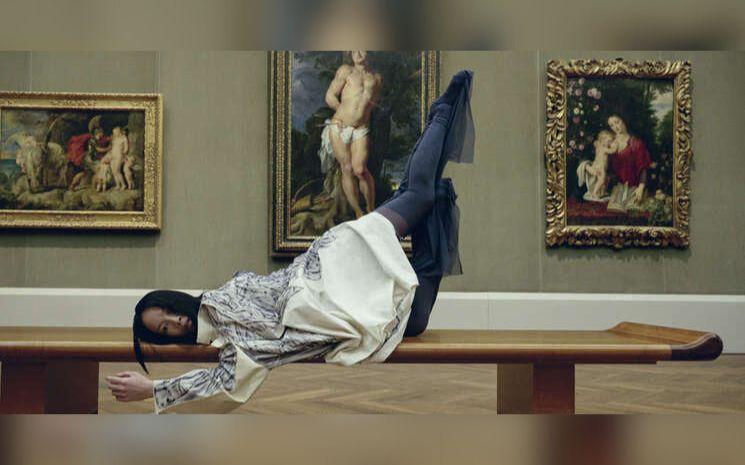

En 1937, plus de 600 œuvres d’art moderne sont regroupées dans une exposition intitulée Entartete Kunst, à Munich —pour bien montrer ce qu’il ne faut pas faire. Une version itinérante circulera ensuite dans d’autres grandes villes allemandes.

Les œuvres sont exposées de manière à être tournées en ridicule : accrochées au plafond ou à hauteur de buste, posées au sol, sans cadre, accompagnées de slogans comme « la folie à tout prix » ou « comment des esprits malades voyaient la nature ».

L’exposition attirera plus de 2 millions de visiteurs.

Un travail de recherche remarquable, quasi obsessionnel

Pour ce livre, Luz a mené des recherches dignes d’un historien. Il s’est plongé dans la vie quotidienne de l’époque, dans le livre de Sebastian Haffner (Histoire d’un Allemand - Souvenirs (1914-1933), un récit autobiographique qui raconte la montée du nazisme), a visionné des heures d’archives, et poussé le détail jusqu’à vérifier les modèles de téléphones des années 30. “J’ai passé presque plus de temps à faire des recherches qu’à dessiner”, s’amuse-t-il.

Il a aussi consulté Ines Rotermund-Reynard, historienne de l’art au musée d’Orsay, et membre de la CIVS (Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites). Elle a pu notamment l’aiguiller sur la scénographie précise de l’exposition de 1937, la présentation volontairement anarchique des œuvres.

Ines souligne la précision de la documentation, et la manière remarquable dont Luz fait passer de l’intime à la grande Histoire. Elle évoque aussi sa surprise devant le personnage de Lothar, ce petit garçon en Lederhosen avec un avion miniature orné d’une croix gammée. Un peu cliché, mais finalement juste : Lothar est simplement un enfant de son époque, sans recul ni choix. Et dans un geste naïf, il remet droit le tableau accroché de travers – geste trivial, mais symboliquement chargé.

Avant de travailler sur son album, Berlin, pour Luz, “c’était le Berghain”, plaisante-t-il. Il a ensuite découvert la ville à travers ses recherches, les dessins de George Grosz, d’Otto Dix… Une ville de reconstruction, portée par un immense appétit de liberté. Mais quand on regarde l’histoire de Berlin – cette frénésie libertaire des années 1920 brutalement étouffée par le régime nazi – on se rappelle que la liberté n’est jamais acquise, et que tout peut dégénérer. Ce qui rend le travail de mémoire, auquel Deux filles nues et sa version allemande contribuent, d’autant plus crucial.

D’ailleurs, Luz était particulièrement heureux de son atelier de dessin et d’écriture avec des lycéens berlinois. C’est important pour lui : continuer à transmettre la mémoire, maintenant que les survivants ne sont plus là.

Retrouvez Zwei weibliche Halbakte aux éditions Reprodukt.

Pour recevoir gratuitement notre newsletter, inscrivez-vous en cliquant sur l’icône enveloppe en haut de la page !

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Sur le même sujet