Et si le documentaire n'était pas seulement le miroir fidèle du monde, mais un prisme mouvant ? Jusqu'au 16 septembre 2025, Documentary in flux interroge sensiblement la photographie documentaire contemporaine. Où se trouve la ligne de crête entre regard objectif et mise en scène ?

Il y a des expositions qui marquent par leur audace. Documentary in Flux murmure, crie, filme, interroge. À travers ses quatre sections aux contours mouvants, l'exposition proposée par le C/O Berlin nous rappelle que la photographie documentaire n’est pas une forme figée, mais un langage en perpétuelle métamorphose. Elle documente le réel, oui, mais elle le sculpte aussi. Elle s’y frotte, l’interprète, le met en scène, jusqu’à en faire trembler la définition même du "vrai".

Les images du documentaire

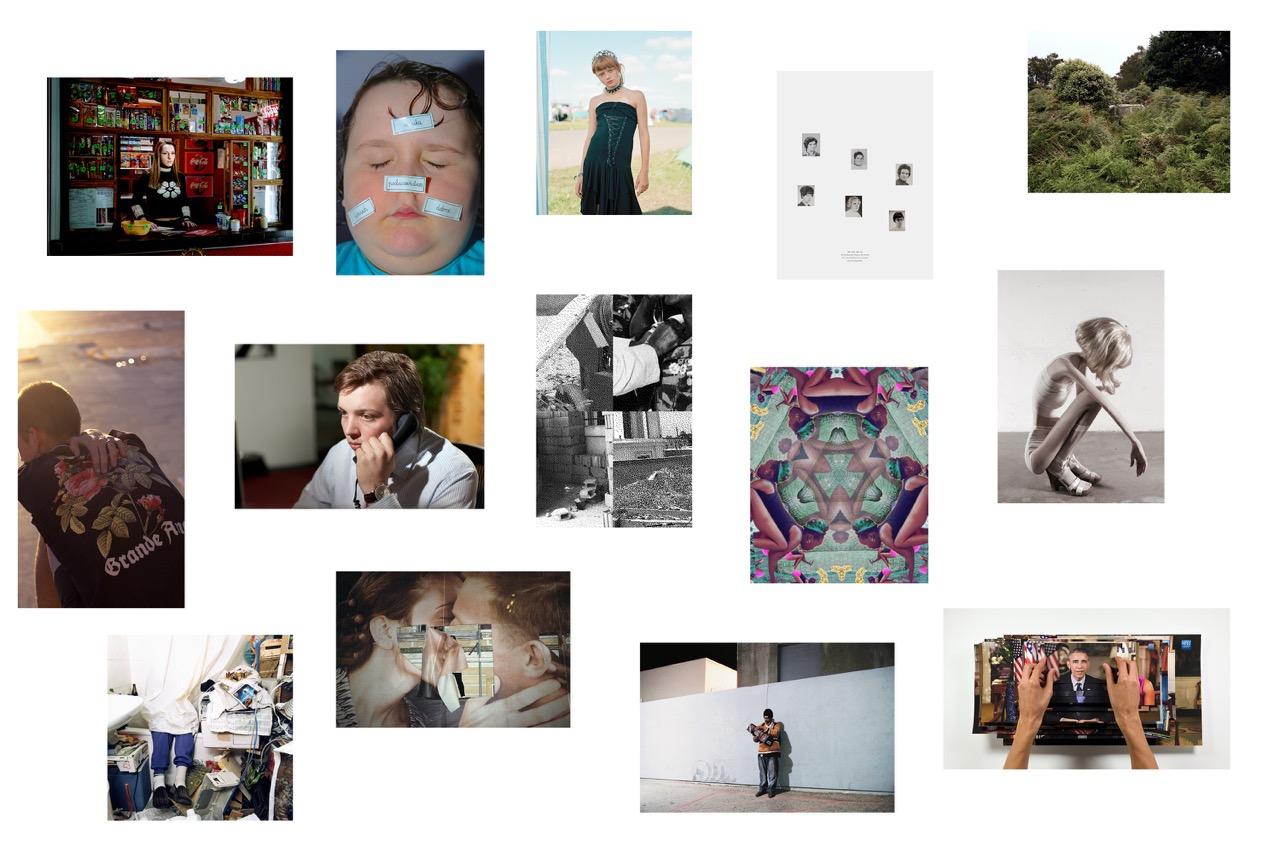

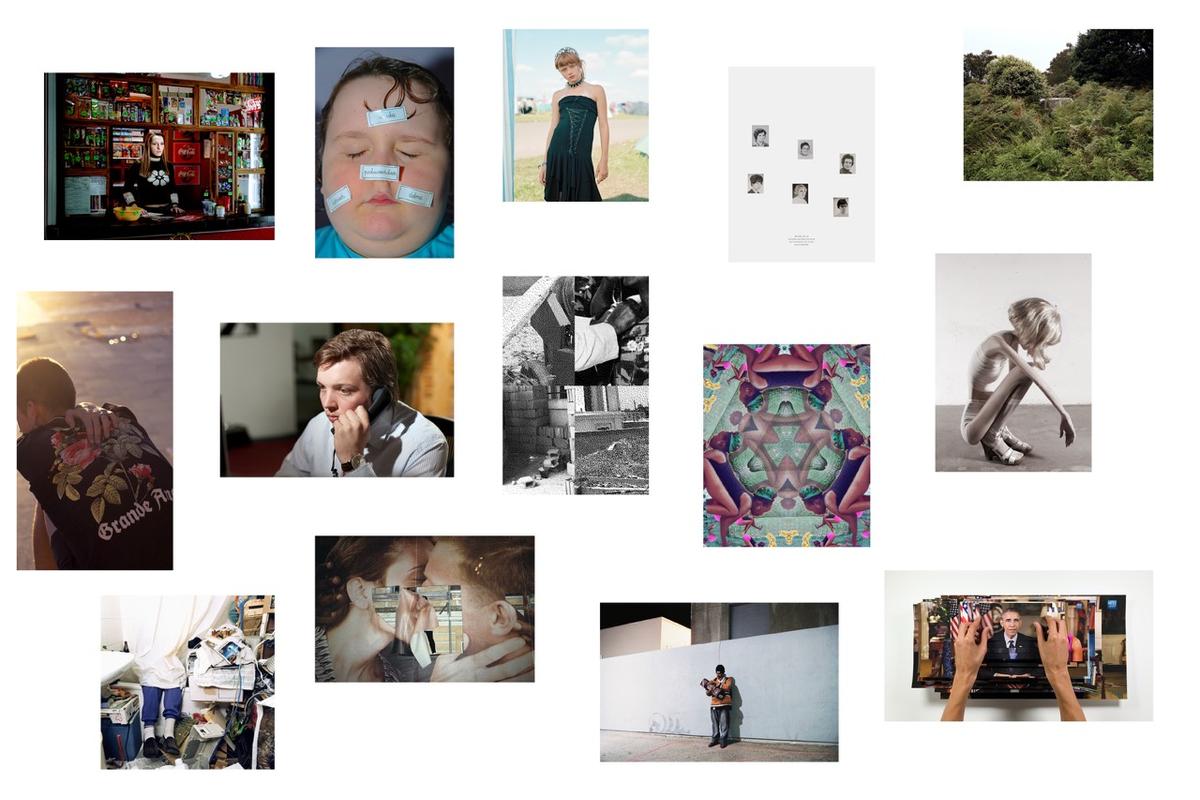

Dès la première salle, on croit reconnaître les codes classiques du documentaire — le paysage, le portrait, le reportage — mais ils glissent déjà ailleurs, vers une forme plus incertaine, plus sensible.

Friederike Brandenburg ne photographie pas la nature, mais l’écho ténu de l’homme sur elle. En Norvège ou en Nouvelle-Zélande, ses images dévoilent des espaces abandonnés, où la nature regagne peu à peu ses droits. Ces paysages parlent de nous, de ce que nous laissons derrière.

Sibylle Fendt, quant à elle, nous fait entrer dans l’intimité d’habitats marqués par le syndrome de Diogène. Ce chaos intérieur, qu’elle saisit avec une infinie pudeur, devient presque un autoportrait inversé de notre société du rejet.

Puis viennent les portraits de Janina Wick : des jeunes filles à l’orée de l’adolescence, figées dans une tension douce entre assurance et fragilité. On croit y lire l’ambivalence de tout passage, cette ligne invisible où l’enfance bascule. Son approche photographique, lente et attentive, se ressent dans les corps de ses jeunes modèles : rien n’est figé, rien n’est surjoué. Contrairement aux poses calculées des selfies, ses portraits naissent d’un face-à-face hésitant avec la caméra, comme si chaque adolescent cherchait un point d’équilibre pour ne pas tomber dans le vide.

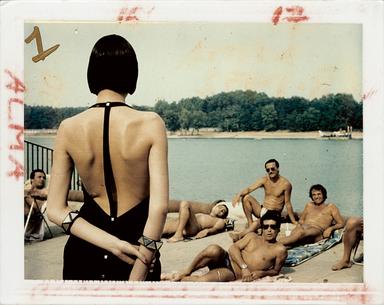

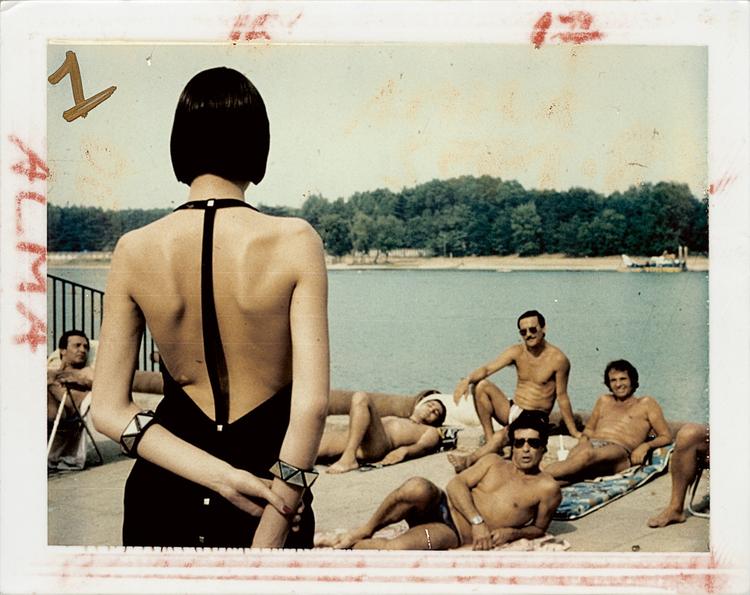

Pepa Hristova, elle, photographie une minorité musulmane en Bulgarie. Certaines scènes semblent prises sur le vif, d'autres sont visiblement construites. Mais ce qui compte, c’est ce trouble dans le regard : entre fierté et distance, présence et mise à distance.

Ainsi se dessine peu à peu le cœur de l’exposition : un documentaire qui se cherche, qui assume ses zones d’ombre, et qui refuse de trancher là où la vie, elle, reste floue.

Mettre en scène la vérité

Et puis, dans la deuxième section, viennent les expérimentations plus radicales. Florian van Roekel, dans How Terry Likes His Coffee, passe six à huit mois à photographier ses collègues de bureau. Peu à peu, la mécanique s’efface : les gestes ne sont plus théatraux, ils oublient tous la caméra et les corps semblent flotter. Pourtant, les néons installent un faux jour permanent, comme dans un décor de cinéma privé de bande-son. Les images de Van Roekel ressemblent à ces instants suspendus d’un film où l’on appuierait sur pause : une jambe en mouvement, un coup de téléphone, un regard en attente.

Karolina Wojtas, quant à elle, dynamite les règles. Elle les piétine, les colle, les scotche – littéralement. Elle photographie son frère, raconte l’école polonaise, raille l’absurdité d’un système rigide qui force encore les enfants à écrire de la main droite. Le tableau périodique devient un puzzle d’images, et la photographie un cri de révolte coloré, baroque, joyeusement anarchique. Un miroir grossissant, cruel et enfantin.

Dans un registre plus feutré, Emanuel Mathias explore les fantômes de la RDA à travers des archives trouvées dans une ancienne usine textile. Là encore, le documentaire ne se contente pas de montrer : il ressuscite.

Florian van Roekel, Chapter Four, IV, from the series How Terry likes his coffee, 2010 © Florian van Roekel - Documentary is flux, C/O Berlin, 2025

Matérialité et mouvement

La troisième section s’ouvre, littéralement, aux images en mouvement. Le médium s’élargit, l’espace aussi. Sylvain Couzinet-Jacques propose des extraits d’une vidéo de douze heures filmée à l’Arche de la Victoire de Madrid, lieu érigé sous Franco. À la tombée du jour, il capte des adolescents dans cet espace paradoxal – monumental, mais presque vide – comme s’il offrait au passé un écho lumineux. Présentée pour la première fois il y a six ans à Berlin, l’œuvre résonne aujourd’hui autrement pour l’artiste. Après les confinements, la question de l’espace et de la liberté s’y ressent avec une intensité accrue, comme un souffle retrouvé dans une architecture figée.

Sasha Kurmaz, enfin, bouscule les codes du documentaire en y injectant une dimension performative. Dans l’espace public, il active la rue comme une scène : à la sortie d’un supermarché, il distribue ses photographies comme des tracts, capture les réactions des passants, et intègre ces visages surpris ou curieux dans l’œuvre elle-même. L’image devient alors interaction, matière vive. Ici, le documentaire ne se contente plus d’observer : il agit, interroge, engage.

Cosmos d'images

La dernière section est peut-être la plus vertigineuse. Elle pose la question de ce qu’il reste du réel dans un monde saturé d’images, de deepfakes, d’intelligences artificielles ou simplement d’images trop intenses.

Willem Popelier démonte la mécanique du pouvoir politique en juxtaposant les discours hebdomadaires d’Obama comme autant de motifs visuels. Chaque détail compte : un bâtiment apparaît dans le fond, disparaît. Pourtant ces deux discours sont séparés d’une seule journée. La surface est lisse, mais le mensonge suinte.

Ivonne Thein va encore plus loin. Elle déforme des corps jusqu’à l’insoutenable. Pro-ana, IA, corps idéalisé, corps mutilé : où s’arrête l’humain ? Elle fait trembler l’image. Et, avec elle, nos certitudes.

Documentary in Flux n’est pas une exposition qui se raconte en une phrase. C’est un parcours. Un doute. Une invitation à regarder autrement. Elle confirme, surtout, que la photographie documentaire ne se contente plus d’attester – elle questionne, déjoue, joue. Et c’est dans ce flou, ce flux, que naît peut-être sa plus grande puissance.

Nothing is original , la deuxième exposition du C/O Berlin

Pour recevoir gratuitement notre newsletter du lundi au vendredi, inscrivez-vous !

Pour nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.