Entre inflation persistante et virage monétaire, l’économie turque reste sous tension en 2024. Que révèle le dernier rapport de l’OCDE ? Décryptage et analyse.

L’économie turque sous tension : comprendre les dynamiques à l’œuvre

Inflation à plus de 58 %, taux directeur porté à 50 %, croissance en net ralentissement : l’économie turque reste sous tension en 2024. Dans son rapport complet, publié le 10 avril 2025, l’OCDE dresse un tableau contrasté d’un pays engagé dans un rééquilibrage économique ambitieux, mais encore fragile.

Ce contexte s’inscrit dans une continuité. Depuis plus de trente ans, la Turquie alterne phases d’expansion et périodes de crise. Cette instabilité, désormais bien ancrée, influence les choix politiques comme les comportements économiques au quotidien.

Analyser l’économie turque implique de tenir compte de cette volatilité chronique et d’en comprendre les effets sur la trajectoire du pays.

Ralentissement de la croissance en 2024 : un ajustement attendu

Rebond en 2023, croissance modérée début 2024

Après une reprise économique soutenue en 2023, avec une croissance de +5,1 %, la Turquie a amorcé une phase de ralentissement dès la fin de l’année. Selon les données officielles publiées par TurkStat, la croissance du PIB s'est établie à +3,2 % sur l'ensemble de 2024, dépassant les prévisions initiales malgré les taux d'intérêt élevés. Ce ralentissement s’inscrit dans une stratégie assumée de stabilisation, alors que le pays tente de contenir une inflation élevée et de restaurer sa crédibilité macroéconomique.

Un virage monétaire et budgétaire sous surveillance

À l’été 2023, les autorités turques ont amorcé un changement de cap économique marqué par un retour à une politique monétaire dite “orthodoxe”. La Banque centrale s’est engagée sur la voie d’une lutte rigoureuse contre l’inflation, principalement à travers la hausse des taux d’intérêt et le rétablissement de la crédibilité de l’institution. Cette stratégie contraste avec les années précédentes, marquées par des choix qualifiés d’hétérodoxes, comme le maintien de taux bas malgré une inflation élevée.

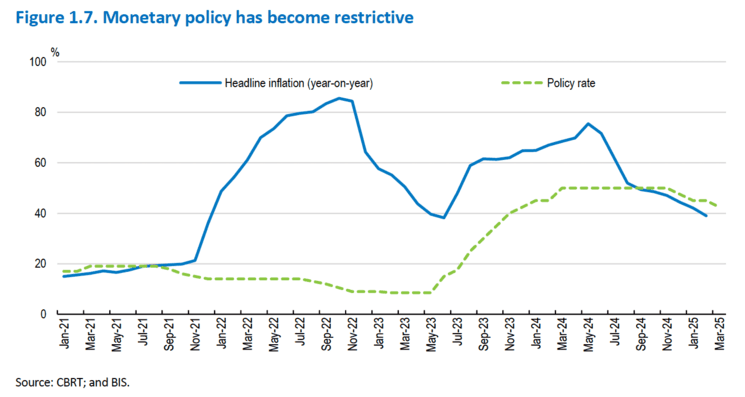

D'après la Banque centrale de Turquie, le taux directeur a été progressivement relevé pour atteindre 50 % en mars 2024, dans le but de contenir la hausse des prix et de réancrer les anticipations d’inflation.

La Banque centrale a relevé progressivement ses taux directeurs pour tenter d’enrayer l’inflation. Ce graphique met en évidence la dissociation puis le resserrement progressif entre la politique monétaire et l’inflation depuis 2023.

Sur le plan budgétaire, les autorités ont amorcé un rééquilibrage progressif. Le gouvernement mise sur une hausse des recettes fiscales (TVA), une lutte accrue contre l’économie informelle et un meilleur ciblage des aides sociales.

Si l’OCDE salue ce tournant, elle insiste sur la nécessité de maintenir le cap malgré les tensions sociales, les échéances politiques et les incertitudes externes. La cohérence et la stabilité de cette trajectoire seront déterminantes dans les mois à venir.

Une inflation encore élevée, reflet des déséquilibres persistants

L’inflation au cœur des préoccupations économiques

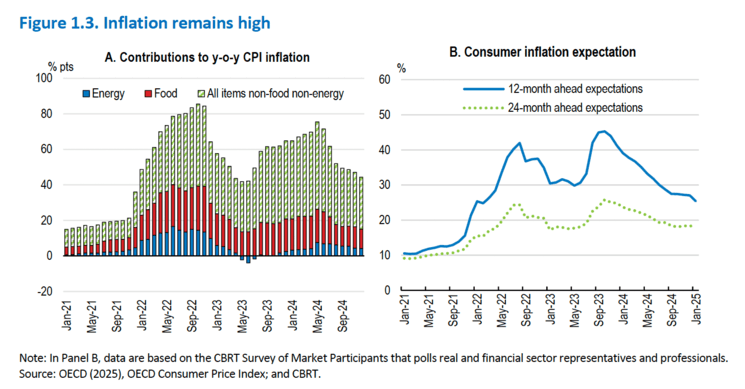

Malgré les hausses de taux d’intérêt et le retour à une politique monétaire plus rigoureuse, l’inflation reste l’un des principaux défis de l’économie turque. Selon le rapport de l’OCDE, le taux d’inflation annuel pour 2024 s’est établi à 58,5 %, après avoir culminé à plus de 80 % en 2022.

Comme l’illustre ce graphique de l’OCDE, l’inflation en Turquie reste alimentée par la hausse des prix de l’énergie, de l’alimentation et des biens de consommation courante. Les attentes des consommateurs, bien qu’en baisse, restent élevées.

Portée par la dépréciation de la livre turque et la hausse des prix à l’import, l’inflation demeure élevée et continue d’éroder le pouvoir d’achat, notamment pour les biens de consommation courante. Le phénomène touche aussi les entreprises, confrontées à des hausses de coûts, à une incertitude sur les prix et à des marges réduites.

Pour les ménages, cette situation s’accompagne d’un sentiment d’instabilité permanent : achats anticipés, recours croissant au crédit, ajustements constants des habitudes de consommation. Une inflation de cette ampleur dépasse les simples données macroéconomiques : elle façonne le quotidien.

Une confiance encore fragile envers la monnaie nationale

La Banque centrale tente de rétablir la crédibilité de la livre turque, mais la dollarisation de l’économie, c’est-à-dire le recours accru aux devises étrangères dans les transactions et l’épargne, reste un symptôme préoccupant. De nombreux Turcs continuent d’épargner en dollars, en euros ou en or, par réflexe de protection. La défiance reste forte, héritée des épisodes de volatilité extrême des années précédentes.

Depuis l’été 2023, des ajustements monétaires ont été engagés pour tenter de rééquilibrer l’économie. Mais l’OCDE souligne qu’un retour durable de la confiance repose non seulement sur une trajectoire stable, mais aussi sur une communication lisible, indépendante et cohérente de la part des institutions économiques.

Instabilité chronique : une constante de l’économie turque

Trois décennies de cycles économiques heurtés

Depuis le début des années 1990, l’économie turque est marquée par une volatilité structurelle, alternant phases d’expansion rapide et crises plus ou moins brutales. Les épisodes de 1994 à 2022 ont tous eu pour toile de fond des déséquilibres économiques, des politiques monétaires instables ou des chocs extérieurs (crises financières mondiales, pandémie, tensions géopolitiques).

Cette instabilité s’explique en grande partie par une dépendance aux capitaux étrangers, une balance courante chroniquement déficitaire et une forte exposition aux variations des devises. Quand les conditions extérieures se détériorent, la Turquie se retrouve rapidement exposée.

À cela s’ajoutent des choix économiques parfois dictés par des impératifs politiques à court terme, comme des baisses de taux déconnectées du contexte inflationniste ou une gestion centralisée de la Banque centrale.

Cette succession de crises n’est donc pas conjoncturelle : elle s’inscrit dans les fondements mêmes du modèle économique turc, tel qu’il s’est construit au fil des décennies.

Comme le souligne l’OCDE, « l’économie turque, après plusieurs années de progression robuste mais non soutenable, entre dans une phase de modération, reflet de déséquilibres structurels. »

Vers une stabilisation durable : réformes et leviers structurels

Capital humain et marché du travail : un défi de compétitivité

L’OCDE identifie le marché du travail turc comme un frein à la croissance durable. L’emploi informel reste élevé, les disparités régionales persistent et la productivité demeure faible.

Parmi les réformes prioritaires : assouplissement des contrats, révision du salaire minimum, amélioration du climat de travail. Objectif : stimuler l’emploi formel et l’investissement privé, tout en réduisant la précarité.

L’organisme insiste aussi sur la nécessité de moderniser l’éducation et de renforcer la formation continue, en particulier dans les domaines technique, scientifique et numérique. À l’heure des transitions verte et digitale, le capital humain est un levier stratégique.

Capital humain et inclusion : une croissance à élargir

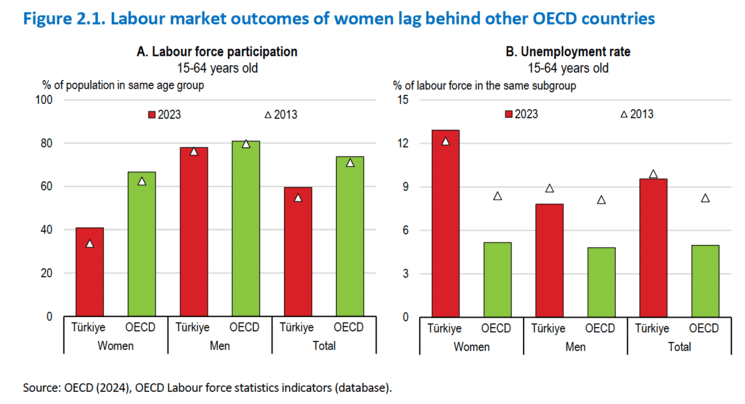

Malgré une population jeune, la Turquie sous-exploite une part essentielle de son potentiel économique : la participation des femmes au marché du travail figure parmi les plus faibles des pays de l’OCDE.

La participation des femmes au marché du travail en Turquie reste nettement inférieure à la moyenne de l’OCDE. L’écart se manifeste aussi dans les taux de chômage, avec un différentiel marqué en défaveur des femmes.

Pour y remédier, l’OCDE recommande des politiques actives : accès élargi aux services de garde, congé parental partagé et intégration de l’égalité dans les politiques publiques. Au-delà de l’enjeu social, il s’agit d’un impératif de compétitivité.

À l’heure où la croissance doit aussi rimer avec inclusion, accroître la participation des femmes au marché du travail constitue un levier reconnu de performance économique à long terme.

Capital environnemental : entre ambition et réalité

La Turquie s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2053. Une ambition saluée par l’OCDE mais dont la concrétisation reste à ce stade limitée. Le pays continue de s’appuyer massivement sur le charbon et les incitations à réduire les émissions demeurent faibles.

Pour accélérer la transition, l’OCDE recommande d’établir un prix du carbone plus dissuasif, d’élargir le recours aux énergies renouvelables et d’accompagner les territoires les plus dépendants aux énergies fossiles. L’objectif est double : réduire la vulnérabilité énergétique et anticiper les mutations économiques mondiales.

Au-delà de la dimension environnementale, cette transition constitue aussi un levier d’investissement, de formation et de compétitivité. Sa réussite dépendra de la capacité à articuler stratégie climatique et stabilité macroéconomique.

Maintenir le cap : les risques à surveiller

Si l’OCDE salue le recentrage économique opéré depuis 2023, elle alerte sur plusieurs risques qui pourraient compromettre cette trajectoire. Le premier concerne un relâchement prématuré des politiques monétaires et budgétaires. Dans un contexte où la stabilité reste fragile, la tentation d’assouplir trop vite pourrait compromettre les efforts de désinflation.

Autre incertitude majeure : l’environnement géopolitique régional. La Turquie reste exposée aux tensions en mer Noire, au Moyen-Orient et dans les marchés énergétiques, autant de facteurs susceptibles de peser sur sa balance courante et ses réserves de change.

Enfin, l’OCDE rappelle que la confiance des investisseurs et des ménages dépendra autant de la stabilité des indicateurs que de la lisibilité à long terme des politiques économiques. Une stratégie cohérente, des institutions crédibles et une communication transparente seront les conditions d’une consolidation durable.

Stabiliser, réformer, rassurer : les conditions d’une trajectoire durable

L’économie turque a amorcé un virage en 2023, salué par l’OCDE dans son dernier rapport. Hausse des taux, assainissement budgétaire, réformes du marché du travail et efforts pour renforcer la crédibilité institutionnelle : les signaux de correction sont bien là.

Mais cette trajectoire reste incertaine. La volatilité de la livre turque, les tensions politiques internes et un environnement régional instable rappellent que la confiance reste fragile. Les équilibres économiques demeurent exposés à des facteurs qui dépassent les seules variables monétaires.

À plus long terme, la stabilité reposera sur une mise en œuvre cohérente, une volonté réelle de réforme et l’intégration effective des leviers structurels de la croissance : inclusion, compétences, transition verte.

Recevez chaque jour l’actualité francophone en Turquie, directement dans votre boîte mail.

Suivez lepetitjournal.com/Istanbul sur Facebook, Instagram et X.

Sur le même sujet