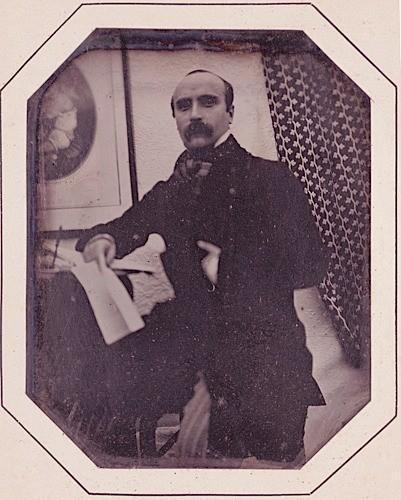

Né le 12 décembre 1821 à Rouen, Gustave Flaubert, comme de nombreux écrivains de cette époque, est animé dès l’enfance par le désir de partir en Orient. C’est l’année de ses vingt-huit ans qu’il réalise son rêve, car, si le voyage en Orient faisait partie de ses grands mythes personnels, il obéit aussi à une nécessité plus profonde. Flaubert a perdu son père, sa sœur, son meilleur ami, son livre La Tentation de Saint-Antoine a été jugé impubliable et il vient de vivre une rupture douloureuse avec sa maîtresse, "la Muse", Louise Colet. "J’ai en moi, au fond de moi, un embêtement radical, intime, âcre et incessant, qui m’empêche de rien goûter et qui me remplit l’âme à la faire crever", se plaint-il. C’est pourquoi, au grand dam de sa mère, avec laquelle il vit, il décide, pour oublier, de partir avec Maxime du Camp : "Je vais faire un voyage dans tout l’Orient. J’étais né pour y vivre…" écrit-il peu avant son départ.

Après avoir traversé l’Egypte, la Palestine, le Liban et la Syrie, Flaubert arrive à Istanbul le 13 novembre 1849 et, d’après son journal, y reste jusqu’au 16 décembre. Ses visites touristiques suivent les sentiers battus des voyageurs français : derviches hurleurs de Scutari, derviches tourneurs de Galata, Eaux-Douces d’Asie, grandes mosquées d’Istanbul, spectacles en français, séances de narguilé, voyage en caïque à la résidence d’été des ambassadeurs de France à Tarabya.

Mais s’il aime les cimetières dans lesquels il se promène à cheval, trouve "charmante" la mosquée de Soliman et s’extasie sur les murailles de Constantinople, "les murailles de Constantinople ne sont pas assez vantées, c’est énorme !", peu de lieux trouvent vraiment grâce à ses yeux. Il décrit Sainte-Sophie comme un "amalgame disgracieux de bâtiments" et le palais de Topkapi comme un magasin de brocante : "c’est enfantin et caduc, on y sent l’influence de je ne sais quel Versailles éloigné, apporté là par je ne sais quel ambassadeur à perruque."

En réalité, les sites touristiques ne sont pas ce qui intéresse le plus Flaubert. La lecture en parallèle de son journal et de ses lettres est édifiante car il ne raconte pas dans le premier -dont il destine peut-être la lecture à de tierces personnes-, ce qu’il confie dans ses missives à son ami intime, Louis Bouilhet. Les lettres montrent que, comme dans les autres pays qu’il a traversés, Flaubert cherche surtout à se perdre dans les bas-fonds de Constantinople, pour s’y encanailler le plus possible, en écumant tous les bouges de Galata, alors quartier des maisons closes.

Ce qu’il raconte est choquant pour une sensibilité moderne car, bien que fils de médecin ayant grandi dans l’hôpital de Rouen, il n’hésite pas à avoir des relations sexuelles avec des filles de quinze ans sans jamais de soucier de leur transmettre sa syphilis - il décrit soigneusement l’évolution de ses chancres-, ou d’assister à d’équivoques spectacles de danse du ventre donnés, selon sa propre expression, par des "bambins" travestis ; comme si le fait de se trouver loin de sa Normandie natale rendait licite ce qui ne l’était pas dans son propre pays. On sait bien que littérature et morale n’ont jamais fait bon ménage… mais ses écrits d’Orient couraient aujourd’hui le risque d’être frappés d’anathème…