La violence conjugale ne connaît pas de frontières. Au contraire, l’expatriation peut parfois la dissimuler. Isolement, dépendance financière, barrière de la langue,... Autant de facteurs qui rendent les victimes encore plus vulnérables. Alors que certains outils existent pour identifier les comportements abusifs, sont-ils toujours adaptés au-delà des frontières françaises ?

Si partir vivre à l’étranger est souvent synonyme de renouveau, l’expatriation peut aussi cacher une réalité plus sombre : celle de la violence conjugale. Dans un contexte où les soutiens sont éloignés et où les barrières de la langue peuvent freiner l’accès aux institutions locales, le violentomètre devient un outil précieux pour nommer l’inacceptable. Selon un rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021, une femme sur trois dans le monde a été victime de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, et un homme sur quatre dans le monde a subi une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique.

Violences conjugales en expatriation : quand l’éloignement complique l’échappatoire

« Il s’assure de ton accord », « Il te manipule », « Il te traite de folle quand tu lui fais des reproches »…

Le violentomètre, kézaco ?

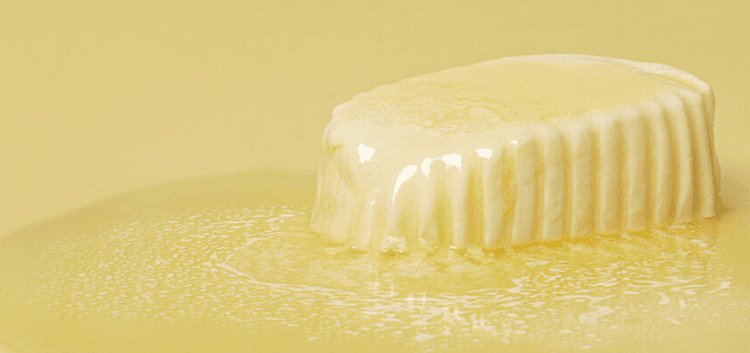

Conçu en 2009 au Mexique par Martha Alicia Tronco Rosas, fondatrice de l’unité de gestion des questions de genre de l’Institut polytechnique national du Mexique, le violentomètre est adapté en 2018 par l’Observatoire international des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis (OIVF). Il se présente telle une règle colorée graduée de vingt-quatre centimètres, allant du vert au rouge foncé. « Il s’assure de ton accord », « Il te manipule », « Il te traite de folle quand tu lui fais des reproches »… À travers une vingtaine de situations concrètes, le violentomètre aide à comprendre que certaines attitudes, parfois banalisées, sont en réalité inacceptables et parfois même illégales.

Échapper aux violences conjugales à l’étranger : le rôle essentiel de Save You

Le violentomètre est-il un outil universel ?

Depuis son lancement au Mexique en 2009, le violentomètre a rapidement franchi les frontières hispaniques et anglophones. En Argentine, au Chili et au Venézuela, l’outil est majoritairement utilisé par les organisations féministes. Il en va de même au Cameroun, où le violentomètre a été adapté par CARE Cameroun dans le cadre de Féministes en Action, et en Côte d’Ivoire où l’association Akwaba Mousso en a fait une version en Nouchi, un argot ivoirien.

Si le violentomètre a d’abord été pensé comme un outil de prévention pour les violences faites aux femmes, il n'existe pas encore de version officielle spécifiquement conçue pour les hommes, longtemps oubliés par ce type de dispositif. Toutefois, des associations comme SOS Hommes Battus France contribuent à briser le silence autour des violences conjugales subies par les hommes. D’autres outils alternatifs ou complémentaires existent également, comme Apprentie Girafe, une initiative francophone qui s’appuie sur la communication non violente (CNV) pour sensibiliser aux relations toxiques et encourager des rapports fondés sur le respect et l’empathie.

En France, de nombreuses initiatives sont prises pour mieux briser le tabou lié aux violences conjugales : le violentomètre est apparu sur les sachets de pains à Béthune dans le Pas-de-Calais en novembre 2023 et a même été déployé en version XXL sur la chaussée près du CHU de Nantes en décembre 2023.

Mais si cet outil d’auto-évaluation a été traduit en anglais (violencemeter), espagnol (violentómetro), arabe, mandarin, farsi et turc par l’OIVF, il peine à se démocratiser dans le reste du monde.

Save You et The Sorority “Vous n’êtes pas seul.e.s, nous sommes 270.000 et partout !”

« Le violentomètre a tendance à remettre toute la responsabilité sur les épaules de la victime »

Le violentomètre a-t-il besoin d’une mise à jour ?

« Le violentomètre a tendance à remettre toute la responsabilité sur les épaules de la victime, or il y a toute une société qui peut agir », témoigne Priscillia Routier, fondatrice de The Sorority, une application mobile d’entraide et d’assistance dédiée aux femmes. Pour y remédier, elle a créé sa propre version du violentomètre : une affiche de sensibilisation qui s’adresse aux femmes et aux hommes. Sa principale force ? L’affiche est destinée aussi bien à la victime qu’à ses proches ou aux témoins de violence.

Isabelle Tiné, fondatrice du groupe Expats Nanas : séparées, divorcées, aide les femmes de retour en France suite à un divorce survenu en expatriation. Pour elle, le violentomètre est un outil efficace, mais encore faut-il être sensibilisé à la notion de l’amour : « Non l'amour ce n'est pas se sentir nul(le), non l'amour ce n'est pas accepter une relation sexuelle non désirée, non, l'amour ce n'est pas pouvoir avoir accès à son compte bancaire », publie-t-elle sur Facebook. En expatriation, il existe d’autres formes de violence, et pour Isabelle Tiné, l’isolement et la solitude en sont : « Ce qui manque à cet outil, ce sont les premiers signes avant-coureurs qui ne portent pas le nom de ‘violence’ mais qui abîment déjà », explique-t-elle à la rédaction lepetitjournal.com. « Le violentomètre dans sa forme originelle française ne peut donc pas convenir dans le cadre de l’expatriation », conclut-elle. Isabelle Tiné évoque aussi la violence économique, souvent expérimentée en expatriation : « S’il y a bien un sentiment qui revient en expatriation, c’est la honte. Dans le cas d’une femme victime de violence, ses besoins ne vont pas être respectés et elle même n’osera pas les respecter. Elle va se sentir illégitime, surtout si elle n’a pas d’argent », explique-t-elle.

Qu’est-ce que la violence économique en expatriation et comment s’en prémunir ?

La solitude, la dépendance et la honte ne se mesurent pas forcément sur une règle de 24 centimètres. Et si l'expatriation méritait son propre outil ?

Sur le même sujet