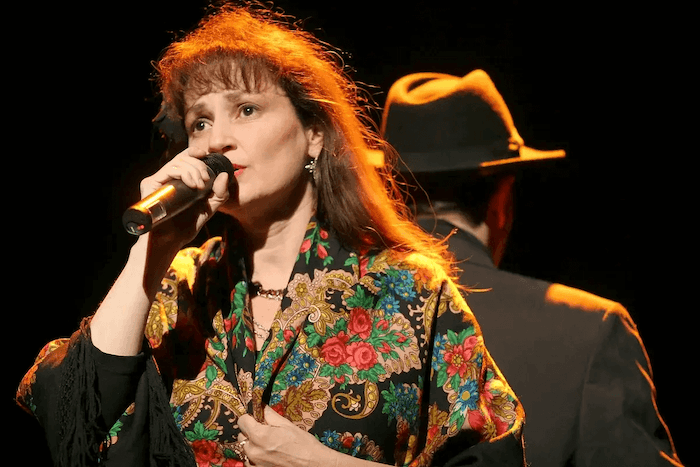

Depuis des décennies, Nathalie Joly fait voyager l’art du parlé-chanté à travers ses spectacles au quatre coins du monde. La chanteuse, compositrice et comédienne française était ce vendredi 22 mars à Valencia, à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie 2024. Rencontre.

En compagnie de Thierry Roques, accordéoniste qui l’accompagne depuis 20 ans, Nathalie Joly revient sur les origines de ce "rap d’antan", outil de libération de la parole des femmes.

Vous pratiquez le parlé-chanté, un mode d’interprétation d’une chanson dont les paroles sont parlées sur de la musique. Comment le définissez-vous ?

Pour moi, le parlé-chanté est un aller-retour entre le mot parlé et le mot chanté, donnant une liberté à la chanteuse grâce à l'accentuation et à l'interprétation. C'est un travail qui se fait au présent, sur le fil de l’instant. Un dialogue s'installe entre la musique et les mots de la chanteuse. C'est pour cela que je travaille très longtemps avec mes musiciens, car trouver cette connivence est un travail de longue haleine.

Chanteuse, autrice, compositrice, comédienne... Vous êtes une artiste aux nombreuses casquettes. Quel est votre parcours artistique ?

J'ai commencé le chant et le théâtre quasiment simultanément. Je suis entrée au Conservatoire de chants lyriques, et j’ai intégré une troupe en banlieue parisienne pendant six ans. En 1984, je suis entrée dans la troupe du metteur en scène français Philippe Adrien. Nous faisions de la création collective. Dans le milieu du théâtre, cette polyvalence est importante car elle permet de comprendre les rouages du métier et d'avoir une certaine liberté. C'est comme cela que j'ai appris à tout faire.

Dès que je suis arrivée dans le milieu professionnel, on m'a dit que je ne pourrai pas chanter et faire du théâtre à la fois. Je suis têtue, alors j'ai refusé de choisir. C’est ainsi que j'ai monté ma propre compagnie en 1994, Marche La Route, une expression pied-noir qui signifie "Va tout droit". J’ai commencé à m'intéresser au parlé-chanté. J’ai découvert le répertoire de la chanteuse roumaine Maria Tănase, puis celui d’Yvette Guilbert, une chanteuse de la Belle Époque et considérée comme l’une des pionnières du parlé-chanté.

De quelle manière Yvette Guilbert a-t-elle marqué votre carrière ?

Cela a été une évidence entre elle et moi. Comme souvent, quand il y a des évidences, il y a un enchaînement d’heureuses circonstances. La Société psychanalytique de Paris m'a commandé un récital en hommage à Freud et à son amitié avec Yvette Guilbert. Puis le Freud Museum London m'a confié la correspondance inédite entre la chanteuse et le père de la psychanalyse. C’est à ce moment que j’ai créé “Yvette Yvette Yvette”, un spectacle en trois volets. J’ai d’ailleurs joué le premier volet, intitulé “Je ne sais quoi”, à Valencia, il y a une quinzaine d’années.

Un peu plus tard, une dame a découvert par hasard le spectacle et m’a contactée. Elle disait avoir un recueil d’Yvette Guilbert à me confier. Quand je suis arrivée chez elle, c'était une malle aux trésors ! Il y avait un tas de partitions et de documents écrits de la main d'Yvette Guilbert. C'était incroyable. Enfin, la metteuse en scène Ariane Mnouchkine m'a proposé de jouer le spectacle entier au Théâtre du Soleil, à Paris. Je pensais qu'aucun théâtre n'accepterait de jouer les trois volets. Ce fut formidable.

Cette espèce de 'rap d'antan' (le parlé-chanté), totalement contestataire, marquait une rupture avec les codes de l'opérette, mais aussi avec les codes de l'artiste femme.

Vous évoquez beaucoup la parole et l'émancipation des femmes dans vos spectacles. Comment le parlé-chanté a participé à la libération de la parole des femmes ?

L’un de mes premiers spectacles, “Diseuses”, raconte l’histoire du parlé-chanté, d’hier à aujourd’hui. A l’origine, les diseuses étaient des femmes qui faisaient du parlé-chanté. Elles se servaient du langage comme d'une arme. Cette espèce de "rap d'antan", totalement contestataire, marquait une rupture avec les codes de l'opérette, mais aussi avec les codes de l'artiste femme. Pendant longtemps, celle-ci était associée à une prostituée, une courtisane.

Très engagée sur la question des femmes, Yvette Guilbert s'est démarquée de ce carcan social en refusant de chanter selon ces codes pré-établis. Elle s'est appropriée le parlé-chanté pour s'exprimer autrement. Au début, son succès en a pâti car elle refusait de mettre des bijoux, de montrer sa poitrine, de faire des mouvements aguicheurs. Mais en s'accrochant à cette vision nouvelle, elle a ouvert la voie à d'autres chanteuses. Tout comme Yvette Guilbert, Maria Tănase était une femme très engagée. Elle dénonçait les femmes vendues, violées, délaissées, seules. Ce sont des femmes impliquées et féministes, à une période où ce mouvement n'existait pas complètement.

Lors de vos spectacles, vous chantez régulièrement en espagnol. Quels sont vos liens avec l’Espagne ?

Beaucoup de choses me ramènent à la culture hispanique. Je suis née en 1961 à Alger, en Algérie. Je suis pied-noir, issue d'une famille très ancienne arrivée là-bas en 1850. J'ai d’ailleurs écrit un spectacle sur ma famille, intitulé “Là-bas, chansons d’aller-retour”. J’y aborde le fait que les origines des pieds-noirs ne sont pas uniquement françaises, mais aussi multiculturelles. Il y avait beaucoup d'Italiens, de Catalans, de Minorquins, d'Espagnols, de Grecs, etc.

A l’époque, nous parlions ce qu'on appelle le pataouète, un mélange de toutes ces langues. Ma mère parlait aussi couramment l’espagnol, donc ma sœur et moi avons entendu cette langue depuis petites. Nous avions également de la famille émigrée venue d'Argentine et de Cuba. Dans ce spectacle, je parle de Minorque et de ces origines mélangées. Ma mère et ma grand-mère y allaient très souvent en vacances. Quand j'ai découvert Minorque il y a maintenant 25 ans, je me suis sentie tout de suite chez moi, parce que c'est la même culture, les mêmes femmes, la même cuisine, les mêmes lumières. Je m’y rends très souvent. C'est aussi un peu ma terre.

Vos spectacles mélangent souvent plusieurs langues. Qu’apporte cette multiplicité linguistique sur scène ?

J'aime beaucoup le mélange des langues. Cela donne une mixité au répertoire. Dans un spectacle, il faut pouvoir entendre la langue d'origine, qui fait partie intégrante de la musique et de la musicalité des mots. Cela permet d’entrer en contact avec le public et de sortir le spectacle de sa zone de confort. Sans elle, on n'a pas accès à l'univers musical dans son entièreté.

Par exemple, dans les chants de Maria Tănase, je trouve que la langue roumaine est par moment indispensable. A l’inverse, je donne toujours des éléments de traduction en français au public, de manière à ce qu’il comprenne la beauté de la langue, et ce, peu importe le pays où on joue. Par exemple, dans "Là-bas, chansons d'aller-retour", nous chantons en espagnol, mais il y a une partie traduite en français. J'ai aussi fait les traductions et adaptations en français des chansons de Maria Tănase, parce que ses textes sont magnifiques. Je tiens absolument à ce que cette poésie prenne vie sur scène.

Vous êtes passionnée de voyage. Pourquoi est-ce si important pour vous de jouer à l’étranger, notamment en Espagne ?

C'est toujours important pour moi de venir jouer en Espagne. J'avais beaucoup aimé jouer à Valencia. De manière générale, c'est important pour nous de jouer à l'étranger. Cela permet de faire grandir et évoluer le spectacle. Par exemple, du point de vue de la scénographie, le spectacle “Paris-Bukarest”, que nous avons présenté au Museu de la Història de València ce vendredi, a également été joué en Afghanistan, en Arménie, au Maroc et au Portugal. Au Maroc, nous nous sommes retrouvés à jouer dans des espaces aux configurations différentes de celles du théâtre où le spectacle a été créé. En Afghanistan, nous avons joué dehors, sur les marches du lycée Malalaï, à Kaboul. Tout cela fait évoluer le spectacle, le menant petit à petit à maturité.

Sur le même sujet