Septembre 1945. La Seconde guerre mondiale est enfin terminée. Le 15 août, l’empereur Hiro Hito a annoncé la capitulation de son pays, le Japon, qui a subi deux bombardements atomiques, à Hiroshima et à Nagasaki. Dans le Pacifique comme en Europe, les alliés sont les grands vainqueurs.

Le Petit Journal vous propose de revivre cette page tragique et méconnue de notre Histoire "9 mars 1945 : S.O.S Indochine". Le premier , deuxième, troisième, quatrième et cinquième chapitres reviennent sur le contexte de ce coup de force des soldats japonais.

En Indochine, la situation est pour le moins confuse. S’ils sont en principe vaincus, les soldats japonais continuent à assurer un semblant de maintien de l’ordre : ils sont en effet les seuls à pouvoir le faire. Ils attendent de pouvoir présenter leur reddition aux Britanniques, pour ceux d’entre eux qui sont stationnés au sud du 16e parallèle, ou aux Chinois, pour les autres. C’est en tout cas ce qui a été décidé au début de l’été au cours de la conférence de Postdam, une conférence à laquelle la France n’a pas été conviée.

Pour les Français d’Indochine, la capitulation du Japon ne change pas beaucoup la donne, au moins dans l’immédiat. Certains de ceux qui étaient jusque-là internés sont libérés, mais beaucoup restent encore derrière les barreaux. Quant aux autres, ils doivent continuer à vivre cachés, car si les Japonais ne représentent plus une menace directe, nombre de groupes nationalistes profitent du vide politique qui s’est instauré. Certains d’entre eux se livrent même à de véritables chasses à l’homme blanc, sous l’œil impassible des soldats nippons qui se gardent bien d’intervenir.

Un groupe, toutefois, réussit assez rapidement à émerger du chaos et à s’imposer, d’abord à Hanoï, puis dans le reste du pays : c’est le Vietminh, qui est en fait un conglomérat de groupuscules nationalistes, ultra-dominé par le Parti communiste vietnamien, et qui a à sa tête un chef charismatique du nom de Ho Chi Minh.

Un gouvernement provisoire à Hanoï

Dès la fin du mois d’août, ce dernier réussit à installer un gouvernement provisoire à Hanoï, aidé en cela par les services secrets américains. Il exige et obtient l’abdication de l’empereur Bao Daï, auquel les Japonais avaient offert une indépendance bien fragile et surtout bien factice au lendemain de leur coup de force du 9 mars.

En ce tout début du mois de septembre, C’est le Vietminh qui semble avoir toutes les cartes en main.

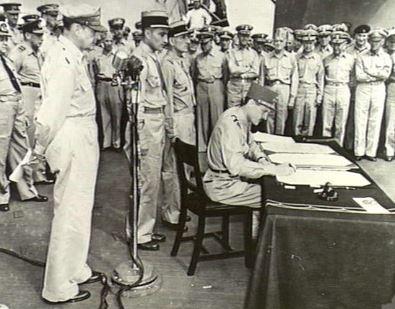

2 septembre. Ce jour-là, tous les regards sont tournés vers la baie de Tokyo, où, à bord de l’U.S.S Missouri, le Général Douglas Mac Arthur, le commandant suprême des forces alliés en Asie et dans le Pacifique, reçoit la capitulation officielle de l’empire du Japon. La France, elle, est représentée par le Général Leclerc, qui cosigne l’acte de capitulation : les combats livrés en Indochine lui en donnent le droit. A Paris, De Gaulle est satisfait.

Pendant ce temps-là à Hanoï

Le même jour, le Vietnam va lui aussi vivre un évènement historique. Ho Chi Minh, qui est bien conscient de tenir une occasion unique, décide de proclamer l’indépendance et de créer la République démocratique du Vietnam. Il le fait à Hanoï, au cours d’un grand rassemblement sur la place Ba Dinh, où se dresse aujourd’hui son mausolée.

En agissant de la sorte, il crée un point de non-retour. Pour les Vietnamiens, ce 2 septembre 1945 marque le début d’une lutte sans merci pour l’indépendance et la liberté, dont Ho Chi Minh restera à tout jamais la grande figure emblématique.

Quant aux Français. Ils semblent complètement hors-jeu, en ce début du mois de septembre. La France a pourtant un envoyé, à Hanoï : un grand résistant du nom de Jean Sainteny, qui a été un temps à la tête de la mission militaire française à Kunming et qui essaie, tant bien que mal, de se dépêtrer dans l’imbroglio indochinois.

Mais que peut-il, Jean Sainteny, en ce mois de septembre ? Rien. Tout comme Pierre Messmer, futur Premier ministre de la Ve République, qui a été parachuté en Indochine au mois d’août, mais fait aussitôt prisonnier par le Vietminh.

Dans le sud, à Saïgon, le Gouvernement provisoire de la République française a aussi son envoyé, un certain Jean Cédile, qui a quant à lui, été parachuté le 22 août et fait prisonnier par les Japonais, qui pour l’humilier, l’ont déshabillé et ramené à Saigon dans le plus simple appareil.

Les Chinois au nord

Mais la situation est d’autant plus complexe que conformément à ce qui a été décidé à Postdam au début de l’été, le maintien de l’ordre en Indochine est provisoirement confié à deux puissances étrangères.

Au nord du 16e parallèle, ce sont les Chinois, qui ont fait leur entrée au Tonkin le 20 août, avec à leur tête le Général Lu Han, une sorte de seigneur de la guerre, qui passe pour être richissime.

C’est alors une véritable nuée de sauterelles qui s’abat sur toute la région, pourtant déjà en proie à une terrible famine. Les soldats chinois se comportent en fait en soudards, et ils pillent tant qu’ils peuvent.

A Hanoï, Ho Chi Minh essaie tant bien que mal de composer avec Lu Han, mais ce n’est qu’un embarras de plus pour la toute jeune République démocratique du Vietnam qui est décidément bien fragile en ses débuts.

Les Britanniques au Sud

Le Général Douglas Gracey, lui, fait son entrée à Saïgon le 13 septembre, à la tête de la 20e division indienne de Birmanie. Sa mission ? Accepter la reddition des Japonais et rétablir l’ordre au sud du 16e parallèle.

Sauf que lorsque les troupes britanniques à Saïgon, la ville est en plein tumulte, en proie à des groupes armés, souvent rivaux, qui sèment la terreur en peu partout. Sur le plan politique, la confusion est totale. Assez rapidement néanmoins, le Vietminh s’impose, avec à sa tête un certain Tran Van Giau, un communiste pur et dur qui a fait ses classes en U.R.S.S, et qui, non content de s’être emparé de tous les édifices publics en bénéficiant de la bienveillante neutralité des Japonais, organise l’agitation et fait couvrir la ville de slogans hostiles aux Français.

Face à cette situation pour le moins chaotique, et faute de mieux, Gracey décide de confier le maintien de l’ordre aux soldats japonais. Mais en contrepartie, ces derniers sont obligés de libérer les militaires et civils français qui sont encore internés.

Cela étant, il ne fait pas bon être un Français à Saïgon, en septembre 1945. Beaucoup d’entre eux craignent pour leur vie, et bien souvent à juste titre.

Un évènement tragique va d’ailleurs leur donner raison. Le 25, la cité Hérault, où vivent des Français et des métis de condition plutôt modeste, est prise d’assaut par des bandes armées qui se livrent à un véritable bain de sang. Femmes, enfants, vieillards. Personne n’est épargné. Lorsque les autorités, tardivement alertées, arrivent sur place, elles découvrent près de 150 cadavres, parfois atrocement mutilés.

Leclerc, enfin...

Ce massacre va inciter Gracey à favoriser et même accélérer le retour des Français, vis-à-vis desquels il se montre plutôt conciliant. Les Américains aussi, d’ailleurs, qui finissent par accepter l’idée d’un rétablissement de la présence française en Indochine à mesure que se profile le spectre d’une guerre froide.

C’est dans ce contexte que début octobre, le Général Leclerc va faire son entrée à Saïgon, le 5 octobre, où il est accueilli en libérateur par les Français, pour qui son arrivée sonne la fin d’un long cauchemar.

Et de fait, le corps expéditionnaire français va rapidement reprendre possession des routes et des villes. Mais en rase campagne, les premiers maquis s’organisent et assez rapidement, les hommes de Leclerc comprennent que la mission qui leur incombe va être beaucoup plus difficile qu’ils ne le pensaient, d’autant plus difficile que les Vietnamiens semblent s’être entichés de cet Ho Chi Minh qui a établi un gouvernement à Hanoï et même proclamé l’indépendance !

Leclerc, lui, prend assez rapidement conscience du fait que le statu quo ante ne pourra pas être rétabli. Il cultive du reste des idées assez libérales, et sans doute cherche-t-il à inventer une sorte de « décolonisation à la française » en s’alignant sur les principes énoncés par De Gaulle dans sa déclaration du 24 mars.

Seulement voilà, si Leclerc est bel et bien à la tête du corps expéditionnaire, il est coiffé - ainsi l’a voulu De Gaule - par le tout nouveau Haut-commissaire de la République française en Indochine, l’Amiral Thierry d’Argenlieu, qui arrive à Saïgon le 31 octobre, et qui incarne quant à lui la tradition coloniale de la France. Dire que les deux hommes ne s’entendent guère est un doux euphémisme.

Si Leclerc arrive à se convaincre assez vite que la France doit négocier avec Ho Chi Minh, Thierry d’Argenlieu, lui, refusera toujours d’accorder la moindre légitimité au Vietminh.

L’accord du 6 mars 1946

A Hanoï, cependant, un autre homme est convaincu qu’il faut négocier le rétablissement de la France avec Ho Chi Minh : c’est Jean Sainteny, l’envoyé de la France, qui est parvenu à réoccuper le palais du Gouverneur général de l’Indochine, et qui négocie effectivement avec le Vietminh.

Ho Chi Minh, lui, est pris entre tenaille, avec d’un côté les Français qui sont en train de se réimplanter au sud du 16e parallèle, et de l’autre les Chinois du Général Lu Han, soit une horde de pillards.

« Je préfère renifler de la crotte française pendant cinq ans plutôt que de manger de la crotte chinoise pour le reste de ma vie », finira-t-il par déclarer.

Et c’est ainsi que le 6 mars 1946, Jean Sainteny, Leclerc et Ho Chi Minh parviennent à un accord, qui va permettre aux troupes françaises de se réimplanter au nord du 16e parallèle sans avoir à combattre. La France, elle, reconnait la République démocratique du Vietnam, mais au sein de l’Union française. Pour ce qui est des modalités d’application, il a été décidé qu’une conférence serait organisée à Fontainebleau.

L’Amiral d’Argenlieu, lui est furieux : « C’est un véritable Munich indochinois », s’écrira-t-il à propos de cet accord. Les soldats chinois sont quant à eux rapatriés. Leur mission est terminée à défaut d’avoir été accomplie.

---

Les Français ont donc fini par reprendre pied en Indochine, presque un an, jour pour jour, après le coup de force des Japonais. Sur place, beaucoup veulent croire que la vie va reprendre comme avant. Ils se bercent d’illusions. Très peu, parmi eux, ont compris l’importance de la proclamation d’indépendance du 2 septembre 1945 pour le Vietnam.

Celles et ceux qui ont survécu au coup de force des Japonais et aux terribles cages de la Kempetaï vont assez rapidement être gagnés par l’amertume. La France de la libération les assimile bien souvent à de simples collabos et refuse (encore aujourd’hui !) de reconnaître leurs sacrifices.

L’Amiral Decoux, lui, pétainiste impénitent, est renvoyé en métropole, où il est traduit devant une haute cour de justice. Il bénéficiera finalement d’un non-lieu en 1949. Le Général De Gaule lui-même finira par reconnaître que sa politique de compromis avec les Japonais était, eu égard aux circonstances, la seule possible.

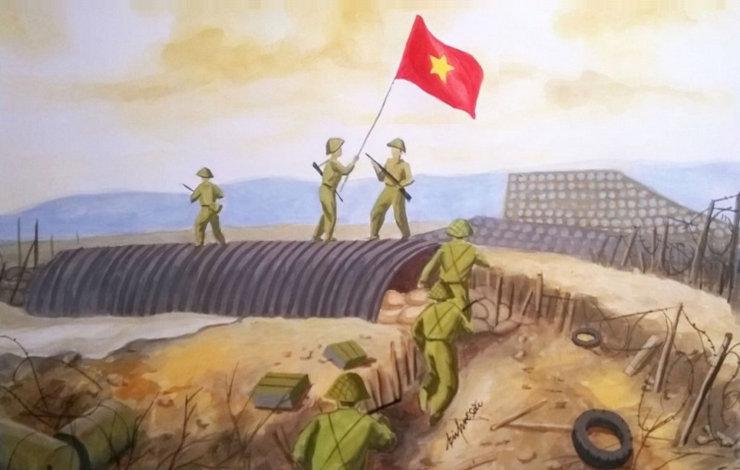

Il leur faudra encore huit années de guerre, aux Français, pour ouvrir enfin les yeux, huit années qui se solderont par une défaite cruelle dans la cuvette de Dien Bien Phu. Mais c’est déjà une autre histoire.

Sur le même sujet