Avocat et élu municipal français d’origine iranienne, Arash Derambarsh a contribué à l’adoption, en 2016, d’une loi contre le gaspillage alimentaire. Son combat vient d’être récompensé par le prix du développement durable de la ville suédoise de Göteborg, distinction prestigieuse reçue par Al Gore (2011) ou encore Kofi Annan (2007). Aujourd’hui, il entend bien réformer la chaine de production et distribution agroalimentaire au delà des frontières de l’Hexagone. Entretien.

Vous serez officiellement décoré, en octobre prochain, du prix Win Win 2019, souvent présenté comme l’équivalent d’un Nobel de l’environnement. Que représente ce prix ?

Le prix en lui même ne représente rien mais permet d’avoir une plus grande audience, et donc de donner plus de visibilité aux artisans de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut aller beaucoup plus loin que le champ actuel d’application de la loi, non seulement géographiquement mais aussi en étendant les mesures à d’autres secteurs que la seule grande distribution.

Pourquoi la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire était-elle nécessaire ? Dans quelle mesure a-t-elle contribué à réduire effectivement le gaspillage ?

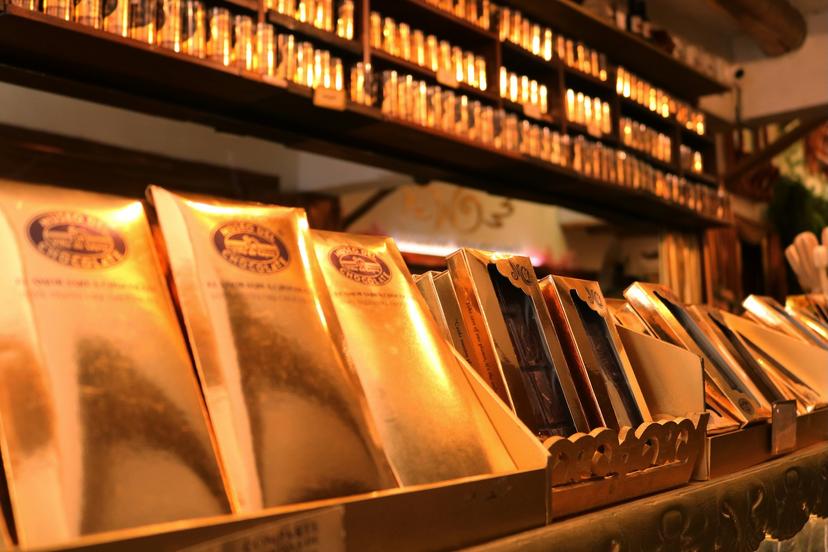

Il y a quatre grands maillons dans le secteur alimentaire : la production, la transformation, la distribution et la consommation. Aujourd’hui, il y a un monopole sur la distribution : seuls 20% du secteur échappent aux lobbies de la grande distribution et passent par des circuits courts et alternatifs. Or, quand les grandes surfaces ont le monopole, ce sont elles qui fixent les prix, ainsi que le cahier des charges sur la qualité et la quantité des produits commercialisés, quitte à vendre des produits bourrés de pesticides ou à jeter une partie de la production. Avant la loi de 2016, la grande distribution qui jetait des invendus pouvait récupérer la TVA appliquée sur le prix de vente : elle gagnait de l’argent ce faisant, c’était complètement absurde ! En contraignant les grandes surfaces à donner leurs invendus aux associations, la loi a donc permis des avancées historiques. Les dons alimentaires ont augmenté de 22%. Chaque année, ce sont plus de 10 millions de repas redistribués aux plus démunis. Tout un écosystème de start-ups, de Too good to go à Phénix, ont contribué à renforcer l’économie circulaire.

Comment garantir une application homogène de cette loi ?

L’application The food life, qui est le pendant 2.0 de la loi, permet aux citoyens d’accéder à la liste des supermarchés et associations qui distribuent, près de chez eux, les invendus alimentaires. Je travaille avec des lanceurs d’alerte, un peu partout en France, qui signalent les grandes surfaces récalcitrantes. Soit nous pouvons régler le problème à l’amiable, soit nous allons au contentieux. Il ne peut pas y avoir de fraternité à deux vitesses. Sans la contrainte, le système ne changera pas. On le voit bien avec le paradoxe des derniers Etats généraux de l’alimentation, qui ont conduit au rehaussement du seuil de revente à perte de 10%. L’objectif affiché était d’augmenter les revenus des agriculteurs. Or, que s’est-il passé dans les faits ? Les prix de vente ont augmenté, le consommateur paye plus et l’agriculteur n’a pas profité de la hausse.

Edouard Philippe annonçait il y a quelques jours que la destruction des invendus non alimentaires serait interdite d’ici 2023. Quel regard portez-vous sur cette mesure ?

Déjà, je regrette qu’il n’ait pas rappelé que l’association Emmaüs était à l’origine de la loi. Ensuite, sur le fond, c’est une mesure nécessaire mais pourquoi établir des délais aussi longs ? 2023 ! Quand il suffirait d’appliquer la mesure immédiatement puis d’en assurer le respect, comme on le fait pour le gaspillage alimentaire. Annoncer des changements à long terme à travers des lois complexes revient à chercher à endormir tout le monde en faisant du greenwashing.

Les velléités d’harmonisation des législations au niveau de l’Union Européenne pour une économie circulaire auront-elles plus de chance d’aboutir avec le nouveau Parlement ?

Je l’espère. Pour l’instant, nous n’avons pas encore réussi à convaincre le président de la Commission européenne de signer la directive. Une pétition, soutenue par la Croix-Rouge française, Action Contre la Faim et le Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies a déjà recueilli plus d’1,5 millions de signatures. La mobilisation citoyenne est au rendez-vous. En parallèle, j’ai échangé plusieurs fois avec le président Macron pour qu’il propose un projet de directive en ce sens au niveau du Conseil européen. Il faut adresser urgemment un message très clair aux populations et leur montrer qu’on s’occupe d’elles. Cela concerne la vie de 500 millions de personnes en Europe, dont 80 millions qui ont faim.

Sans action, après les guerres de conquête des territoires et les guerres de religion, c’est une guerre de l’alimentation et de l’eau qui aura lieu demain. On court à la catastrophe.

Vous disiez précédemment que faire reposer la responsabilité du gaspillage alimentaire sur les consommateurs était un faux débat. N’est-il donc pas vain de penser à changer un système en s’investissant au niveau individuel ?

Je ne me suis pas impliqué en politique juste pour refaire le réverbère de la ville. Agir local, penser global : c’est la clé de la mobilisation au XXIème siècle. Si chacun ne voit que son propre petit intérêt, si notre génération passe cette époque cruciale comme un zombie, en refermant son ordinateur face à tant de mauvaises nouvelles, c’est sûr que le système ne changera jamais. Je vais continuer de mobiliser les citoyens et décideurs, et petit à petit, ma voix portera un peu plus.

Retrouvez toutes les actualités d'Arash Derambarsh sur son site Web.

Sur le même sujet