Où, intrépide, on commence par Nymphomaniac Volume I et II (2013) mais où l’on va « effrontément » contre lui pour finir en terrain plus exaltant, plus tendre, plus tout : avec les souvenirs si vivants de Jane Birkin. Et rien d’étonnant à ce que sa fille ait envie de la filmer.

Une expo à l’automne à la galerie Perrotin dans le Marais et une pièce de théâtre…Pourquoi la France fait-elle les yeux doux au provocateur danois, cofondateur du Dogme95 ? Ce manifeste édictait une série de règles de réalisation pour se démarquer de la production courante et créer des œuvres plus authentiques. On en a souvent retenu de façon sommaire la caméra à l’épaule etc. Les contraintes étant faites pour être détournées, on n’y accordera pas force de loi inviolable, le premier à les transgresser n’étant autre que Lars von Trier lui-même évidemment.

Aux Ateliers Berthier (Odéon) entre le 5 mars et le 1er avril se joue « Entre chien et loup » un spectacle de la brésilienne Christiane Jatahy, « d’après » Dogville (2003), production hybride qui combine les ressources du théâtre et du cinéma, création au Festival d’Avignon 2021. Le retour au film lui permet de « mettre à nu les racines du mal en toute communauté ». Elle est taraudée par la question suivante : « comment rompre le cycle qui nous entraîne vers le pire ? » : autant dire que la frontière entre fiction mise en scène et réel est poreuse.

Ce petit tyran en puissance, façon André Breton que campe Lars von Trier à la mode danoise, n’a sur le papier des intentions dogmatiques rien pour nous plaire. Sauf que, si l’on en vient au versant de la réalisation, souvenez-vous de Breaking the waves (1996) : on sortait, soufflé. Mais autant l’avouer, on a assez vite abandonné le réalisateur à son univers parfois glauque, malgré Melancholia (2011) qu’on avait trouvé si beau.

A l’exposition, le chemin est balisé : une flèche invite en effet le passant à descendre (les escaliers).

Cela n’est pas dénué d’humour car le nom même du cinéaste n’est pas sans connoter en effet une descente aux enfers assurée ! Des images tirées de ses films nous plongeaient dans cet univers baroque et dont la beauté transcende parfois la bassesse.

Est-il temps donc de combler nos lacunes et de revenir sur ses autres films « ratés » (sans mauvais jeux de mots) ? On commence donc par Charlotte Gainsbourg, pour qui on a un faible depuis L’Effrontée (1985) de Claude Miller qu’elle incarnait si justement, film magique sur le malaise de l’adolescence. Et, oui, à voir Charlotte filmée par Lars von Trier, on se dit qu’il faut donner raison à la petite paumée de Claude Miller : grandir ne donne vraiment pas envie !

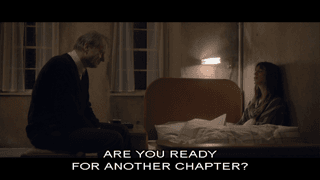

Dans le récit assez éprouvant et pénible des tribulations sexuelles du personnage de Joe, on n’échappe à aucun cliché libidineux (voir l’écolière aux longues chaussettes remontant jusqu’aux genoux et j’en passe !). L’image est sombre et on attendra vainement une éclaircie ! On est mis in medias res en condition ! « Fill all my holes » implore l’héroïne à terre de façon lourdement ambiguë : le texte du film affiche en effet son inachèvement pour mieux égarer le spectateur, qui se trouvera ultimement pris au piège (et on en reste sonné) de la cruauté, refermant le couvercle de l’implacable obscénité sur le bouillonnement impuissant des pulsions, attendant leur heure sinistre pour se réveiller ou du moins se manifester au jeu des faux-semblants. L’angélisme peut aller se rhabiller. Ne reste que le pitoyable. Mais la diabolique et sadienne rouerie du metteur en scène misanthrope divise par trop en deux le monde des vivants ; c’est bien le problème du film que de ne laisser que peu de place aux heureuses surprises de la vie. A part donc une ou deux scènes ou morceaux de bravoure saisissants tels l’intéressante séquence dans laquelle une épouse trompée (Uma Thurman, excusez du peu !) vient faire une grande scène flanquée de ses enfants chez l’amante à son mari, tout est trop compartimenté (en chapitres), en séries (de vices passés au crible du voyeurisme), en cadres : l’héroïne est filmée mais bel et bien figée comme ci-dessous par reflet dans un miroir qui l’encadre telle l’icône trop indiscrètement visible sur un mur désolé de la pièce. La mise à l’index de la prétendue marginale inversement valorisée est trop appuyée pour ne pas irriter.

L’héroïne dans une scène de confession parodique des alcooliques anonymes bat d’abord sa coulpe de nymphomane autoproclamée avant de donner un coup de pied dans la fourmilière. Le cercle étroit est alors rompu mais pour autant le film trop manichéen ne s’ouvre pas plus à d’autres horizons plus larges. L’héroïne d’abord repentante décide donc subitement comme frappée d’une révélation d’assumer en le revendiquant son statut scandaleux de nymphomaniaque. Et s’il s’agit alors d’aller à l’encontre du conformisme (celui du petit groupe des « sex addict »), on ne peut que la suivre, ce que ne fait pourtant pas le cinéaste qui la filme s’éloignant du groupe sans lui emboîter le pas avant de laisser un feu diabolique incendier violemment l’écran. Car probablement y-a-il plus de fanfaronnade que de réelle émancipation dans cette déclaration d’indépendance.

Le dispositif éculé de la confession dévoile d’emblée son anachronisme. Mais il est roublard et pervers car le spectateur reste bel et bien la dupe du réalisateur qui tire les ficelles jusqu’au bout et nous plonge dans des abîmes de stupeur de n’avoir pu prévoir une telle noirceur pourtant imaginable car « La chair est triste hélas… », on connaît la suite. Et pourtant le spectateur est bien naïf, qui se laisse attraper.

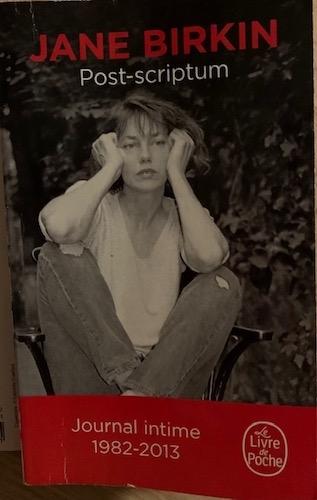

« Jane by Charlotte »

Puisque tout sonne faux dans le film et que jamais la grâce de l’incarnation n’advient sauf le mal (mâle !) qui revient au galop, préférez donc sans hésitation aller voir le documentaire (que nous avons hâte de découvrir) consacré par Charlotte à sa mère, portrait d’une femme qui a surtout vécu en affrontant les hauts et les bas de la vie, la si attachante (ou exaspérante pour d’autres) Jane Birkin. Nous préfèrerons toujours des mémoires (fussent-ils aussi inévitablement le fruit de petits arrangements avec la vérité bien sûr), aux romans truqués qui sortent à tout-va, la plupart criants de fausseté surtout quand ils prétendent faire allégeance à la vérité.

Elle dévoile généreusement sa vie dans son Journal intime publié : elle n’est pas avare en anecdotes drôles, en confidences, en regrets et offre au lecteur de jolis souvenirs qu’elle sait raconter d’une plume alerte avec un ton qui lui est propre. Gainsbourg, juste avant de mourir va acheter pour elle, alors qu’ils sont séparés depuis belle lurette, raconte-t-elle dans le volume 1 Munkey Diaries, « un gros diam’s ‘ si jamais la vie ne tournait pas rond ‘ » (comme si la vie pouvait tourner rond…). Jane écrivait pudiquement dans le deuxième volume Jane Birkin Post scriptum pour justifier de s’arrêter : « le tapis a été retiré d’en dessous mes pieds » en faisant allusion au drame qui l’a coupée en deux, la perte de sa fille aînée. On suppose que Charlotte ici tente de lui en re-dérouler un, tissé d’affection filiale.

Avant, la fille avait donné un jour ce conseil à la mère : « essaie d’être prétentieuse !». Charlotte conseillerait-elle de même à Lars von Trier, très imbu en apparence de son aura d’Auteur et de son génie (à moins que l’ironie ne soit le fin mot de l’histoire) ? Pas sûr ! Mais tout n’est pas à jeter chez ce cinéaste, loin de là, lui qui, a le grand mérite de ne pas laisser indifférents. Il remplit une des fonctions de l’art : nous inquiéter. Laissons ce grand pessimiste devant l’Eternel au travail : la production de la saison 3 de la série : L’hôpital et ses fantômes.

A suivre donc !

Au Grand Teatret : le 28 mars à 16h40 : « Jane by Charlotte » de Charlotte Gainsbourg.

Sur le même sujet