Tout s’est passé très vite, comme toujours à New York.

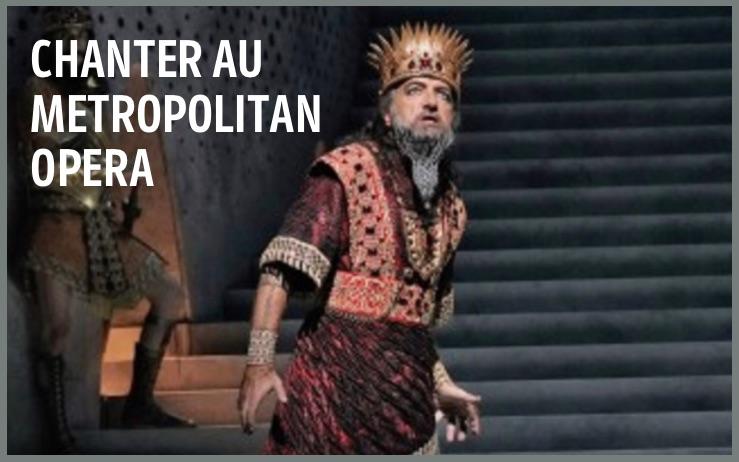

J’avais lu dans le programme du Metropolitan Opéra que Laurent Naouri était à NYC pour interpréter sur scène le Marquis de la Force dans Le dialogue des Carmélites, un opéra français.

J’ai écrit à son agent et, quelques heures plus tard, je reçois un texto : « Bonjour. C’est Laurent. Que diriez-vous de passer à la maison jeudi ? »

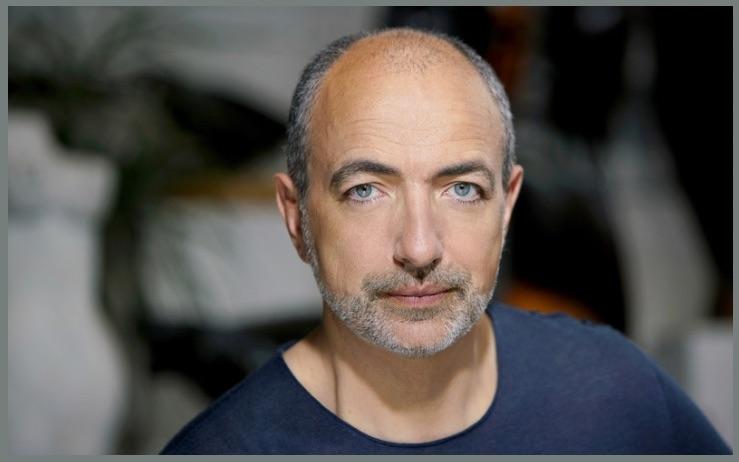

Laurent Naouri est le fils du célèbre pédiatre, Aldo Naouri et le frère de l’auteure tout aussi connue Agnès Desarthe. Après des études à Central qui le destinaient aux métiers d’ingénieur et grâce à une enseignante formidable, Annick Chartreux, Laurent est finalement devenu chanteur d’opéra, dans le registre des barytons-basses.

Si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez de très nombreuses vidéos de lui dans le Toréador de Carmen. Vous en verrez aussi beaucoup de sa femme, Nathalie Dessay, la célèbre soprane.

À l’heure convenue, je sonne à la porte d’un appartement au 34e étage d’un building au bord de l’Husdson River, à quelques blocs du MET. Laurent m’ouvre : il est grand, le regard clair, chaleureux. « Je vous fais un café ? »

La vue grandiose plonge vers New Jersey.

— Nous avons acheté cet appartement en 2008, m’explique-t-il. À l’époque, Nathalie était régulièrement invitée au MET et on louait la plupart du temps des trous à rats (expression qui, à New York, prend tout son sens). Mais imaginez comment les banques américaines ont reçu la demande de prêt d’un couple d’étrangers non résidents, sans « credit score » et des artistes, qui plus est ! Finalement, nous sommes passés par une banque française, à un moment où l’euro était au plus haut et c’est sans doute la meilleure opération immobilière que l’on ait faîte !

Et comme Laurent part dans un grand éclat de rire, on se fait une petite idée de la puissance de sa voix…

Alors : Paris ou New York ?

— Les gens sont très directs, ici. Les relations sont faciles, amicales dans un cadre professionnel.

— Ce n’est pas le cas à Paris ?

— Le MET est une Maison beaucoup plus petite, avec moitié moins de représentations, moins d’intervenants. Le Directeur est au milieu du personnel. Tout est à flux tendu. On peut parler de famille.

— Le travail y est-il différent ?

— La culture américaine est très axée sur le débriefing systématique. L’assistant du chef d’orchestre peut venir vous voir à l’issue d’une représentation, pour dire « Tu étais en retard sur cette mesure ». C’est très utile. Mais d’une manière générale, la première chose que l’on demande, dans tous les Opéras du monde, c’est de connaître son texte. Cela fait partie du contrat. C’est pour cela que j’ai été très surpris de découvrir l’existence d’un souffleur. C’est une fonction qui n’existe pas à Paris.

— En cas d’oubli ?

— Non ! Le souffleur est comme le suppléant du chef d’orchestre. C’est un excellent musicien. Quelqu’un qui va vous dire « Regarde-moi à ce moment-là », parce qu’il vous a vu en difficulté.

— Mais le chef est là pour ça, non ?

— Bien sûr ! Mais on ne peut pas toujours le voir. Lorsque vous êtes à genoux, en pleurs, devant le corps de votre bien-aimée, vous ne pouvez pas en même temps lever la tête dans sa direction.

— La musique ne suffit pas à vous guider ?

— La musique ? Mais on ne l’entend pas quand on chante ! On n’entend que soi. »

Cette révélation me sidère. J’entrevois à peine la difficulté de ce métier.

— Est-ce que certaines mises en scène contemporaines ne rajoutent pas de la difficulté à l’exercice ?

— Je n’ai jamais été gêné par une mise en scène, mais beaucoup plus par des chefs qui n’ont aucun respect pour les chanteurs en exigeant d’eux des choses qu’ils ne peuvent pas faire. Tirer une phrase par exemple, alors que l’on manque de souffle. Ou bien au contraire, la faire dire trop vite. Je me souviens d’un chanteur qui tentait de faire comprendre à un chef qu’il jouait trop fort. « Je ne joue JAMAIS trop fort », lui avait-il répondu. Il est toujours possible de s’adapter à une mise en scène. Pas à un chef incompétent.

— Des chefs stars ?

— Même pas ! Du reste, il n’y a pas vraiment de divas dans nos métiers. Nous restons tous assez humbles devant la musique. Il peut y avoir une hiérarchie dans les communications, auprès du public. Mais sur le plateau, tout le monde est à pied d’égalité.

— Est-ce qu’une salle est meilleure qu’une autre ?

— Je préfère le MET à Garnier qui a une acoustique très sèche. On s’entend mieux chanter à New York. On n’est pas submergé par l’orchestre. On éprouve la sensation confortable d’être dans une petite salle, ce qui n’est pas le cas, bien sûr.

— Est-ce que l’on parle d’argent plus facilement au MET ?

— Absolument pas. D’abord parce que c’est le job de mon agent. Et ensuite parce tout est négocié en amont par l’American Guild of Musical Artist, un syndicat très puissant qui prépare des contrats standards. Il n’y a pas de surprise. Mon agenda est rempli pour les quatre prochaines années, ce qui n’empêche pas les déconvenues. Le MET a dû supprimer deux spectacles programmés l’année prochaine, faute de ressources. C’est une chose qui n’existe pas à l’Opéra de Paris. Pour le moment… »

Nous terminons l’entretien en parlant de Golaud, un personnage de l’opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande que Laurent Naouri a interprété une centaine de fois. « On ne s’en lassa jamais. C’est un type qui essaie de bien faire, mais qui n’y comprend rien. Et ça le rend fou ».

Je remercie Laurent pour sa disponibilité et lui demande ses projets pour son séjour. « Jazz ! J’ai des amis musiciens qui jouent en ce moment que je vais écouter ». Et comme je retrouve l’agitation de Hell’s Kitchen, j’entends les premières notes de la Rhapsody in blue de Gershwin