Vingt ans se sont écoulés depuis le 11 mars 2004, le plus grand attentat terroriste commis en Espagne, et deuxième en Europe après l'attentat de Lockerbie en 1988. Dix bombes explosaient presque simultanément dans quatre trains du réseau de banlieue de Madrid, tuant 192 personnes et faisant plus de 2000 blessés. Retour sur cet épisode tragique de l'histoire de l'Espagne.

De la même façon que tous se souviennent de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001 lorsqu'ils ont assisté en direct, à la radio ou devant leur écran de télé, à la tragédie qui se produisait à New-York, il en est de même pour ceux qui vivaient en Espagne le 11 mars 2004, et plus particulièrement à Madrid.

Ce jour-là, entre 7h37 et 7h40 du matin, dix bombes explosaient presque simultanément en quatre points du réseau ferroviaire de Madrid. Elles avaient été placées dans différents trains sur le tronçon entre Alcalá de Henares et Atocha. Les engins explosifs avaient été activés par les terroristes à l'aide de téléphones portables. Les détonations ont tué 176 personnes dans les gares d'Atocha, El Pozo, Santa Eugenia et Calle Téllez, et 16 autres sont décédées dans les hôpitaux de la capitale.

Au total, les attentats ont fait 192 morts et plus de 2000 blessés. Les personnes décédées appartenaient à 17 nationalités différentes (dont un Français). La plupart des victimes étaient des travailleurs et des étudiants de Corredor del Henares et de Vallecas qui se rendaient au travail ou à l'école tôt le matin. À ces 192 morts du 11M s'ajoute un agent du Groupe d'opérations spéciales (GEO) de la police nationale, décédé lors de l'attaque de l'appartement de Leganés (Madrid), le 3 avril, où sept membres de la cellule djihadiste se seraient fait exploser.

Cette journée du 11 mars 2004 fut marquée par une confusion maximale, car les informations étaient contradictoires. L'ETA a été pendant les premières heures le groupe terroriste vers lequel tous les regards se sont tournés. Puis, une nouvelle ligne d'enquête a été ouverte lorsque de nouveaux indices sont apparus qui pointaient vers un attentat commis par une cellule djihadiste. Avec le 11M, la société espagnole découvrait que l'ETA n'était pas le seul terrorisme qui les menaçait.

L'affaire du 11 mars n'a été en partie close qu'en 2007, trois ans après les attentats, lorsque le procès s'est tenu et a conclu que les auteurs appartenaient à un groupe islamiste. Au total, 21 terroristes ont été condamnés: deux en tant qu'auteurs du massacre, huit comme collaborateurs nécessaires et 13 en tant que membres du groupe terroriste. Leurs peines vont de trois ans - pour certains collaborateurs - à 42.000 ans de prison - pour ceux qui ont fait exploser les bombes. Trois d'entre eux, Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam et Otman el Gnaouise resteront en prison jusqu'en 2044.

Quelles ont été les conséquences du 11M ?

L'attentat a eu lieu trois jours avant les élections générales. Malgré les prévisions des sondages avant l'attentat - qui annonçaient la victoire du PP, avec même une majorité absolue - le PSOE est sorti vainqueur et José Luis Rodríguez Zapatero est devenu le président du pays. Les analystes et les universitaires ne parviennent pas à s'accorder sur l'influence réelle du 11M sur ces résultats. Les électeurs ont semble-t-il reproché le soutien du gouvernement PP d'Aznar à George Bush dans sa guerre contre l'Irak.

Madrid solidaire

Le 11 mars 2004 a été le jour le plus long pour Madrid, mais aussi le jour où les Madrilènes et toute l'Espagne ont montré leur solidarité. Des voisins en pyjama ont aidé les blessés avec ce qu'ils pouvaient; des personnes ont quitté leur travail ou leurs cours pour donner du sang ou transporter les victimes vers les hôpitaux; de nombreux patients ont demandé à quitter volontairement leur lit pour laisser leur place aux victimes des attentats; les taxis et les bus se sont transformés en ambulances et en transport gratuit pour les familles arrivant à la morgue installée à IFEMA, où des centaines de psychologues se sont portés volontaires; des hôteliers ont cédé leurs chambres à des proches; des médecins, des infirmières, des pompiers, des policiers et des experts médico-légaux se sont portés volontaires pour aider dans les hôpitaux de campagne, comme celui installé à 500 mètres à peine d'Atocha, et qui a accueilli 250 personnes, dont dix sont décédées sur place. L'attentat n'a pas paralysé Madrid qui, endeuillée, s'est révoltée contre la barbarie de manière sereine sans tomber dans le piège du racisme et de la haine.

Exposition jusqu'au 20 mars

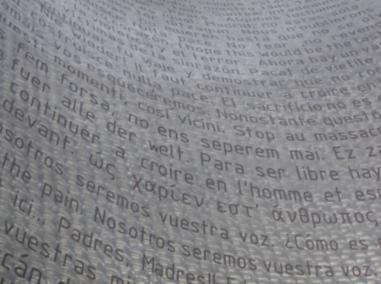

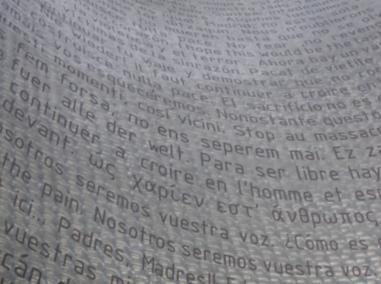

Pour commémorer cette terrible journée, la Fondation des victimes du terrorisme organise une exposition intitulée "20 años del 11M, memoria de dolor y solidaridad" (20 ans du 11M, mémoire de douleur et solidarité).

Cette exposition, que l'on peut visiter plaza de la Armería jusqu'au 20 mars, vise à rappeler, à travers 67 photographies issues du fonds documentaire de l'Agence EFE, les victimes de ce massacre. Mais elle se veut aussi un hommage à ce Madrid solidaire, "aux centaines de médecins, pompiers, policiers, psychologues qui n'ont cessé d'aider les blessés et de s'occuper de leurs familles et de leurs proches le jour le plus long de leur vie. Et aux citoyens ordinaires, aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de bus de l'EMT et à tous les Madrilènes qui sont venus aider. Nous étions tous dans ces trains".