Issu du milieu francophone d’une certaine époque, Raj de Condappa est très connu à Pondichéry pour la maison d’édition qu’il a créé et la seule librairie française orientaliste jamais ouverte : Kailash. Il a accepté de nous raconter son parcours, de son enfance à Saigon à la création de la librairie Kalash. Partie 2

Pour lire notre article précédent sur Raj de Condappa :

L’éditeur et libraire Raj de Condappa : l'enfance vietnamienne d'un pondichérien

Raj passe son enfance à Saïgon ; une enfance de voyou où il préfère les trafics en tout genre aux murs de l'école. En 1968, en raison de la guerre du Vietnam, la France rapatrie Raj et sa famille à Pondichéry.

Pondichéry, un grand choc culturel et identitaire

Voici son récit de l'arrivée déroutante qu'il a vécu :

"J’avais 17 ans. Je me demande encore comment nous avons pu arriver tous vivants en Inde, nous étions dix, mes parents et les enfants. C’était un miracle."

Ils arrivent en bateau à Bombay, via Singapour et Colombo. Le Consulat de France les fait ensuite rapatrier par le train, de Bombay à Madras.

Sa première impression : "c’était horrible ! Ces gens étaient noirs, ce pays était sale".

Ensuite à Madras Ils changent de train pour Pondichéry et prennent plusieurs rickshaws.

"Nous sommes arrivés avec nos casseroles, je me souviens, c’était toute notre fortune".

Raj, alors, se vivait vietnamien, il parlait vietnamien et très mal tamoul, il ne savait pas que lui aussi avait la peau foncée, s’identifiant à ses copains vietnamiens. Il ignorait tout de l’Inde.

Bien qu’il n’en dise rien, les événements politiques l’avaient arraché brutalement au pays qu’il croyait être le sien.

« Arrivés à Pondichéry, nous avons découvert que notre grand-mère était très riche. Mon père et elle ne se parlaient plus depuis qu’il avait décidé de repartir au Vietnam douze ans plus tôt. Elle savait qu’il y dilapiderait sa fortune. Elle ignorait que nous étions en route pour revenir à Pondichéry.

En voyant l’état dans lequel nous arrivions, elle était folle.

Elle dit à mon oncle : "la famille vient d’arriver du Vietnam dans un état misérable, il faut quatre chambres et donner à manger et des biscuits à volonté pour les enfants".

C’était incroyable.

Sa grand-mère inscrit Raj à l’école où pendant deux ans, il a appris un peu le français. Raj de Condappa dit de cette époque qu’il était un jeune homme infernal qui courrait derrière les jeunes filles en short qui allaient faire du sport à l’école de l’Ashram de Sri Aurobindo. Il était un vrai voyou.

"Je commençais à me faire trop remarquer dans la ville, et les policiers avaient mis en garde ma grand-mère."

Celle-ci décida qu’il était temps de préparer le départ de Raj pour la France.

À l’école de la Bibliothèque nationale de France

« Ma grand-mère avait transféré l’argent qu’elle possédait, du Vietnam vers la France et l’avait placé. Elle avait de gros moyens. Les uns après les autres, elle a envoyé les enfants faire des études ou travailler en France.

Arrivé à Paris, Raj a 19 ans et était encore mineur. L’avocat de sa grand-mère l'accueille et l'installe dans une chambre de bonne, rue de la Pompe. Il insiste pour que Raj coupe ses cheveux longs, ce qu'il fait un peu, pour lui faire plaisir.

À l’époque, ma grand-mère lui donne 5000 francs pour deux années, mais il dépense presque tout en quelques semaines ! Pour comparaison, son premier salaire était de 600 francs. Raj n’a aucune notion d’argent. N’ayant plus grand-chose et n’ayant pas l’intention de faire des études, il doit se débrouiller pour gagner sa vie.

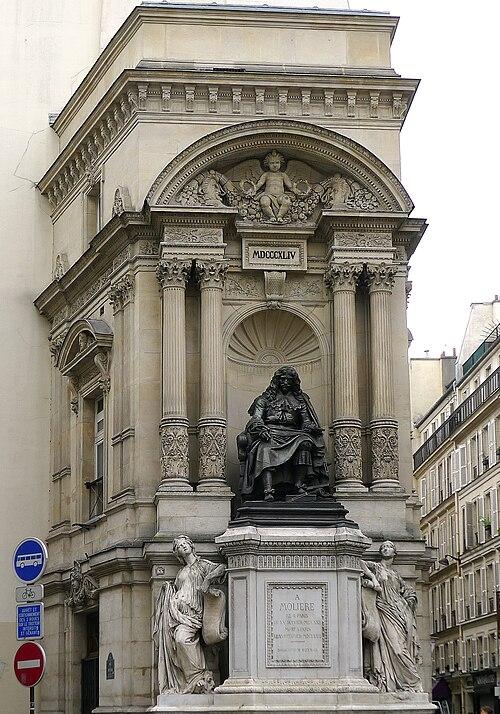

"J’ai pris un métro, il passait à la station Palais Royal. Je suis descendu et j’ai cherché le Palais. J’ai trouvé des jardins, pas de palais ! Plus loin, rue Richelieu, j’ai vu une statue magnifique. Je croyais que c’était Bouddha assis, mais il avait des cheveux bouclés, c’était Molière !"

Plus loin, il voit un grand bâtiment avec un drapeau français qui flotte au vent, il pensait que c’était l’Élysée, mais c’était la Bibliothèque nationale de France,alors rue de Richelieu.

J’ai voulu y rentrer, le gardien en uniforme m’a demandé ce que je voulais, je me suis enfui. Il m’a rattrapé et m’a demandé ce que je cherchais, puis si j’étais hindou. J’ai répondu que j’étais vietnamien. Ce qu’il n’a pas cru, bien sûr. C’est là que j’ai réalisé pour la première fois, que j’avais la peau noire.

Raj continue : "Il m’a demandé si je venais pour l’annonce parue dans Le Figaro. Je ne parlais pas très bien le français et « annonce », je ne connaissais pas ce mot. Mais lorsque j’ai compris que c’était pour du travail, j’ai répondu oui. Au bureau du personnel, j’ai rempli le formulaire de renseignements et répondu à la question des langues parlées et écrites, j’ai écrit vietnamien écrit et parlé.

Mineur, il lui faut donc la signature de son père. Il ment et raconte qu’en raison du voyage, ses pieds ont enflé et qu’il ne peut pas se déplacer. Il propose de lui amener le document pour signature et de le rapporter le lendemain. Ce qu'il fait, après avoir forgé la signature de son père. C'est ainsi qu'il rentre à la Bibliothèque nationale.

Ils avaient besoin de quelqu’un pour reconnaître les noms et les titres écrits en Vietnamien, des ouvrages provenant d’Indochine, rapportés par les autorités coloniales. Pour lui c’était facile même s'il doit cette fois-ci couper vraiment ses cheveux.

À la Bibliothèque nationale de Richelieu, il commence à lire de nombreux ouvrages et s’intéresser à la politique. C'est ainsi qu'il découvre Jean Paul Sartre (philosophe et écrivain français 1905-1980), Albert Camus (philosophe et écrivain français 1913-1960) et Paul Nizan (romancier français 1905-1940). À l'époque, à la bibliothèque, il dispose de 15 minutes de libres toutes les heures dont il profite pour lire.

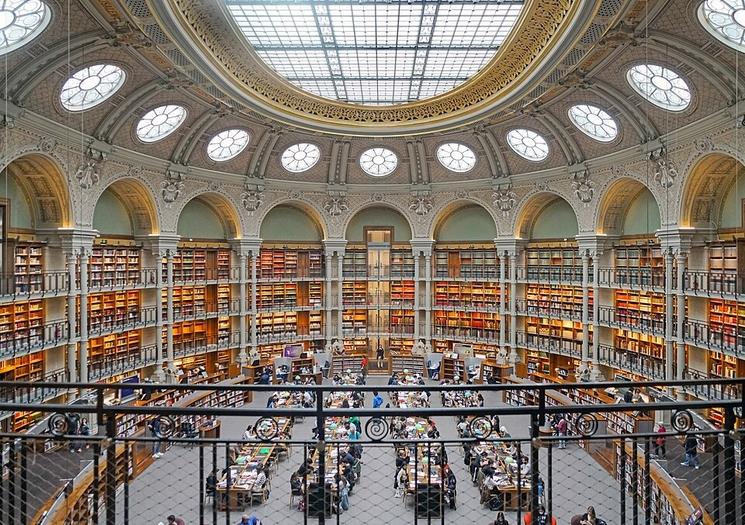

Il reste six mois dans le même département où il finit par s’ennuyer, il est donc transféré dans le grand département des imprimés. Le lieux a 360 places pour les lecteurs et des coupoles fabuleuses (N.D.L.R. 9 coupoles ornées de frises en céramique ivoire et or sur fond rouge).

Il raconte : "Rebelle, je ne voulais pas ressembler aux autres et je refusais de mettre la blouse. En distribuant les livres, bien que cela ne se fasse pas, je parlais avec tout le monde, dont Michel Foucault (philosophe français 1926-1984). Quelqu’un m’a dit qu’il aimait les garçons, j’ai répondu « mais il est très gentil avec moi ! ». Ce qui a fait rire mon interlocuteur. Plus tard j’ai dit à Michel Foucault « tu sais, je n’aime pas les hommes, il m’a répondu : tu as déjà essayé ? ». Nous sommes restés amis jusqu’à la fin de sa vie.

Il rencontre aussi Fernañdó Arrabal (poète et romancier franco-espagnol), Jean-Marie Gustave Le Clézio (écrivain français), ou encore Daniel Defert (philosophe et sociologue 1937-2023).

Je suis tombé dans la cour de ces messieurs, j’étais exotique et ma liberté de langage les amusait, j’étais gentil, j’étais insolent, anarchiste, très politisé. Ces gens-là me prenaient comme j’étais. J’étais curieux, j’ai lu tous les livres de Foucault, je connaissais tous leurs étudiants.

Il rencontre alors sa première femme, Jacqueline, qui était conservatrice à la bibliothèque nationale- Richelieu. Grande lectrice, il essaie de lire les mêmes livres qu’elle.

Je voulais connaître la civilisation indienne et je me suis inscrit comme auditeur libre à l’Institut national des langues orientales. Comme je n’avais pas passé le baccalauréat, j’ai dit que mon certificat avait été brûlé pendant la guerre.

Tout ce temps passé à la BnF avec les plus grands intellectuels de ce temps pouvait peut-être faire équivalence avec un bac littéraire...

La suite très prochainement dans un nouvel article.

Sur le même sujet