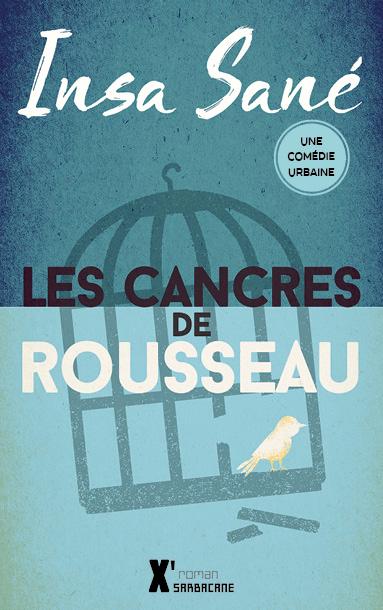

« Je crois que je suis un optimiste acharné ». C’est par ces mots que démarre l’interview de l’écrivain Insa Sané ; par ailleurs slameur, comédien, acteur d’origine sénégalaise et vivant en France. Son dernier livre « Les Cancres de Rousseau » publié aux éditions Sarbacane nous offre l’occasion d’interpeller cet auteur à la plume singulière. Sublimateur d’un réel, qu’il excelle à nous faire voir à travers un prisme intelligent et interpellateur, il est. Regard acéré, pensées réfléchies, plume baroque et restauratrice de l’humanité de l’Autre, l’honni et cristallisateur d’anathèmes, entretien fleuve - qui vire à l’expérience littéraire - avec un penseur-écrivain ou écrivain-penseur : Insa Sané tel qu’en lui-même.

j’ai vu les tours et j’ai remarqué les portes et les serrures. Les portes derrière lesquelles on s’enferme, les serrures parce qu’on a peur

Comment, en un mot, ou une seule expression, vous qualifieriez vous ?

Je crois que je suis un optimiste acharné.

Vous êtes d’origine sénégalaise, quel rapport entretenez-vous avec le Sénégal ?

Je suis né au Sénégal. C’est là-bas que j’ai appris à marcher, parler. J’y suis également tombé malade. La polio a failli avoir ma peau, elle m’a laissé des séquelles physiques qui ont forgé mon tempérament. Parait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort…

Mes premiers souvenirs prennent racine à Dakar et à Sindian, dans la maison de mes grands-parents et celles de mes oncles et tantes. Petit, on m’appelait Habondi comme le célèbre lutteur et surtout parce que j’adorais la bagarre. J’ai longtemps voulu croire que j’étais et resterai exclusivement Sénégalais, mais la vie m’a enseigné que je suis partout chez moi… Au moins dans ces territoires où un ami m’attend et où j’ai des projets à bâtir. Aujourd’hui, j’essaye de véhiculer l’idée que les frontières sont un anachronisme ; que nos sœurs et frères sont aussi légitimes dans leur quête d’Occidents que le sont les européens qui lézardent sous les tropiques. Après tout, l’espoir ne demande pas de visa.

aujourd’hui je parle et j’écris comme un funambule

Écrivain, quel rapport entretenez-vous avec la langue française ?

En tant qu’écrivain, j’aime penser que je peux grâce à ma sensibilité et ma singularité transcender la langue et permettre au plus grand nombre de s’identifier à mes personnages. Le Français, ma langue d’adoption, devient un outil et un terrain de jeu. En vérité, j’aurais voulu ne pas avoir à oublier ma langue maternelle et en maitriser plusieurs autres. Ainsi, j’aurais pu m’adresser à un plus large public.

Arrivé en France à 6 ans, vous souvenez-vous des premières impressions ressenties ? La langue représentait-elle alors un obstacle ?

Je suis arrivé en France alors que mes parents et mon grand-frère étaient déjà installés. Avant mon départ, on m’avait fait croire que j’y allais simplement pour les vacances…

Je me souviens qu’en descendant de l’avion, j’avais été frappé par le fait que ce pays n’avait pas d’odeur. Ensuite, j’ai vu les tours et j’ai remarqué les portes et les serrures. Les portes derrière lesquelles on s’enferme, les serrures parce qu’on a peur. J’ai été aussi surpris par les pelouses interdites aux hommes mais pas aux chiens. J’ai pensé que jamais je ne pourrais vivre là.

Seulement, en rentrant à l’école, j’ai compris que je ne venais pas pour les vacances. Aussi, la langue est devenue une arme de résistance. En classe, j’ai fait croire durant un long moment que je ne savais pas parler le français. Je voulais rentrer « chez moi ». Si je ne parlais à personne et si je devenais mauvais élève, peut-être me renverrait-on au pays. Mais quand mon père s’est aperçu de cela, il a contre-attaqué. Il a décidé de ne plus parler le Diola et le Wolof à la maison. Et c’est ainsi que le Français a remplacé ma langue et qu’aujourd’hui je parle et j’écris comme un funambule. Je maitrise une langue étrangère sans pouvoir la traduire…

Aujourd’hui, grâce au règne de la médiocrité, la xénophobie bombe le torse et se croit intelligente.

Quel rapport aviez-vous avec le français au Sénégal ?

Au Sénégal, ma famille pratiquait le français. Je la comprenais même si je préférais m’exprimer en wolof et en diola.

Le visage de l’équipe de France de football en 1982 et celui d’aujourd’hui n’ont presque rien à voir. Va-t-on s’en plaindre ?

La France de votre enfance et adolescence est-elle la France dans laquelle vous vivez actuellement ?

L’Homme n’est pas fait pour l’immobilisme, sinon c’est qu’il est mort. Il serait idiot de vouloir que la société se pétrifie. La France a changé en bien comme en moins bien. Le chômage, la précarisation de la classe moyenne sont autant d’écueils pour nos nations.

Le racisme existait déjà en 1980. D’ailleurs à 7 ans, j’ai été agressé et jeté dans les orties par un couple de Blancs et leur enfant sous prétexte que je faisais gueuler leur chien. Aujourd’hui, grâce au règne de la médiocrité, la xénophobie bombe le torse et se croit intelligente. Des pseudos-intellectuels caressent dans le sens du poil les plus bas instincts de ceux qui veulent trouver un responsable à leur malheur.

C’est vrai que le vivre ensemble s’est abimé ; qu’il est difficile de débattre sans tomber dans la polémique stérile ; que les centres commerciaux ont remplacé les terrains de jeux, les jardins ; que le français travaille plus pour finalement gagner moins. Dans le même temps, la France se métisse. Elle se questionne, elle grandit, elle se réalise. Partout où je vais, je croise des sourires malgré la soi-disant morosité ambiante. Le visage de l’équipe de France de football en 1982 et celui d’aujourd’hui n’ont presque rien à voir. Va-t-on s’en plaindre ?

L’on enregistre souvent un déterminisme négatif accolé à la peau noire en France. Votre expérience en la matière?

Citez-moi un pays où il fait bon vivre pour l’Homme mélaminé ? La France est une vieille monarchie, son héritage colonial lui colle à la peau. Inconsciemment, le français du centre-ville et du pouvoir nourrit un complexe de supériorité.

De ce sentiment, on légitime l’idée selon laquelle il faudrait guérir les descendants des colonisés de leur culture, de leur langue, de leur épiderme. C’est ainsi que l’intégration devient l’alpha et l’oméga dans nos discours.

Très tôt, les gamins des quartiers populaires et des provinces grandissent avec cette idée qu’ils seront toujours des citoyens de seconde zone. Qu’il leur sera plus facile de devenir footballeur que chirurgien. Ce déterminisme est renforcé par les contrôles d’identité lorsqu’ils cherchent à se rendre dans le centre-ville, ou quand ils sont refoulés des lieux de loisirs… On se construit aussi à travers le regard des autres. L’estime de soi commence d’abord par l’amour et l’attention que nous prodiguent nos parents. Or, la plupart des enfants de France sont les mal-aimés de Marianne.

Je crois que la délinquance n’est peut-être pas plus violente dans la rue que dans les couloirs de l’Assemblée

Pouvez-vous nous parler de la problématique de votre dernier livre ?

Mon dernier roman « Les Cancres de Rousseau » est le préquel de ma Comédie Urbaine. On retrouve Djiraël, l’un des personnages récurrents de la saga. Il est en classe de Terminal. Cette dernière année avant la fac, Djiraël voudrait la rendre exceptionnelle pour lui et pour sa bande de potes. Pour cela, il va projeter de devenir le premier Cancre délégué des délégués de l’Histoire de l’Éducation Nationale. Oui, pour être heureux, Djirael voudra changer le monde ; mais comment changer le monde quand on n’est incapable de se changer soi et de secourir les proches ?

Comment le milieu littéraire vous a-t-il accueilli ?

A vrai dire, je n’écris pas pour le milieu littéraire. Bien entendu, je suis touché lorsque les bibliothécaires et les éditeurs disent apprécier mon travail. Mais je crois que si je me souciais du milieu, mon écriture deviendrait plus convenue.

Votre réussite artistique, sociale et littéraire – la littérature représentant l’art noble par excellence- vous a-t-il fait sortir du statut de Noir pour vous faire entrer dans la catégorie « Black » ? Vous regarde t-on autrement ?

Il y a quelques années, j’ai été invité au Salon du Livre de Mouans Sartoux. Je suis arrivé en retard pour le déjeuner des auteurs. De grandes tables avaient été dressées dans le jardin d’un château. Je me suis dirigé vers une place que j’avais repérée. Au moment où j’allais tirer la chaise pour m’asseoir, une femme écrivain m’a lancé : « Combien de fois va-t-il falloir que je vous demande du pain ?! ».

Je préfère être un Noir qu’un Black même s’il y a longtemps que je me fiche du regard des inconnus. Qu’elle l’ait voulu ou non, cette femme écrivain a dû se coltiner à sa table, celui qu’elle avait pris pour un serveur.

Vous vivez (viviez ?) en banlieue parisienne. Banlieue parisienne et tentation de la délinquance vont-ils de pair ? Votre expérience en la matière ?

Lorsqu’on parle de la Banlieue, on s’empresse de citer la délinquance comme s’il s’agissait à la fois d’une cause et d’une conséquence. Dans les faits, la source de la délinquance est souvent la même : le chômage, la faillite du système éducatif (scolaire et familial), la fragilité sociale, l’accès limité à la culture, le sentiment d’exclusion et d’injustice, les effets de groupe ou le chacun pour soi…

La tentation est forte lorsqu’on est démuni et que l’on croit que la reconnaissance passe par l’argent et les attributs matériels de la réussite. J’ai grandi à Sarcelles et j’ai effectivement été confronté à une certaine forme de criminalité. Cependant, je ne me suis jamais senti en insécurité. L’État de non droit, j’y ai été confronté à travers les contrôles de papiers dans le centre de Paris, dans les cellules d’une garde-à-vue lorsque ma tête ne revenait pas aux agents de police.

Je crois que la délinquance n’est peut-être pas plus violente dans la rue que dans les couloirs de l’Assemblée. Elle prend juste une forme différente ?

J’ai autant de mal à comprendre qu’un dealer au coin de la rue vende son poison qu’un notable encravaté fasse le commerce de mines anti-personnelles. Mais je sais aussi qu’on ne vit pas dans un monde parfait.

La musique, le théâtre, le cinéma, la littérature sont autant de champs d’expression que de champs de bataille

Auriez-vous pu mal finir ? Si oui, qu’est ce qui vous a empêché de sombrer ?

Ce n’est pas la Banlieue qui a déterminé mon destin. J’aurais pu finir mal dans le Centre-Ville si j’avais manqué d’amour, d’attention, de culture, d’amis sur lesquels compter, de perspectives, de repères, d’encadrement et de caractère.

Considérez-vous la banlieue comme un territoire effectivement mis au ban de la société ?

Pour la plupart des gens, la France c’est Paris d’abord, le Centre-Ville ensuite… La culture française serait essentiellement ces natures mortes que l’on vénère dans les musées ou dans les sanctuaires que fréquentent les centrevilliens. Et c’est ainsi que l’on manque de relever que la majorité des Français vivent à la périphérie de Paris intramuros, des grandes villes de province, du centre de la ville ou du village. Le français n’a pas de couleur, il est avant tout un banlieusard jugé à travers le prisme du centrevillien. Il en va de même dans presque tous les pays du monde.

« La France, tu l’aimes ou tu la quittes ! », je ne me souviens plus qui a dit cette belle connerie

Votre parcours se révèle pluridisciplinaire : musique, théâtre, cinéma, écriture, qu’est ce qui vous a poussé vers ces divers métiers d’expression ?

J’ai aimé écrire parce que j’ai d’abord adoré qu’on me raconte des histoires et ensuite parce que j’ai savouré mes lectures fondatrices. Et puis, gosse, lorsque j’allumais la télévision ou que j’ouvrais un livre, je me suis vite rendu compte à quel point le mélaminé était absent, voire nié en tant que personnage légitime d’une fiction. Aussi, il me fallait exister et donner à mes petits frères des sources d’identification. La musique, le théâtre, le cinéma, la littérature sont autant de champs d’expression que de champs de bataille.

Néanmoins, c’est le travail d’abord, le plaisir ensuite et enfin, les rencontres qui m’ont permis de devenir un artiste à part entière.

Avec votre plume, vous humanisez les invisibles, donnez une lecture autre des fameux « territoires perdus de la république ». En ce sens, au départ, l’écriture livres que relevait-elle de la mission, de l’urgence ou du plaisir ?

Les trois à la fois. Mais je crois que cette humanisation dont vous faites allusion n’est que le reflet de mon amour inconditionnel pour mes semblables. Alors, il m’arrive d’être dur par amour.

« La France, tu l’aimes ou tu la quittes ! », je ne me souviens plus qui a dit cette belle connerie. Quand on aime, on veut le meilleur, on se bat, on se confronte. On n’est pas lâche. Alors, puisque j’aime les gens, dans mes romans, je les anime tels qu’ils sont.

Du rap vous passez au slam en 1999, genre plus littéraire, les raisons de ce choix ?

La liberté ! J’avais besoin de me soustraire aux formats et aux règles. J’avais besoin de me réinventer et de reprendre du plaisir sur scène en me mettant en danger.

Avec la littérature, êtes vous arrivé « à destination » ? Où vous sentez vous encore et toujours porté vers ce « pays où l’on n’arrive jamais » pour paraphraser le titre du livre éponyme d’André D’Hôtel ?

Pour moi, le plus important c’est la vie en vraie. Je me sens vivant quand je fais le con avec mes potes. Quand j’explore le monde avec mes enfants. Quand je fais de nouvelles rencontres. Quand une femme me trouve beau. Quand je me marre. Quand je ruine mon dos et mes genoux sur un terrain de sport. L’écriture est un pan de ma vie dont je pourrais très bien me passer. Pour être heureux j’ai surtout besoin du reste et des autres…

Si vous ne pouviez exercer qu’une seule de vos activités, quelle serait-elle ?

La scène (théâtre ou concert), c’est ce que je préfère.

Quels sont votre actualité et projets en cours ?

Avec Kab, le guitariste-chanteur de mon groupe, nous venons de terminer l’écriture et la composition de son album. Nous cherchons à présent un éditeur et un partenaire pour terminer la production de cette œuvre. J’ai aussi eu le temps de travailler sur mon prochain album. Plus tôt je trouverai un producteur, plus vite vous entendrez ces nouvelles chansons.

Par ailleurs, avec Kab nous avons produit notre nouveau spectacle « Mon histoire d’or de lumière » : un road-trip entre chansons, comédie et lectures, riffs rock, ambiance hip-hop et slam, textes sans concession.

Enfin, je travaille sur le scénario d’une série télévisée en même temps j’écris mes deux prochains romans.

De quoi occuper mon temps et regarder vers demain ?

France et Afrique ont une relation d’amour-haine qui perdure par delà temps et espace. Selon vous, sont-elles et seront-elles toujours intrinsèquement liées ?

Ce qui me gêne dans cette relation de couple, c’est ce rapport de dominé à dominant. Les rapports se normaliseront sans doute lorsque l’Afrique acceptera enfin de s’affranchir et que la France assumera son Histoire, objectivement. Que serait l’émancipation de la femme française sans l’apport culturelle des anciens royaumes de l’Ouest-Africain ? La Renaissance en Europe est bien la preuve que l’Homme Noir a bien marqué l’Histoire de l’Humanité ; n’en déplaise aux incultes et aux minus.

Que diriez à vous à cette France, terre de la majeure partie de votre vie, expériences et finalement, terreau de votre réalisation ?

Je ne suis pas un donneur de leçon, en tous cas je ne veux pas l’être… Mais je dirai à la France comme au Sénégal que l’on ne fait rien de bien dans la peur. Pour bâtir un nouveau monde – sur les réalités du XXIe siècle – il faut être courageux et confiant. Ne jamais cesser de cracher à la face des sceptiques et des conservateurs de tous bords : « La Terre est plate et pourtant elle tourne ! »

Un dernier mot ?

Vas y, viens on kiffe !!!

Préférences d’Insa Sané

Auteur classique (international) : Victor Hugo

Auteur contemporain (international) : Chester Himes, Cheick Anta Diop, Stephen King

Auteur africain préféré : Ahmadou Kourouma

Livre préféré : Safrin ou le duel au fouet de Lamine Kamara, Plan B de Chester Himes, 1984 de George Orwell

Chanteur: Bob Marley

Rappeur : Casey

Slameur : Rouda, Soul Williams.

Plat : Tiep Bou Dien

Adage : « Comme on fait son lit, on se couche »

Moment de vie : la vie.