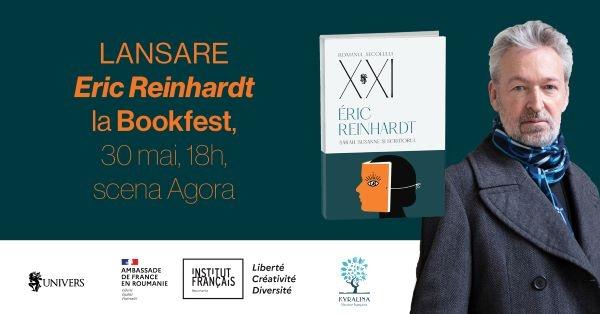

Grand entretien avec l’écrivain français Éric Reinhardt. L'auteur était présent à Bucarest à l'occasion de la traduction roumaine de son roman Sarah, Suzanne et l’écrivain, lequel figurait sur la première sélection du Goncourt 2023.

je pense qu’il y a des choses qu’on ne peut communiquer à ses contemporains que par la littérature, par le texte. Parce qu’on passe d’une intimité à une autre, d’un corps à un autre. Eric Reinhardt

Grégory Rateau : La traduction d’un roman est une forme de renaissance dans une autre langue. Qu’avez-vous ressenti en découvrant que l’un de vos romans allait être traduit en roumain ? Avez-vous pu échanger avec le traducteur ?

Éric Reinhardt : Non, je suis toujours très heureux lorsque mes livres suscitent l’intérêt d’éditeurs étrangers — donc, de lecteurs étrangers — parce qu’il y a un individu, voire deux ou trois, qui, à travers une lecture attentive, ont été touchés par le texte. C’est toujours un grand bonheur pour moi, mais je trouve qu’il n’y a jamais assez de traductions. Et puis, c’est toujours la promesse de voyages et de rencontres.

Quand on sait que l’écriture d’un roman naît de la solitude, des mois durant, seul dans son bureau, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir aller à la rencontre du monde au moment de la parution, est toujours très réjouissant — avant de se réenfermer à nouveau pour affronter ses peurs, ses démons, l’angoisse de l’écriture, dans cette phase de gestation. Je suis quelqu’un de très angoissé et anxieux, et tant que le livre ne s’impose pas à moi dans sa forme, de façon impérieuse, c’est toujours difficile.

À mon grand regret — et je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas osé poser la question à mes éditeurs — je n’ai pas échangé avec le traducteur. Peut-être que, parlant parfaitement français, mon éditrice a jugé qu’elle pouvait répondre aux éventuelles questions.

Beaucoup de vos personnages sont des individus en quête de vérité ou d’absolu dans une société qui les contraint. Diriez-vous que cette tension est le moteur principal de votre écriture ?

Exactement, c’est tout à fait ça. Moi-même, je me vis comme étant dans cette situation. Je pense que, dans la quasi-totalité de mes romans, on a des personnages entravés, qui aspirent à s’accomplir, à atteindre une destination qu’ils se sont fixée, qu’ils ont longtemps rêvée, mais à laquelle ils ne parviennent pas à accéder. Que ce soit dans la sphère intime, notamment conjugale, avec le harcèlement ou l’emprise masculine décrits dans L’amour et les forêts ou Sarah, Suzanne et l’écrivain.

Et même si Sarah et Suzanne demandent assez peu de choses à leur mari — juste de les rejoindre dans l’intensité qu’elles souhaiteraient partager avec eux, et de conquérir un nouveau territoire après avoir survécu à une grave maladie — elles veulent changer de vie, et aimeraient que leur compagnon, leur mari, les accompagne dans cette renaissance, dans cette aspiration à d’autres horizons.

Ou bien il s’agit de ségrégation sociale, de déterminisme social, qui rend difficile de sortir de son milieu et d’exister autrement que marqué par son origine. Voilà, ce sont toutes ces tensions qui traversent les personnages de mes romans.

Un écho à votre enfance, peut-être ?

Je me souviens, en effet, de la première fois où j’ai vu mon père être violenté par le monde du travail. Mon père allait d’échec en échec, de désillusion en désillusion, de déception en déception. Je l’ai toujours vu soudain empli d’espoir pour quelque chose… et revenir, quelques jours plus tard, fracassé parce que cet espoir avait entre-temps disparu. Et c’est vrai que je suis entré dans le monde adulte par cette espèce de porte cochère de l’angoisse, en me disant qu’il n’y avait que des coups à prendre dans le monde contemporain. Surtout lorsqu’on rêve de devenir artiste. C’est-à-dire que j’aurais pu, fort de cette leçon morbide, me dire : « je vais assurer mes arrières, je vais la jouer modeste, me trouver une petite planque. » Mais non, pas du tout. Équipé de cet espoir en la vie et en le monde, j’ai souhaité faire la chose la plus difficile qui soit.

Comment travaillez-vous votre style pour qu’il épouse à ce point les obsessions de vos personnages ?

Tous les livres que j’ai écrits naissent au plus profond de moi-même. C’est pour cela que, tout à l’heure, je parlais d’angoisse, de difficulté — cette gestation, presque un accouchement. J’identifie en moi des choses, des débuts, vraiment des germes : soit une sensation, soit une pensée, une révolte, une indignation… Et vraiment, ça se passe au plus profond du corps, et le livre vient de là. Mais il y a un long chemin à parcourir. À un moment, il faut qu’une forme s’impose à moi. Et, en général, cette forme s’impose lorsque deux ou trois éléments qui m’occupent, en suspens en moi, se mettent à dialoguer entre eux. Je ne suis jamais parti d’une seule idée, d’une seule sensation, d’une seule colère. J’en suis incapable.

Une fois que cela s’impose, je me mets au travail. Et vraiment, ça part de l’intérieur. J’investis, j’habite mes personnages comme si je parlais de moi-même.

Je suis dans une logique sensitive, sensorielle, affective, et aussi dans une logique de narration, tout simplement, qui fait que les choses adviennent comme elles doivent advenir. Comme si je parlais de moi.

Mes premiers livres venaient de choses que j’avais vécues : mon enfance, mon adolescence, mon rapport au réel. Les derniers livres, eux, viennent plus souvent d’histoires qu’on me confie. Et si je m’en empare, c’est qu’elles me touchent très profondément. Exactement comme si j’aurais pu être ces personnes — ou plutôt comme si j’avais pu être ces personnes. Lorsqu’on me raconte ces récits, qu’on m’envoie un mail, je deviens instantanément cette personne.

Justement concernant Sarah, Suzanne et l’écrivain, vous avez reçu le message d’une lectrice qui vous a raconté son histoire…

Oui, et je me suis instantanément identifié à cette femme. Je me suis dit : « Mais c’est moi. » Il y a deux personnes capables de faire ça sur Terre : elle et moi. Cette idée absurde de vouloir obtenir quelque chose de son mari en partant. D’ailleurs, même des lecteurs qui ont aimé le livre me disent : « Mais quelle absurdité ! Comment a-t-elle pu imaginer une seule seconde que ça pourrait marcher ? » Mais moi, j’ai cet idéalisme, cette candeur, cette naïveté d’imaginer que oui, c’était la seule façon de s’y prendre. Donc j’ai compris cette femme, j’ai compris ce qu’elle avait essayé de faire. J’ai compris qu’elle était incapable de retourner chez elle en disant : « Bon, maintenant, on arrête les conneries. C’est chez moi autant que chez toi. Si je reviens chez moi, je reviens chez moi ! » Eh bien non, ce n’est pas possible. Je comprends, et donc je peux le vivre par l’écriture, et le restituer à mes lecteurs.

Depuis L’amour et les forêts, je reçois beaucoup de lettres, de messages sur Facebook ou Instagram, de personnes me disant : « Je vais vous raconter ma vie, vous allez en faire un roman. » Et ça me touche. Si ça me touche, je suis en empathie, mais il ne me vient pas toujours le désir d’en faire un roman.

Que représente pour vous la littérature à l’ère du numérique et de l’immédiateté ? A-t-elle encore, selon vous, un rôle de résistance ?

Oui. Je crains qu’il y ait de moins en moins de lecteurs — c’est vraiment très angoissant. On voit de plus en plus de personnes, notamment chez les jeunes, détournées de la lecture par les écrans, les séries, les plateformes, etc. Même le fait de lire avec un téléphone posé à côté de soi, et d’aller du livre à l’écran… Peut-être que le cerveau reptilien va s’adapter. Peut-être qu’on va apprendre à lire Les Frères Karamazov en étant interrompu toutes les minutes et demie par une alerte Instagram. Mais c’est un vrai souci. J’espère me tromper, et qu’il y aura toujours autant de lecteurs. Mais parfois, je sens que cela me nuit. Et pourtant, j’ai publié neuf romans en vingt-cinq ans, j’ai de plus en plus de succès. Mais je constate que la figure de l’écrivain est de moins en moins rayonnante. Ce n’est pas une question d’âge : mon rayonnement d’écrivain n’était pas lié à mon visage de trentenaire.

Mais dans la société, l’écrivain ne représente plus tout à fait la même chose. Il y a un recul, c’est vrai. Et pourtant, je pense qu’il y a des choses qu’on ne peut communiquer à ses contemporains que par la littérature, par le texte. Parce qu’on passe d’une intimité à une autre, d’un corps à un autre. Et qu’il y a des vérités, des connaissances qu’on ne peut faire advenir chez l’autre que par la fiction — pas par l’information ou l’intellect.

Par exemple, L’amour et les forêts est un livre qui a eu beaucoup de retentissement. Un certain nombre de femmes m’ont dit que ce livre les avait aidées, voire sauvées, parce qu’elles avaient compris profondément ce qu’elles étaient en train de vivre, à travers l’identification avec l'héroïne.