Rencontre avec le poète français Laurent Doucet aussi président de l'association La Rose Impossible pour la réhabilitation de l’ancienne maison d’André Breton à Saint-Cirq-Lapopie. Ce grand voyageur revient pour nous sur sa découverte de la Roumanie après la Révolution et nous parle de son amour de la poésie, notamment du Surréalisme.

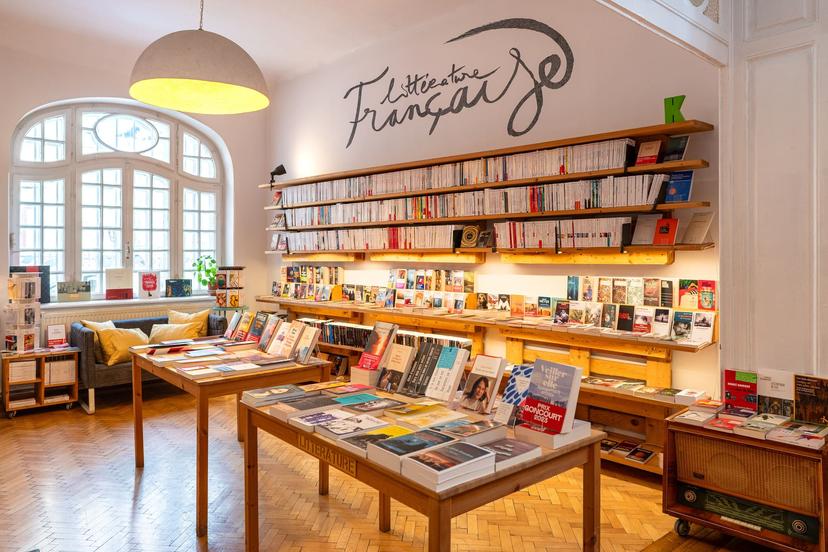

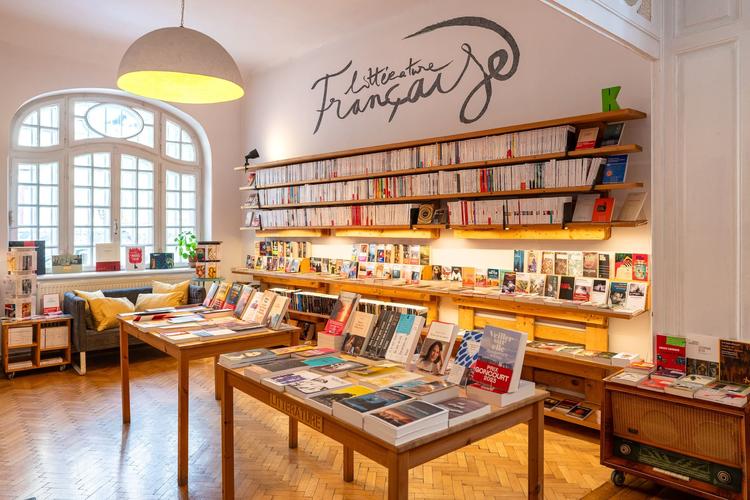

J'ai dans ma bibliothèque un rayonnage entier de livres traduits d'auteurs originaires de Roumanie. L'extraordinaire pléiade des surréalistes roumains depuis Gherasim Lucas jusqu'à Gellu Naum, que j'avais rencontré chez un libraire de Bucarest, Tristan Tzara, Paul Paun, Dolfi Trost ; sans parler des peintres...

Grégory Rateau: Parlez-nous de votre lien avec la Roumanie.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai participé modestement à distance à la campagne internationale contre la « systématisation » des villages roumains à la fin des années 1980, quand j’étais étudiant à Toulouse. Pour rappel, la dictature stalinienne voulait rassembler dans des blocs HLM les villageois de plusieurs régions, pour collectiviser l'agriculture et surtout accentuer son contrôle autoritaire sur les campagnes dont la culture et les solidarités traditionnelles étaient considérées comme un frein à l'emprise du parti communiste roumain. Un couple d’amis était alors très actif pour sensibiliser et mobiliser en faveur des populations menacées et de leur patrimoine, et tenter de faire pression sur le régime de Ceausescu, sous différentes formes de militantisme auxquels nous participions : meetings, pétitions, adresses aux autorités etc. Ils avaient même organisé des voyages sur place à Timisoara pour rencontrer des dissidents menacés, presque à la barbe de la Securitate.

Avec ma compagne Isabelle nous avons aussi suivi de manière très assidue la révolution de décembre 1989 à la télévision française. C’était un moment extraordinaire de voir presque en direct les événements, dans un mélange de fascination pour l’Histoire en train de se faire, et d’inquiétudes pour les gens menacés sur place par la violence des agents d’oppression du dictateur aux abois. Mais on sentait ici à l’Ouest comme une réelle solidarité, une sensibilité européenne humaniste commune qui se manifestait pour la première fois.

Vous y êtes allé ensuite en 1990...

Comme responsable d’une organisation syndicale étudiante à l’époque (L'UNEF ID), j'ai participé à l'organisation du « Train de la Démocratie ». Au mois de mars 1990 nous avons ainsi parcouru dans un même train avec d'autres organisations étudiantes « d'Europe de l'Ouest » comme on disait alors, plusieurs anciens pays du Bloc de l'Est qui venaient d'être libérés, à la rencontre des mouvements dissidents et des nouvelles structures démocratiques étudiantes en construction. C'est dans ce cadre que nous avons fait étape dans les villes roumaines de Timisoara, Bucarest et Brasov. Ce furent partout des moments de rencontres, de débats et de fêtes extraordinaires, non sans moments de gravité liés aux événements récents de la Révolution de 89 ou des tensions presque immédiates à la frontière avec la Hongrie par exemple. Ma compagne Isabelle, qui était du voyage avec moi comme syndicaliste aussi, a eu un contact avec une psychologue de Bucarest qui cherchait à échanger en français avec une étudiante en psychologie. Ce fut le début d'une longue et très riche amitié qui nous mena 7 ou 8 fois à parcourir la Roumanie depuis sa capitale jusqu'aux Carpathes bien sûr, mais aussi de la Mer Noire jusqu'au Maramures, et du Delta du Danube jusqu'à l'Olténie... Nous avons, grâce à cette amie Aurora, pu avoir un contact privilégié avec de nombreux Roumains et rentrer ainsi de manière plus approfondie dans leurs cultures variées, locales, religieuses et historiques, et nouer d'autres liens très forts comme avec une famille de Campulung moldovenesc dans la riante et belle campagne montagnarde de Bucovine.

Une anecdote à nous raconter au sujet de votre première rencontre avec le pays et ses habitants ?

Lors de la première rencontre avec notre amie roumaine Aurora, je me souviens que nous nous étions arrêtés sur l'étal d'un bouquiniste niché à la sortie du métro près de Piata Universitatii. Parmi les ouvrages exposés se trouvait un livre de poésie d'Eminescu. J'avais pris l'habitude à l'époque d'apprendre toujours quelques vers d'un poète célèbre du territoire où je voyageais dans la langue du pays. J'avais appris par coeur les deux premières strophes de La steaua que j'avais lues dans un manuel de langue roumaine : « La steaua care-a rasarit... ». Notre amie et le bouquiniste reprirent les vers avec moi devant les passants très surpris et heureux qu'un jeune Français puisse réciter dans leur langue leur grand poète national ; ce moment scella une profonde amitié !

Des auteurs roumains qui vous auraient inspiré?

J'ai dans ma bibliothèque un rayonnage entier de livres traduits d'auteurs originaires de Roumanie. L'extraordinaire pléiade des surréalistes roumains depuis Gherasim Lucas jusqu'à Gellu Naum, que j'avais rencontré chez un libraire de Bucarest, Tristan Tzara, Paul Paun, Dolfi Trost ; sans parler des peintres... Hors surréalisme, j'aime le théâtre de Caragiale, certains poèmes d'Eminescu et toute la poésie de Paul Celan, les nouvelles de Banulescu et les romans de Panaït Istrati, les essais historiques de Iorga et celui plus récent sur l'avant-garde roumaine "La réhabilitation du rêve" de Ion Pop.

Votre poésie semble se nourrir de vos voyages. Vous définiriez-vous comme un "poète en mouvement" un peu comme les poètes de la Beat Generation qui, je crois, vous ont inspiré ?

En effet la plupart de mes livres sont nés de voyages à l'étranger. Pour moi la poésie c'est d'abord « s'estranger à soi-même » pour reprendre cette superbe formule de la grande poétesse lyonnaise de la Renaissance, Louise Labé. Par le dépaysement géographique et le cheminement intérieur. Bien sûr le mouvement de la Beat Generation m'a inspiré, même si ce fut de manière tardive par rapport à sa grande modernité dès les années 1950 en Amérique du Nord où il est né. En France il y eut un retard par rapport à l'oralité et au rythme quasi corporel de la poésie redécouverts et réinventés par les poètes Beat. Ce n'est pas un « hasard » (sauf « objectif » dirait les surréalistes) si mon premier recueil s'est déclenché au Maroc. A la fois scène primitive rejouée non loin de la frontière avec l'Algérie dont est issue une partie de mes ancêtres du côté de ma famille maternelle, et témoignage d'une écriture dont les blancs et les lignes suivent les grandes plages de silence du désert et les traces laissées par les roues des véhicules dans le sable et les pistes, modeste réécriture poétique du célèbre rouleau de La Route de Kerouac.

Que cherchez-vous à exprimer à travers vos écrits ?

Mes écrits veulent à la fois continuer à célébrer la beauté du monde et des rencontres, avec les êtres et les civilisations, malgré les médiocrités et les violences humaines désespérantes de répétitions incorrigibles. La poésie est pour moi du côté des « pulsions de vie » pour le dire comme Freud, mais aussi me révèle des parties cachées de ma propre sensibilité voire de mon inconscient que je tente de sublimer autant que possible comme on distille une eau de vie ou comme on passe au tamis les pierres d'un ruisseau, à la recherche de pierres précieuses dans la boue. « La poésie doit être faite par tous. Non par un. », j'espère ne pas avoir trop démérité de cette citation d'Isidore Ducasse qui ne cesse de me magnétiser depuis mon adolescence, comme cette autre formule tirée d'André Breton dans Nadja : « J'envie (c'est une façon de parler) tout homme qui a le temps de préparer quelque chose comme un livre ».

Le Premier Manifeste du Surréalisme fête ses 100 ans, pourquoi cet attachement si particulier aux Surréalistes ?

C'est d'abord une rencontre d'adolescence, ce moment si exceptionnel où un être quelque soit ses origines et ses assignations généalogiques peut effectuer un bougé subjectif essentiel, grâce à de bonnes ou plus malheureusement de mauvaises rencontres, que ce soit avec des personnes ou des œuvres. Pour moi ce furent des professeures de Lettres (ce qui est aussi mon métier depuis plusieurs décennies dans un lycée professionnel de banlieue). Elles me transmirent des œuvres foudroyantes comme Les Chants de Maldoror de Lautréamont et Quatre Vingt-Treize de Hugo qui préparèrent l'accueil magnétique du surréalisme. Mes parents qui n'avaient pas pu faire d'études, m'avaient offert pour mes 16 ou 17 ans un livre de poche où se trouvait le fameux Manifeste pour un art révolutionnaire indépendant coécrit par André Breton le fondateur du surréalisme et Léon Trotski l'ancien leader bolchévique. Dès lors mon engagement politique à gauche s'est noué au projet surréaliste d'émancipation par l'art, ce dernier n'étant mis au service de la politique, mais les limites de cette dernière et ses répétitions mortifères subverties par l'ouverture à son propre inconscient. Mes parents avaient sûrement voulu faire plaisir à un adolescent qui leur échappait et dont ils ne comprenaient pas toujours les nouvelles préoccupations notamment de révolte, avec des posters de guerilleros accrochés dans sa chambre, ses lectures et ses musiques New wave inspirées par le romantisme noir. La « beauté convulsive » des textes et les gestes provocateurs des surréalistes comme Péret, Artaud, Crevel ou Ernst, puis les merveilles oniriques de Miro ou l'érotisme énigmatique de Delvaux n'ont cessé depuis de m'aimanter.

Pensez-vous que le poète a encore son mot à dire dans nos sociétés? Et si oui de quelle manière?

« Les poètes sont les législateurs encore inconnus de ce monde » écrit Shelley. Victor Hugo a proclamé la nécessité des « Etats-Unis d'Europe » plus d'un siècle avant leur création historique. Le Premier Manifeste du Surréalisme déclare : «Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité ». Depuis l'irruption du langage qui créa l'Humanité, ce sont nos mots et nos gestes qui fondent nos vies. Le poète au sens large et étymologique est celui qui l'exprime et l'imprime inconsciemment le mieux. En ce sens je prône une po-éthique qui dépasse l'ornière morbide de la politique et de la science actuelles, comme l'égoïsme d'autruches à plumes de paons d'un nouvel « art pour l'art » narcissique et consumériste qui refuse sa responsabilité historique. Le surréalisme est le seul mouvement dans l'Histoire qui a tenté de lier à la fois les arts, la politique et la découverte de l'Inconscient. C'est un mouvement pionnier qui n'a pas été au bout de toutes ses potentialités et dont les membres se sont souvent brûlés aux contradictions de leur époque. Toutefois le grand succès des œuvres qui y sont associées y compris au-delà de ses champs d'intervention d'origine (je pense aujourd'hui par exemple au cirque contemporain, au théâtre de rue, à la littérature jeunesse, à la récupération et au recyclage écologique dans tous les domaines comme manière de vivre à la fois éthique et esthétique,...). Pour stopper les catastrophes en cours, nous devons être capables de réinventer un mode de production et une civilisation surréalistes de citoyens artistes suffisamment nombreux qui subliment et subvertissent le plus possible leurs pulsions destructrices et autodestructrices afin d'assumer les charges communes nécessaires à la préservation de la vie sur notre planète. Bref un oxymore à inventer pour vivre le moins violemment possible avec nos paradoxes humains irréductibles. Qui mieux que les poètes savent manier les oxymores ? Les poètes jouent avec les mots mais ils ne savent pas avec quels maux ils jouent. « Les mots font l'amour » écrivait André Breton. C'est tout l'enjeu du XXIe siècle. Aujourd'hui dans de très nombreux lieux invisibilisés par les médias dominants s'expérimente déjà le monde d'après, même modestement et en tâtonnant beaucoup, comme dans la revue A Littérature-Action ou à Saint-Cirq-Lapopie…

Un recueil en particulier que vous aimeriez présenter à nos lecteurs pour introduire votre travail ?

Mon recueil Saint-Cirq-La-Poésie – Ar(t)chéologie d'un coup de foudre me paraît une bonne introduction. Je l'ai écrit en coopération avec le dessinateur David Hébert sur la sollicitation de l'éditrice des Vanneaux et autrice Cécile Odartchenko. Le réalisme apparent des croquis rencontre des échos cachés dans les trouvailles du poète en quête de l'inouï. Les vers du poème et les dessins du recueil découvrent et revisitent des chemins depuis la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Des sentiers du Lot où l'on peut aussi rencontrer de mystérieuses bornes d'une « Route de la Paix » ouverte par le Mouvement des Citoyens du Monde dans les années 1950, année où André Breton fit du village de Saint-Cirq-Lapopie « une rose impossible dans la nuit » et déclara avoir « cessé de se désirer ailleurs ». Bref un atlas poétique pour des visites secrètes, la carte d'un maquis pour une Résistance à ciel ouvert.

Sur le même sujet