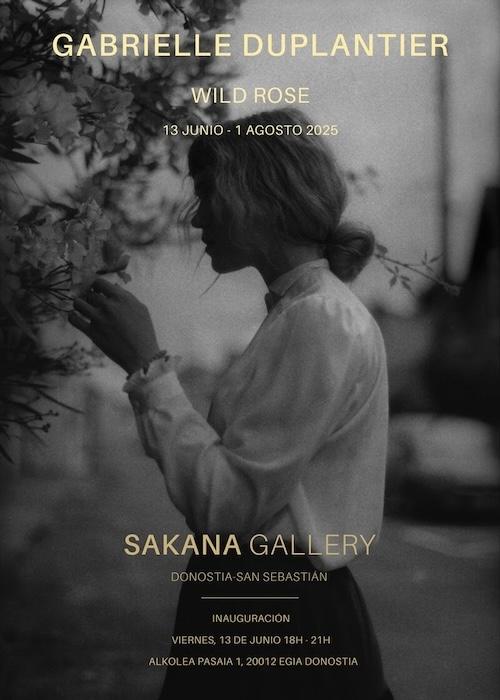

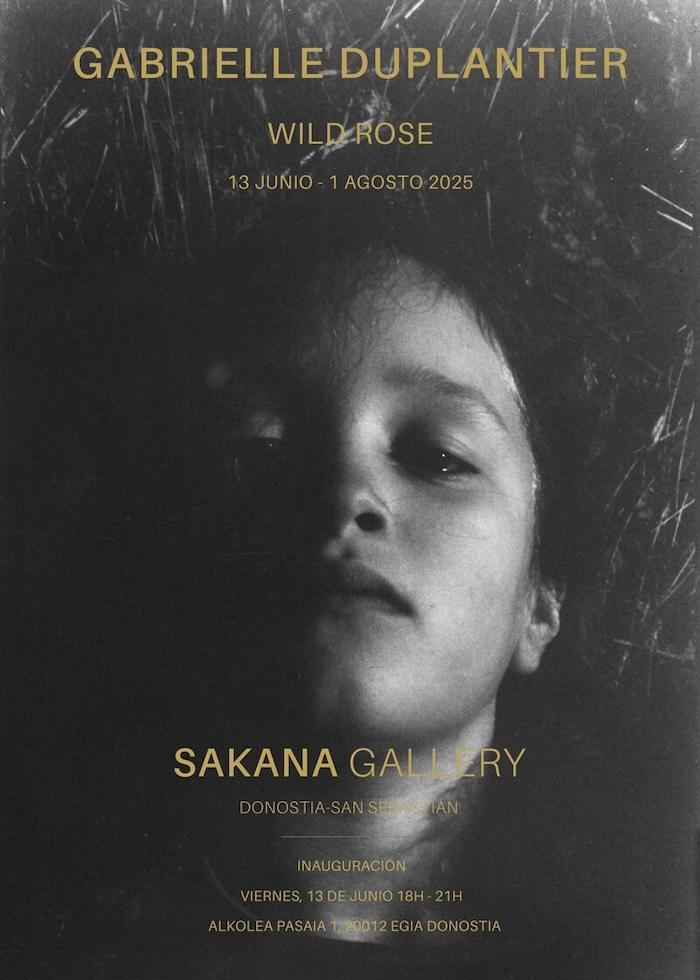

La semaine dernière, la galerie Sakana de San Sebastián a organisé le vernissage de l’exposition Wild Rose, une sélection de clichés pris par la photographe française Gabrielle Duplantier. Indépendante depuis une vingtaine d’années, elle est une figure singulière du panorama photographique contemporain. Issue d’un environnement familial artistique, son regard se porte sur l’intime, le territoire, la nature et les visages, captant l’émotion dans sa forme la plus pure. Rencontre avec Gabrielle, à la sortie de son intervention au « Brunch Avec Art », organisé par l’école de photographie BlackKamera de Bilbao.

D’où venez-vous ?

Je suis née à Bayonne. Ma mère est américaine d’origine portugaise. Mon père est de Bordeaux. Deux déracinés qui ont quitté leurs familles et qui ont fait exactement l’inverse de ce qu’on leur avait imposé. J’ai comme l’impression que mes parents ont recréé un monde originel sans culture, sans religion. J’ai grandi dans quelque chose de neuf. Donc je ne sais pas d’où je viens.

Comment êtes-vous devenue artiste ?

Je ne me suis jamais projetée dans une vie classique. En aucun cas, je ne me voyais vivre une vie avec des horaires imposées et un patron. Si on me met une chaîne, je n’y arrive pas. Mon père est dessinateur. Ma mère donnait des cours d’anglais, de danse, de yoga. On a toujours été pauvres. Gagner de l’argent, je ne sais pas ce que c’est. Mon père passait ses journées à travailler, à dessiner. Mais il gagnait peu. Et je fais pareil.

Je n’ai jamais eu autant de difficulté pour trouver un titre qui colle à une série. La wild rose c’est à la fois une fleur de soin et une aubépine, cette rose sauvage qui pousse dans mon jardin.

Pourquoi Wild Rose ?

Je n’ai jamais eu autant de difficulté pour trouver un titre qui colle à une série. La wild rose c’est à la fois une fleur de soin et une aubépine, cette rose sauvage qui pousse dans mon jardin. Elle apparaît aussi sur les papiers peints de la vieille maison qu’on a mise en ouverture du livre. Rosa, c’est le nom de famille portugais de ma maman. Et surtout « wild » : j’aime ce mot anglais qui signifie sauvage.

Que raconte l’exposition ?

Les photos sont tirées du livre Wild Rose publié en 2024 aux éditions lamaindonne. En 2018, je suis partie en voyage en Roumanie, en Inde, au Maroc et au Portugal pour faire des séries de photos sur l’inconnu, m’éloigner de moi et aller à la rencontre d’autres décors. Je désirais me renouveler. Mais le covid est arrivé et je me suis réfugiée dans la maison de famille ou mon père vit. On a commencé à vivre en autarcie.

Et dans cette ambiance délétère, la photo est devenue l’unique lien avec la vie qui palpite. Je passais mon temps à faire des photos de lumière, de ma nièce, d’arbres, de ma chambre, de mon lit. A la fin du covid, j’ai été saisi d’une plénitude. J’avais besoin d’espace et de quitter pour de bon la ville. Alors j’ai décidé de rester vivre dans cette maison qui est celle de mon enfance. Je suis revenue dans la matrice. C’est ici que je me sens en sécurité.

La nature est devenue mon pansement. Ça a été hyper fort, un peu mystique. J’avais traversé des choses difficiles. Réparer la maison a réparé mon cœur. Et toutes les photos prises à ce moment-là, qui n’illustraient pas ce sentiment, l’illustrent finalement. C’est une reconnexion à l’enfance. Il n’y a rien de ma vie privée et pourtant, toutes les photos sont une partie de moi.

Pourquoi travaillez-vous en noir et blanc ?

Le noir et blanc permet de tourner le dos au réel. Je suis dans une vision qui réinvente un peu les choses, qui exploite le réel pour créer des imageries un peu étranges. L’avantage du noir et blanc, c’est aussi que je peux travailler les photos dans mon propre laboratoire. C’est donc une façon d’avoir le contrôle sur elles. Et puis, j’adore la couleur, mais quand j’en fais, je me sens mauvaise photographe !

Où trouvez-vous votre inspiration ?

Dans ce que je vois. Le monde, la vie, les visages, les lumières. Je regarde beaucoup les gens. J’ai toujours un petit appareil avec moi.

Quelle est votre rapport au Pays basque ?

Je vis dans les Landes, tout près du Pays basque. Je suis admirative de ce peuple si soudé. Les danses, les carnavals millénaires, tous ces rituels : c’est beau de se sentir ensemble aussi fortement, avec sa propre culture et sa propre langue. C’est quelque chose que je ne connais pas. J’aime beaucoup par exemple le Carnaval du village d’Alsasua.

Pouvez-vous nous citer vos références artistiques ?

Au début de ma carrière, j’ai regardé beaucoup de photos et de livres. Je me suis nourrie de ça. Julia Margaret Cameron, Michael Ackerman, Josef Koudelka... J’aime aussi Paolo Roversi qui faisait les beaux portraits de mannequins. Et avec mes amis photographes, on s’inspire tous les uns-les autres et on se donne beaucoup d’énergie.

Wild Rose : Née d’un retour sur soi imposé par la crise sanitaire de 2020, la série de photographies Wild Rose marque un tournant dans la carrière de Gabrielle Duplantier. Restée proche des lieux de son enfance, elle les réinvestit, portée par la nature. Entre portraits allégoriques et paysages habités, chaque image en noir et blanc révèle une beauté fragile et fugace. Cet été, foncez visiter cette exposition organisée en partenariat avec l’Institut français et l’école de photographie BlackKamera, à la Galerie Sakana.

Sur le même sujet