« L’art a besoin de s’exprimer pour sauvegarder l’humanité. » Ce sont les mots de Betsabeé Romero, personnage de la société mexicaine, sculptrice, peintre généreuse et gourmande, exposée dans le monde entier, poète aussi, activiste évidemment. Une humanité abîmée, confuse, repliée sur elle-même que rien n’avait préparée pour affronter les conséquences brutales de la pandémie du Covid19.

De sa petite maison de rue dans le quartier Villa de Cortés à Mexico City, l’artiste est à l’affût de la tristesse qui envahit le monde plus vite que la maladie, de l’absence des funérailles, des violences cachées contre les femmes et les enfants de son pays, de son combat pour les artistes féminines.

Elle écoute aussi les rues devenues silencieuses de la plus grande ville d’Amérique du Nord.

Confinée, Betsabeé Romero écrit, dessine, lit, surtout de la philosophie en ce moment. Elle réfléchit à des installations artistiques pour illustrer les deuils en décalage que trop de personnes vont vivre. Elle est d’ailleurs invitée cet automne pour en parler dans le monde entier au Frieze de Londres, à Sydney et Rome.

De-Confined | Illustration par Marion Naufal (c) |You were born with the silver moon (by Agustín Lara)

A quoi ressemble Mexico City ?

À une ville qui n’a jamais réussi à rester en total confinement. Le trafic s’est réduit de moitié. Un total silence pendant la nuit, malheureusement toujours interrompu par les sirènes des ambulances. Avoir la possibilité de se confiner chez soi est un luxe que seule une partie de la population peut s’offrir.

Mexico City, silencieux !

On écoute davantage les oiseaux, ils chantent partout. Le printemps a éclaté avec ses jacarandas et bougainvilliers, plus que jamais colorés. D’un autre côté, il y a ceux qui font du porte à porte pour vendre des tamales, des biscuits, du gaz, de l’eau, des fruits, des fleurs, chacun avec son propre signal sonore, une symphonie urbaine de marchands ambulants qui nous réveillent à la vie chaque matin pour nous rappeler que nous sommes toujours à Mexico.

Il me manque ce Mexique, chez vous Betsabeé Romero, mais sans moi depuis un temps trop long déjà. Si j’étais dans votre ville, avant de venir dîner, j’irais me promener dans le quartier un peu art déco de la Condesa. Je m’arrêterais au comptoir du Lardo d’Elena Reygadas pour quelques beignets frits d’avocat et sa salsa de citron, des fleurs de courgettes fourrées au fromage, un riz noir peut-être avec un peu de calamar et du gingembre en épice. Pour le dessert, je les laisserais confectionner devant moi un de ces mille-feuille de fruits rouges fragiles, avec sur le côté de la glace à la cardamone et bien sur un ou deux verres de Casa Dragones pour accompagner le tout. Je remonterais ensuite l’avenue Veracruz jusqu’aux abords de Parque España. Là, je pourrais à nouveau admirer cette voiture de collection rouge ocre, garée au coin de l’Hotel Condesa df, un éclair blanc de part et d’autre du châssis, et pour toujours immobile, son chauffeur en métal laminé, costume bleu et ganté, prêt à démarrer. Une de vos œuvres.

La voiture est pour l’homme un objet de consommation extrême, l’extension du corps en mouvement. Elle est ici ramenée à son état de jouet, mais à l’échelle humaine. L’intérieur est en tôle, les fauteuils et le conducteur aussi. Il y a une grosse clé sur l’extérieur de la voiture. Si on la tourne, tout s’allume : les phares, l’habitacle et la musique aussi, une chanson d’Agustín Lara, Veracruz, que cet immense compositeur du 20e siècle avait composée quand la Condesa est devenu un quartier très moderne de Mexico City.

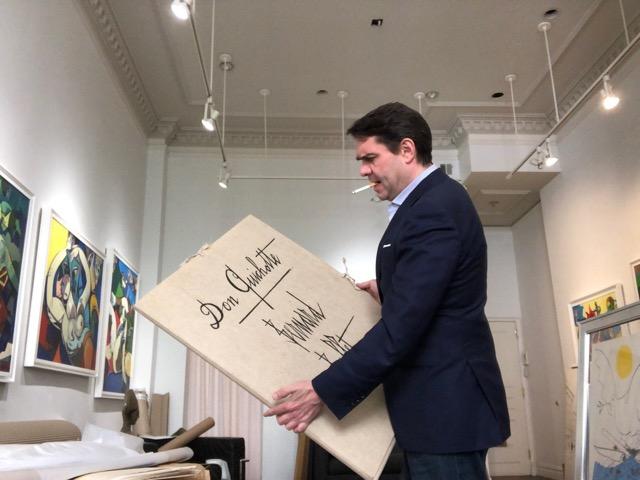

Betsabeé Romero devant son oeuvre Memoria de Hojalata à Colonia Condesa

L’automobile est au cœur de votre création artistique. L’an dernier, vous avez installé une voiture portée par des vélos devant les portes du Grand Palais, à l’invitation d’Art Paris. Votre travail sur la mobilité et les pneus, dont certains sont visibles depuis plusieurs mois Avenue de New York à Washington DC laissent aujourd’hui des traces de frein derrière lui. Ce doit être étrange à Mexico City, une ville qui connait d’ordinaire des embouteillages interminables ?

La signification même du véhicule m’a toujours inquiétée et les voir sans mouvement me fascine. Plus de 500 000 voitures sont garées indéfiniment au Mexique devant des maisons et des immeubles. Leurs propriétaires ne veulent pas s’en débarrasser. Sans compter l’immobilité des voitures bloquées dans la circulation. Quand on ne bouge pas, on réfléchit, on est avec soi-même, on traverse une crise de la pensée. Tous ces trajets quotidiens dans les grandes villes, tout ce temps que l’on passe dans une voiture au ralenti, à l’arrêt souvent, un temps perdu, entre la maison et le travail, entre le travail et là où on se rend après, sont autant d’instants d’intimité et d’introspection pour les conducteurs et les passagers.

Votre travail artistique affronte le monde de la consommation, un monde en évaporation. Que vous évoque la crise que nous traversons ?

Ce monde centré autour de la consommation est arrivé à une limite incroyable. La santé, au lieu d’être un droit humain, s’est intégrée dans ce monde de consommation. C’est devenu un luxe pour les personnes qui ont suffisamment d’argent pour payer les assureurs et aller dans des hôpitaux, pour un univers de laboratoires pharmaceutiques qui vendent des médicaments comme d’autres des matières premières, avec le renfort de la publicité pour nous convaincre. La santé fait partie de ce monde irrationnel. Même en sachant qu’une pandémie allait arriver, le système ne se préparait pas à cette crise.

Sommes-nous restés opaques à la menace ?

Et aux signaux de la nature. La grippe H1N1, passée par le Mexique, est le commencement de la situation actuelle. Nous savions que la prochaine guerre serait un combat contre un virus mondial ou un virus digital.

Est-ce l’idée même de l’individu, de sa capacité à décider pour lui-même dans un espace démocratique, qui est mise au défi par ce combat contre le Covid19 ?

Un philosophe français, André Comte-Sponville, a écrit qu’il fallait laisser aux personnes le droit de mourir comme elles le voulaient. Isoler totalement les personnes âgées, c’est pire. La santé physique devient la valeur la plus importante de l’être humain. Mais ce n’est pas vrai non plus, ce n’est pas cela qui nous maintient en vie. Nous ne sommes pas seulement une machine avec un cœur en état de fonctionnement. Si la santé devient une excuse pour nous surveiller « à l’intérieur » comme à « l’extérieur », nous pourrions entrer dans une forme nouvelle d’obscurantisme.

Au Mexique, comme presque partout dans le reste du monde, la pandémie du Covid19 a monopolisé tous les regards, les efforts, en premier lieu dans les services hospitaliers. Vous avez, vous aussi, été hospitalisée pendant ce confinement mais pas à cause du coronavirus.

Je m’étais réfugiée au milieu de la campagne, loin de la ville. Un dimanche matin, j’ai fait une séance de sport et de danse très animée avec ma mère, ma sœur, ma fille et ma nièce. Quelques heures plus tard, j’ai ressenti une grosse douleur au ventre. J’ai consulté un médecin par téléphone. Le diagnostic était musculaire, et il m’a prescrit des anti-inflammatoires. Au réveil le lendemain, la douleur était effrayante. J’ai appelé un ami cette fois-ci, un gastro-entérologue. Il m’a ordonné d’aller sans attendre dans un hôpital réservé pour les soins hors Covid19. Lorsque je suis arrivée, tout était déjà préparé : l’auscultation, la salle d’opération, une chambre aussi. J’ai eu une grosse crise d’appendicite et évité de peu une péritonite.

Je me demande combien de personnes sont tombées malades ou ne se sont pas soignées convenablement ces dernières semaines. Que découvrirons-nous lorsque la vague du confinement s’éloignera ? Où sont passés les malades, les dépressions, les tristesses ? Les médias nous donnent presque l’impression que le monde d’à côté retient son souffle.

On meurt aujourd’hui sans pouvoir se dire au revoir. On arrive à l’hôpital dans un état grave, on ne peut plus voir personne, on meurt, il n’y a pas de deuil. C’est fini. Même les films et les romans de science-fiction n’avaient pas imaginé la suspension des services funéraires. Nous ne nous sommes pas préparés pour vivre sans nous dire au revoir, sans fermer le cercle. Nous n’avons même pas le droit de voir le corps du défunt. Une fois mort, ici, le corps est incinéré. Ce qui se passe en ce moment marquera de sa blessure la société Mexicaine.

Vous vous exprimez en écrivant des poèmes, en peignant, en créant des sculptures, d’extraordinaires installations dans les villes et les campagnes. Comment allez-vous intégrer cette période dans votre art ?

C’est important de travailler sur des projets artistiques pour accompagner le deuil collectif qui va rester longtemps dans la société. Ce vécu va, je l’espère, nous rapprocher. J’ai même déjà proposé un grand hommage aux médecins et aux infirmières décédés du Covid19. Ils sont comme des militaires au combat pendant une guerre. Au Mexique, ils ont beaucoup souffert.

Les Mexicains entretiennent avec la mort et le rite funéraire un rapport diffèrent de celui que nous connaissons dans le monde occidental. Vous célébrez les défunts et vivez avec le deuil une intimité festive.

C’est un rapport privé qui peut être collectif, c’est important de savoir que nous sommes accompagnés, que nous vivons tous la même chose.

Le fameux Día de Muertos.

C’est à cause de situations semblables à cette pandémie que la célébration funéraire est devenue très importante dans notre culture. Au début du 16e siècle, les Espagnols ont amené avec eux la syphilis, la rougeole, la variole, la peste. Les conquistadors n’ont pas eu besoin de la force militaire pour vaincre les autochtones. Les maladies s’en sont chargées et ont tué 90% de la population. Les Indiens tombaient comme des insectes. L’église catholique qui s’établit avec la conquête espagnole doit alors faire quelque chose pour aider les survivants à surmonter leur douleur, profonde et infinie. Elle doit accepter cette célébration des morts qui aura transcendé les siècles.

Les espagnols n’ont donc pas voulu rompre avec les rites de l’époque précolombienne entre autres, cette célébration de plusieurs jours d’offrandes aux défunts ?

Les espagnols ont dû tolérer les coutumes aztèques, les réunions des familles pour faire revivre ceux qu’ils aimaient, pour partager leurs repas et boissons préférés, pour leur faire des offrandes sur un autel. L’église n’avait rien de mieux à proposer pour aider les indiens à transcender leur tristesse, tristesse qui les empêchait de travailler. La tradition mexicaine est à cet égard beaucoup plus cathartique que celle de la religion catholique.

Cette tradition s’est encore davantage développée au début du 20e siècle dans un pays justement largement dominé par le catholicisme. Et cela, grâce à un artiste.

La révolution mexicaine en 1910 tue en une décennie deux millions de personnes, plus de 10% de la population totale. C’est à ce moment-là que Jose Guadalupe Posada, un artiste graveur, crée la Calavera Catrina et récupère ainsi l’iconographie de l’époque préhispanique.

La Catrina, un squelette de femme habillée d’un chapeau français, symbolise la bourgeoisie espagnole et européenne à laquelle aspirent alors les populations autochtones au Mexique.

Elle devient la figure moderne des journées des morts et a permis de renouveler les traditions Aztèques.

Cette tradition a d’ailleurs pris de l’ampleur depuis la reconstitution annuelle d’une fête des morts dans le quartier historique de Mexico City. L’an dernier, elle s’installait à New York, en parallèle des fêtes d’Halloween. Vous-même avez créé pour la première grande fête des morts sur la place Zocalo en 2016 une installation géante de 113 autels, en fait des petites barques à fond plat, des trajineras.

Ces fêtes sont particulièrement importantes, surtout après un tremblement de terre meurtrier, une guerre entre narcotrafiquants, une série de morts inexplicables, celle de migrants ou des féminicides, chaque fois que l’on dénombre trop de morts dans un monde qui devrait être rationnel et sûr.

L’écrivain mexicain Octavio Paz écrivait, ‘Une société qui nie la mort finit par nier la vie’. Sommes-nous arrivés à un point de négation sur le fait que nous sommes des êtres vivants donc mortels ?

Día de Muertos est ludique. C’est une tradition qui offre à ceux qui veulent participer une façon de se rappeler des personnes que nous avons beaucoup aimées en se remémorant des plats partagés ensemble, des livres, la musique que nous jouions ou écoutions, de tout ce qui faisait le vivant de cette personne. Nous rendons hommage à la vie de la personne disparue, pas à sa mort. C’est une célébration très active, généreuse. Ma grand-mère préparait du mole, des fleurs en papier découpé et pendant qu’elle cuisinait, elle nous parlait de notre grand-père décédé, et même de la façon dont il dansait.

Mes installations sont des interprétations contemporaines de ces rites. J’implique les spectateurs dans cette création. Cela aide. C’était cela le concept de mon œuvre sur la place Zocalo en 2016.

Canto al Agua – Zocalo Día de Muertos Exhibition – 2016

Vous avez créé une installation similaire dans la magnifique Maison Bleue, la Casa Azul, de Frida Kahlo au mois d’Octobre dernier.

Cette œuvre a été réalisée dans un musée, pas dans un lieu public ou un parc là où tout le monde peut faire une offrande. Le contexte muséal a donc restreint le procédé artistique, mais cette création dans la maison d’une icône du féminisme était nécessaire et symbolique. L’augmentation des féminicides sur les quatre dernières années au Mexique est tragique.

Selon le think tank Américain Center for Strategic & International Studies, cette augmentation serait de 145%. Le Mexique occupe la seconde marche du podium derrière le Brésil pour le nombre absolu de femmes assassinées en raison de leur genre : 809 meurtres entre Janvier et Octobre 2019 !

C’est terrible. J’ai pensé que la maison de Frida Kahlo était un lieu parfait pour rendre hommage à toutes ces femmes mortes de la violence inconcevable d’un homme.

Ces féminicides ont eu lieu à une époque où nous pouvions nous déplacer librement. Ce n’est plus le cas en ce moment…

Le danger est extrême. Les feminicides pendant la pandémie sont en très grand nombre. Les institutions qui aident les femmes en danger à la recherche d’un refuge pour elles et leurs enfants reçoivent un nombre croissant d’appels.

Près de 1000 féminicides et infanticides depuis le début de l’année. On parle de 163 féminicides depuis le début du confinement selon l’organisation Marea Verde. Des crimes impunis dans 90% des cas.

Ce sont des hommes qui sont complètement malades. Les êtres fragiles sont une matière contre laquelle ils peuvent actionner toute la violence contenue en eux. Ceux qui reçoivent les coups sont les femmes et les enfants.

Une violence, d’ailleurs, que ne reconnait pas le Président Mexicain qui admet l’existence du machisme mais insiste sur l’idée d’une « fraternité familiale » propre à votre pays, rempart idéal à la violence, donc.

C’est inadmissible que cette violence contre les femmes ne soit pas admise officiellement. Ces crimes, cette souffrance, augmentent dans le monde entier pendant cette période d’isolement. Comment le gouvernement mexicain peut-il nier cela ? On parle d’une augmentation de 30% des violences contre les femmes. Je viens de signer une pétition pour faire reconnaitre l’urgence de cette réalité aussi létale que la pandémie elle-même. On devrait organiser davantage de services de protection des femmes en danger aujourd’hui.

Vous évoluez dans un secteur très dominé par les hommes. Votre seconde installation dans la maison de Frida Kahlo évoquait justement la réussite de « la » peintre Frida dans un Paris qu’elle n’a pourtant pas beaucoup aimé.

C’était un épisode peu connu au Mexique. La reconnaissance publique de l’artiste Frida Kahlo et de son œuvre est le résultat d’un voyage en France. Ce n’est pas son mari, le peintre Diego Rivera, qui lui assure cette renommée. Frida était bien sûr au cœur de l’actualité à cause de sa vie, sa souffrance, sa beauté exotique, mais pas son travail. Elle se rend à Paris pour la première et la dernière fois en Janvier 1939, juste avant la Seconde Guerre Mondiale. Une exposition doit y être organisée par André Breton, mais à l’arrivée de Frida, le mouvement surréaliste est en pleine décadence et se divise sur la position à tenir sur Trotzki, en exil au Mexique. L’exposition est annulée. Les œuvres de Frida, bloquées en douane, tardent aussi à arriver. C’est à ce moment-là que des artistes, et parmi eux Marcel Duchamp et sa compagne Mary Reynolds, volent au secours de Frida. C’est l’art qui la sauve. C’est l’art qui lui permet finalement d’exposer ses œuvres.

Et d’obtenir, seule, la reconnaissance tant attendue pour son œuvre ?

D’autres artistes mexicains font partis de cette exposition, dont Diego Rivera et Alvarez Bravo. Mais Frida reçoit publiquement les félicitations et les éloges des grands artistes de cette époque, dont Picasso et Dora Maar. Kandinsky, Miró, Yves Tanguy, Duchamp bien sûr, Breton et son épouse Jacqueline Lamba sont tous présents le jour du vernissage. Surtout, le gouvernement français décide d’acheter une de ses œuvres, un autoportrait, Le Cadre, pour la collection du Louvre, une première pour un peintre d’Amérique Latine.

Ce n’était pourtant pas la première grande exposition de Frida Kahlo.

Elle venait d’exposer à New York chez Julian Levy avec succès. Elle y a vendu des tableaux mais sans être célébrée, comme à Paris, par des personnalités importantes comme Picasso.

A New York, elle se fait un prénom ; à Paris, un nom ?

Ce voyage la fait apparaître comme une artiste à part entière. Elle a voyagé toute seule. Quand elle rentre à Mexico, la première chose que Diego, très fâché, demande, c’est le divorce.

Vous vivez dans une petite maison, elle aussi miroir de votre art, votre mini Casa Azul !

Ma maison est située juste à côté de mon atelier. Je l’ai trouvée par hasard en allant tous les jours à mon atelier et en rendant visite à mes parents. C’était une maison abandonnée depuis plus de 15 ans. J’étais mariée à cette époque. Nous nous étions dit que nous pouvions réinventer cette maison.

Elle ressemble à une installation artistique, un univers particulier, mêlant un design traditionnel mexicain et votre vision contemporaine des lumières, des objets.

Dans le chaos de Mexico, une ville que vous connaissez bien, l’habitacle est un refuge essentiel. C’est très important de pouvoir s’isoler dans les grandes villes. J’avais ainsi besoin d’un patio intérieur, de laisser entrer la lumière du jour, d’y abriter des plantes. Avec une amie architecte, nous avons ouvert des fenêtres et inventé cette petite cour. Nous y avons ajouté une petite salle à manger extérieure, pour s’y confiner, là, au-dedans de la ville.

J’aime cet espace dehors, sa grande table ronde. C’est dans cette pièce ouverte que les invités se retrouvent autour d’un verre de mezcal ou de tequila, de quelques olives, en attendant de passer à table. Dans l’autre salle à manger et dans les deux salons en enfilade, nous sommes aussi entourés de vos œuvres. Mais votre habitat n’est pas un musée, plutôt une installation vivante.

Lorsqu’on est artiste, on doit tester ses œuvres pour savoir si elles peuvent accompagner les gens. La façon de le faire est d’habiter avec elles. Cela prend du temps.

Et il y a la cuisine, fouillée, bigarrée, aux multiples saveurs. Une amie me rappelait récemment que Jackson Pollock avait été fin cuisinier, il aimait s’exprimer en concoctant des plats hauts en couleur. Chez vous aussi, Betsabeé, le repas est une fête. Vous êtes une cuisinière hors pair.

Tout est une question de cuisine. L’art, ça se cuisine aussi. On a des idées, il faut les mijoter, longtemps, patiemment, y ajouter des épices, révéler les sens cachés. L’art doit être goûteux.

J’ai hâte de revenir dans cette maison, de m’asseoir à votre table. Une de vos invités peut-être chantonnera le Veracruz d’Agustín Lara, et nous serons alors si heureux de tous nous revoir. En attendant, voici votre version préférée, interprétée par Toña La Negra. Comme les paroles le chantent :

Vous êtes née—Betsabeé—avec la lune d’argent

Vous êtes née avec une âme de pirate

Vous êtes née rumbero et jarocho

Une troubadour, vraiment

Pour en savoir plus sur l’artiste Betsabée Romero

Pour lire cet article en version anglaise

Sur le même sujet