Un jour comme aujourd’hui (5 juillet), il y a plus de 150 ans, Auguste Dreyfus, un Français d’origine juive signait avec l’État péruvien un contrat lui attribuant l'exclusivité du commerce de guano.

Auguste Dreyfus, né à Wissembourg dans le Bas-Rhin le 28 juin 1827, s’installe à Lima en 1852 dans le but d’étendre les activités de la société « Dreyfus Frères & Cie », une maison de commerce familiale basée à Paris, qui était jusqu’alors spécialisée dans le négoce des tissus. Au Pérou, il va commencer par faire le commerce d'objets et de produits de luxe, ce qui va lui permettre de fréquenter la haute société liménienne et les hommes politiques importants.

En 1869, associé à la Société générale de Paris (une puissante entité bancaire), Dreyfus signe avec l'État péruvien un contrat qui portera son nom, grâce auquel il fera main basse sur le commerce du guano péruvien. Le guano va alors lui permettre de se constituer en peu de temps une fortune considérable et devenir ainsi l’une des plus importantes au monde à l’époque.

La signature du Contrat Dreyfus, le 5 juillet 1869

Le Contrat Dreyfus est un accord commercial signé le 5 juillet 1869 entre des représentants de l'État péruvien et Auguste Dreyfus à la tête de la société « Dreyfus Frères & Cie ». Réussissant l’exploit d’évincer le puissant syndicat d’affaires européen conduit par Gibbs & Sons, Auguste Dreyfus signe ce contrat avec le ministre péruvien des Finances Nicolás de Piérola Villena.

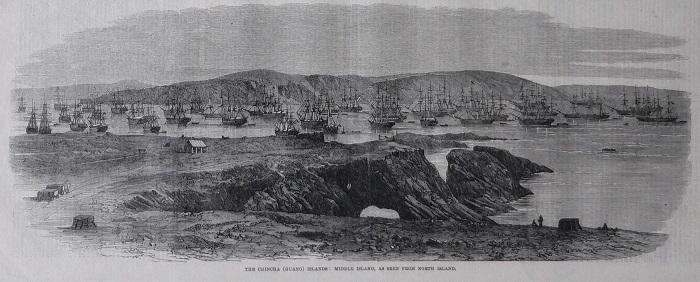

Même si par la suite, quelques extensions ont été apportées, Dreyfus s’engage par ce contrat à acquérir auprès de l'État péruvien deux millions de tonnes de guano des îles Chincha. Très vite nommé le contrat du siècle, celui-ci octroie donc à l’homme d’affaire français le monopole de la vente en Europe de deux millions de tonnes de guano péruvien, en échange d’un versement de 365 millions de francs (pour une valeur à la revente de 625 millions de francs).

Le contrat Dreyfus, une tentative de sortie de crise pour le Pérou

Au moment de la signature du contrat, la situation financière du Pérou est désastreuse. Depuis les débuts de l'exploitation du guano, jusqu'à 1868, plus de sept millions de tonnes de cet engrais ont été vendues, mais en l’absence d'une véritable politique financière, le déficit s’est creusé, produisant une dette de 45 000 000 de soles. Bien conscient que ce marché doit générer des bénéfices énormes, le président du Pérou, José Balta, donne sa confiance à Auguste Dreyfus et ses relations, pour sortir le Pérou de cette crise.

En échange des futurs profits générés par ce commerce, Dreyfus promet de verser à l'État péruvien une avance de deux millions de soles (cette somme sera ensuite portée à 2,4 millions) et 700 000 soles chaque mois jusqu'en mars 1871, et il s’engage également à acquitter le paiement de la dette extérieure péruvienne qui s'élevait à cinq millions de soles par an.

Le 5 juillet 1869, ce contrat est signé sous réserve de l'approbation de l'État péruvien. Avec quelques améliorations, il est finalement ratifié le 17 août 1869. Quelques jours plus tard, Dreyfus qui s’est réservé 60 % des bénéfices nets, écrit à Charles Herpin, directeur de la Société générale, qu’il s’agit de « la plus grosse, la plus lucrative, la plus positive des affaires qui existent dans le monde ». Auguste Dreyfus est alors à la tête d’une véritable multinationale qui transportera de 1870 à 1880, 1,8 million de tonnes de guano sur de 2 000 navires battant huit pavillons.

Dreyfus devient la cible d’attaques venues de toutes parts

L’homme d’affaires se heurte d’abord à la coalition de ses concurrents anglais évincés qui accusent le gouvernement péruvien de « dépossession » et obtiennent l’annulation de son contrat par la cour suprême du Pérou en novembre 1869. Des pots-de-vin seront nécessaires pour obtenir un vote inverse du Congrès qui tranchera finalement en faveur de Dreyfus, approuvant et exécutant le contrat le 11 novembre 1870.

Ne respectant pas entièrement toutes les clauses du contrat, Dreyfus sera accusé de manipulations au détriment de l'État péruvien et devra faire face à de nombreux procès. Enfin, la guerre du Pacifique entre le Pérou et le Chili (1879-1884), dont l'une des causes principales est le guano (le Chili fait la conquête des îles à guano et met en place un nouveau contrat de vente de l’engrais en 1880), mettra un terme à la carrière commerciale de Dreyfus et retardera par deux décennies l'ajustement de ses comptes avec le gouvernement péruvien.

Dans son testament du 11 mars 1892, Auguste Dreyfus évoque ces « luttes soutenues pendant 25 ans, en sauvegarde d’intérêts considérables, confiés à ma gestion et en défense de mon nom !! Luttes gigantesques ! ». Le guano aura permis à Auguste Dreyfus de se constituer en peu de temps une fortune considérable, l'une des plus importantes au monde. Il meurt à Paris le 25 mai 1897. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Sur le même sujet