Le bilinguisme : mythe ou réalité ?

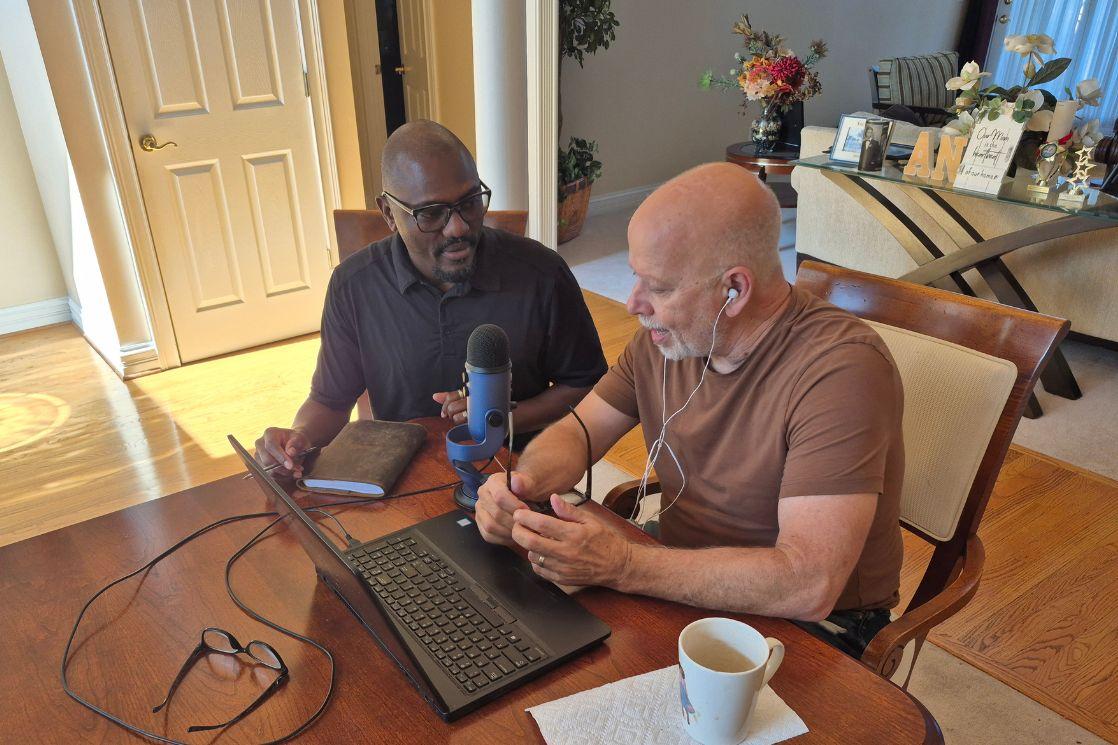

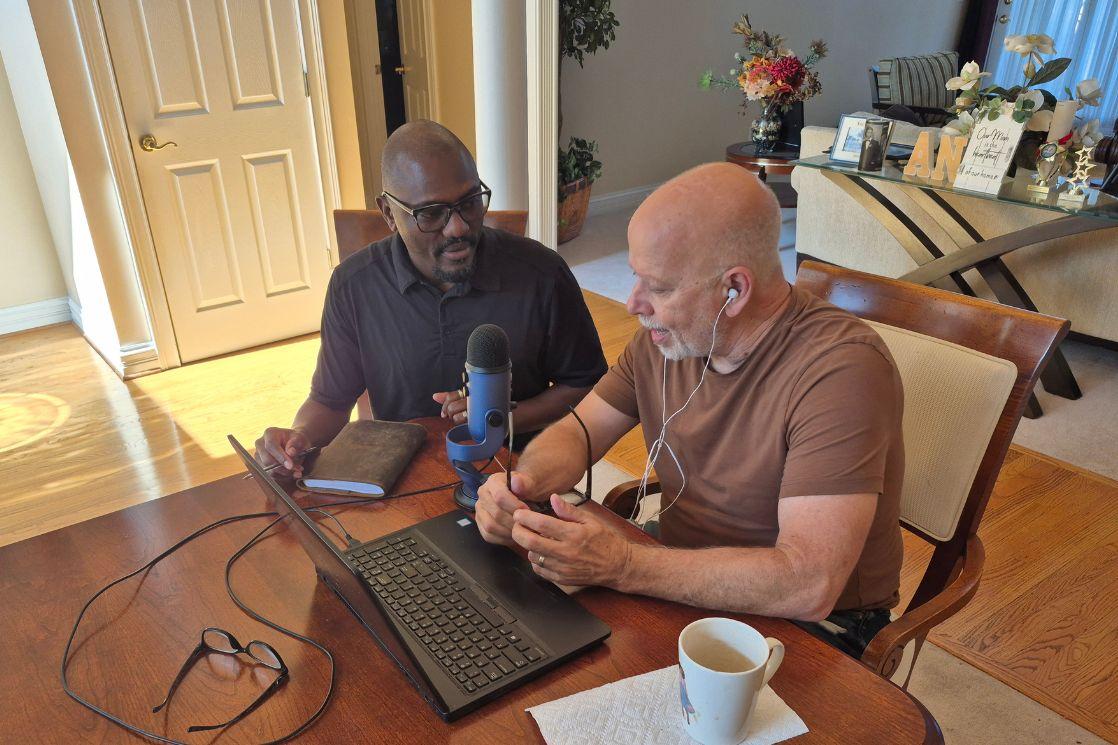

Jim est allé à Ottawa, capitale officiellement bilingue d’un pays qui se revendique lui aussi bilingue. Sur place, il a voulu en savoir plus. Il a rencontré un ancien professeur et deux étudiantes anglophones de l’Université d’Ottawa – une université censée fonctionner dans les deux langues officielles – pour recueillir leurs témoignages sur ce que représente, concrètement, le bilinguisme dans leur quotidien.

Un bilinguisme officiel à Ottawa

À Ottawa, le bilinguisme est une réalité institutionnelle affirmée, car la ville est officiellement bilingue depuis 2017. Cette reconnaissance s’inscrit dans un cadre où la présence francophone est historiquement enracinée, notamment à travers les communautés de Vanier, Orléans et Hull (côté Gatineau). Les services municipaux sont donc offerts en français et en anglais, et les communications officielles sont systématiquement bilingues. Ce statut reflète aussi la position d’Ottawa comme capitale fédérale, où les obligations du gouvernement du Canada en matière de bilinguisme influencent directement le fonctionnement quotidien de la ville.

À Montréal, le français prédomine

À Montréal, la dynamique linguistique est tout autre. Bien que l’anglais y soit largement compris et utilisé, en particulier dans les milieux économiques et universitaires, le français demeure la langue officielle et dominante, tant dans l’espace public que dans les institutions. La Ville de Montréal n’est pas officiellement bilingue, même si elle dessert une population cosmopolite avec une importante minorité anglophone. L’approche montréalaise s’inscrit dans une volonté politique plus large de protéger et promouvoir le français au Québec, ce qui se traduit par des obligations linguistiques strictes pour les entreprises et une signalétique majoritairement francophone.

Deux visions, deux réalités

Comparativement, Ottawa présente un modèle de cohabitation équilibrée entre les deux langues officielles, avec une reconnaissance explicite du bilinguisme, alors que Montréal privilégie une approche asymétrique où le français prédomine. Cette différence reflète non seulement les cadres juridiques provinciaux distincts, mais aussi des trajectoires sociolinguistiques divergentes : l’une fondée sur le compromis fédéral, l’autre sur la survivance culturelle et la promotion active du français dans un contexte nord-américain majoritairement anglophone.

Qui sont Jim & Patrick qui nous parlent depuis le Kentucky ?

Sur le même sujet