Quelques secondes de discussion suffisent pour que Lily Hibbert vous emporte dans son univers. L'artiste des multiples. Melbournian vivant à Paris. Une créatrice scientifique. Nous aurions pu discuter des heures de ses projets, de sa façon de nous rendre curieux sur ce que nous ne voyons pas. Lily Hibbert est l'une des artistes selectionnées pour la Biennale de Sydney, qui se déroulera du 14 mars au 8 juin 2020.

Le Petit Journal Melbourne : Nous sommes impatient.e.s de découvrir votre contribution à la Biennale 2020 de Sydney.

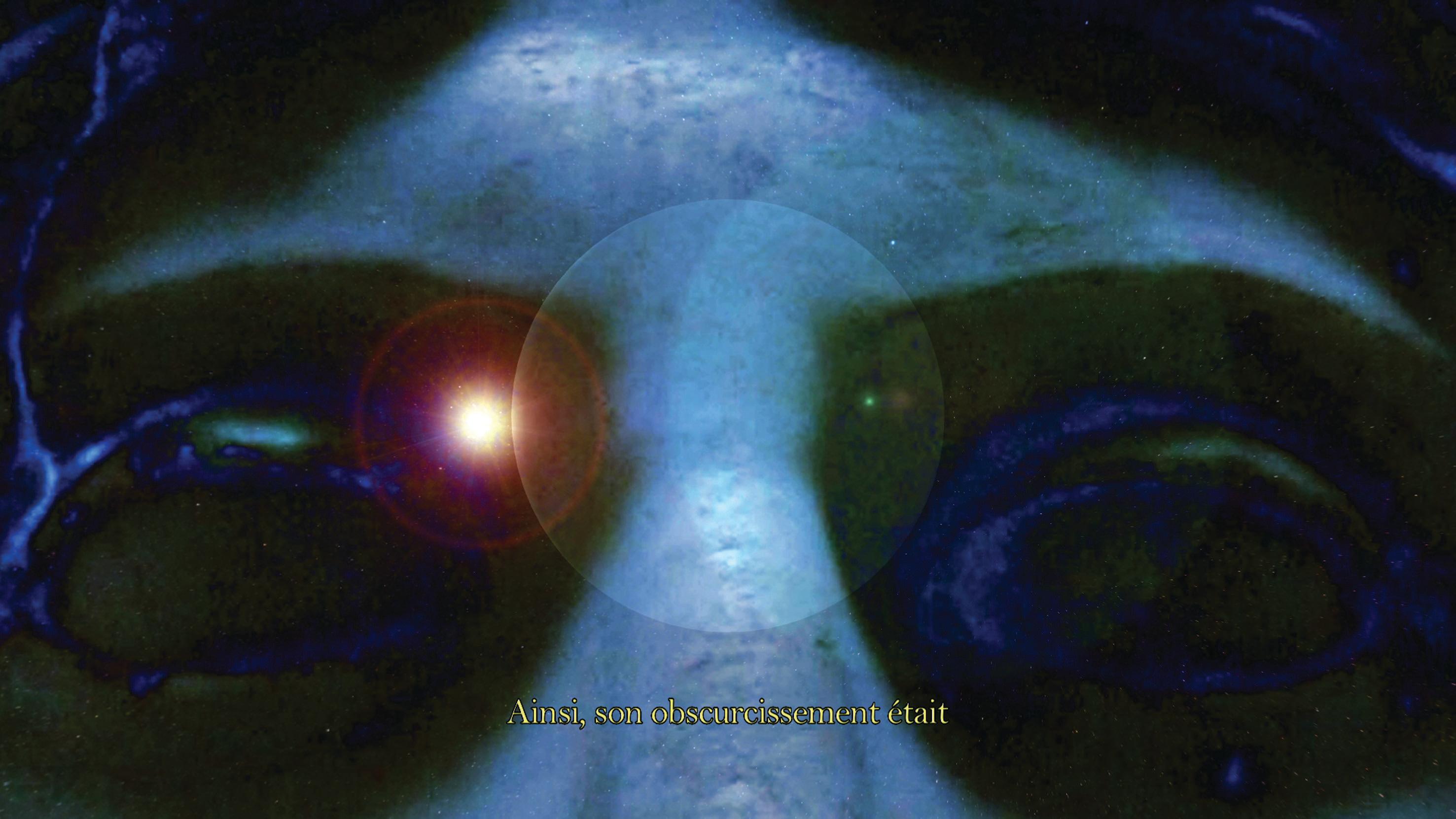

Lily Hibberd : Je suis vraiment ravie. Je connais le directeur Brooke Andrew depuis longtemps. Il est un artiste extraordinaire. Il m’a invité à participer à la biennale de Sydney en me demandant de créer une expérience plutôt qu’une exposition à l’Observatoire de Sydney. Nous avons commencé les préparatifs il y a une semaine. Le thème portera sur la mesure du temps, comment mesurer le temps, comment plonger dans le temps. Il y a par exemple une œuvre qui prendra la forme d’une fontaine et c’est une vision d’un trou noir en analogue. C’est un espace au sein duquel les visiteurs sont invités à entrer et l’idée est de pouvoir toucher ce que l’on ne voit pas. L’idée est d’utiliser le temps comme un matériau. Nous préparons une série d’évènements et des ateliers plutôt qu’un seul acte.

LPJ-Melbourne : Quel ressenti rechercherez-vous à créer chez les visiteurs de la Biennale ?

Aujourd’hui nous n’avons plus cette notion du temps de manière organique. Nous sommes entouré.e.s par des outils pour mesurer le temps sans vraiment y réfléchir ou le saisir. Pour moi, le pendule de Foucault est essentiel. Il a transformé notre perception sur le passage du temps par le biais de la rotation de notre terre, une durée qui change constamment. Nous voulons plonger les visiteurs dans un univers où la perception du temps se fait autrement.

LPJ-Melbourne : Originaire de Melbourne, vous résidez actuellement en France. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et vos relations avec ce pays?

Je suis arrivée en France pour la première fois en résidence à la Cité des Arts en 2008. J’ai commencé exposée à la galerie de Roussan à Belleville en 2010, dirigée par deux galeristes, deux femmes : Jeanne Lepin et Anne Bourgois. Nous avons finalement réalisé quatre expositions pendant six ans. En ce moment-là, j’étais attirée par l’histoire de la mesure du temps et notamment par les instruments de la grande collection des Arts et métiers et de l’Observatoire de Paris. J’ai pu discuter et éventuellement collaborer avec des scientifiques et des astronomes à Paris, qui m’ont aidé négocier une résidence artistique au musée des arts et métiers en 2014. Ce n’était pas simple. C’était la première fois qu’ils engageaient un artiste. Néanmoins, au bout d’un an et demi, j’ai réalisé une exposition dans le musée intitulée « First Light » ainsi qu’une deuxième exposition à la galerie de Roussan « Beta Persei » autour des femmes astronomes parisiennes.

Pour réaliser cette résidence, j’ai dû avoir un visa, que j’ai obtenu dans un premier temps pour trois ans. Puis j’ai fait un post-doctorat à l’université de Paris. C’était un poste académique. J’ai modifié un peu mon parcours. J’ai collaboré avec des historiens et des théoriciens au sien du Laboratoire des recherches sur des cultures anglophones (LARCA), comme Professeure Martine Beugnet, avec qui je prépare une édition d’un journal appelé « Screen » autour de l’idée de la immersion entre le cinéma et la réalité virtuelle.

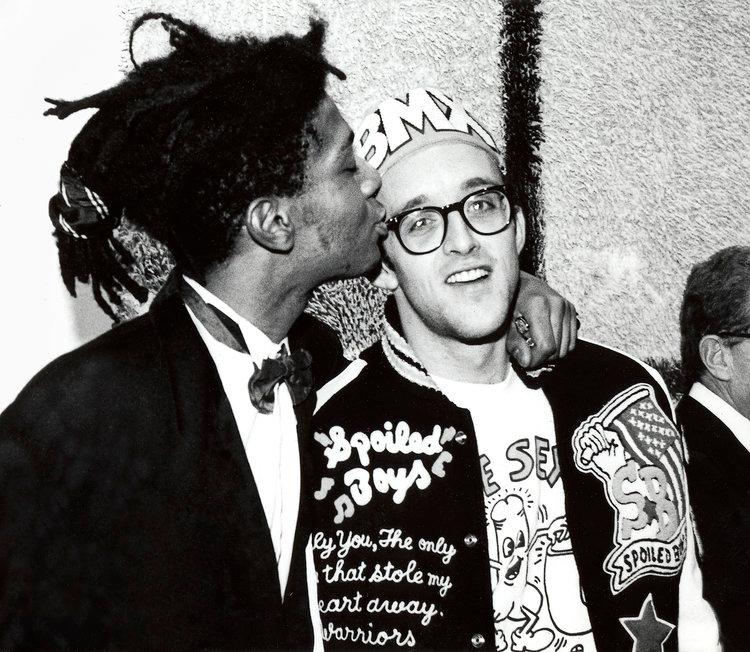

(Photo fournie par Lily Hibberd)

LPJ-Melbourne : Quel est votre regard sur ce qui vous entoure en tant que scientifique artiste australienne vivant en France?

Pour un australien, la perspective coloniale autour de la question de la mesure du temps est très intéressante. Normalement, en tant qu’australien, nous sommes d’avantage stimuler à réfléchir sur ces questions sous le prisme du Royaume Britannique. C’était pour moi fascinant de me déplacer en France et découvrir une nouvelle perspective sur l’Europe mais aussi sur l’Australie.

Sur le même sujet