30 avril 1975. Cette fois, c’est la fin. Des unités nord-vietnamiennes sont rassemblées tout autour de Saïgon, prêtes à fondre sur leur proie. C’est le Viêt-Cong qui l’emporte : les hommes qui s’apprêtent à investir la capitale de la République du Vietnam arborent tous le drapeau rouge et bleu à étoile jaune et non le drapeau rouge à étoile jaune, qui est celui de la République démocratique. Officiellement, les soldats de Hanoï sont venus prêter main forte aux combattants du Front national de libération.

Le Petit Journal vous propose ce dernier épisode de la série intitulée "Le long chemin qui mène au 30 avril 1975" de revivre la chute de Saïgon, le 30 avril 1975, date qui marque la fin de la guerre du Vietnam. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et sixième chapitres reviennent sur ces années charnières dans l’Histoire des guerres d’Indochine.

Dans son Palais de l’Indépendance, Duong Van Minh attend. Président depuis deux jours à peine, il ne préside rien, sinon une débâcle, et il le sait. Le très peu de pouvoir qu’il lui reste, il va l’employer à empêcher que l’on se batte dans Saïgon, qui ne sera pas défendue.

La ville, elle, est en proie au chaos. C’est une vraie cour des miracles. Beaucoup d’habitations, désertées par leurs occupants, sont livrées au pillage. Quant à la population, elle est fébrile. Si certains attendent les vainqueurs avec un fond d’anxiété, d’autres - et ils sont nombreux -s’apprêtent à célébrer leurs libérateurs et à participer à l’avènement d’un Vietnam enfin en paix et indépendant. Car c’est bien cela, la grande nouvelle de ce 30 avril : la guerre, qui durait depuis 30 ans, est sur le point de s’achever.

Les Américains, eux, font figure de grands perdants. Cette République du Vietnam, qu’ils auront soutenu tant et plus durant presque deux décennies, s’est révélée incapable de faire face à la déferlante venue de Hanoï : deux mois lui auront suffi pour se déliter.

Ce 30 avril 1975, nous y sommes

En ce petit matin du 30 avril, l’ambassade des Etats-Unis est un véritable « radeau de la Méduse », auquel tentent désespérément se s’accrocher la foule des Vietnamiens qui ont misé sur le mauvais cheval.

A 2h30, heure de Saïgon, Graham Martin, l’ambassadeur des Etats-Unis, fait savoir au quartier général des forces américaines en Thaïlande qu’il reste encore 726 personnes dans l’enceinte de l’ambassade : 500 Vietnamiens, 53 civils américains et 173 Marines.

Sauf qu’il doit assez vite réviser ses chiffres. En fait, il y a deux fois plus de Vietnamiens, et il est bien difficile de les dénombrer, tant ils forment une foule compacte et peu disciplinée. Il est néanmoins décidé que neuf hélicoptères, encore, feront des rotations, et que celles-ci devront être achevées peu avant 4h.

Ce n’est pourtant qu’à 4h40 qu’un appareil, baptisé Lady Ace 09, se pose sur le toit de l’ambassade avec un ordre présidentiel qui stipule que désormais, seuls les Américains seront embarqués. L’ambassadeur, lui, est tenu, de prendre place dans l’appareil, ce qu’il se résigne à faire.

« Si nous avions tenu nos engagements, comme un Etat digne de ce nom, tout ceci ne serait pas arrivé », lancera-t-il à des journalistes en arrivant sur le Blue Ridge, le navire-amiral de l’armada rassemblée au large des côtes vietnamiennes.

Pour les quelques Marines qui restent encore dans le périmètre de l’ambassade, la situation devient rapidement intenable. Devant les grilles, il y a des Vietnamiens qui implorent, qui se bousculent, qui pleurent. Les soldats sont obligés de jouer de la crosse.

Petit à petit, ils gagnent le toit de l’édifice en bloquant tous les accès avec des moyens de fortune. Ce n’est qu’à l’aube que finalement, le dernier hélicoptère s’envole. Le dernier soldat à monter est un sergent-chef du nom de Juan Valdez. Il laisse derrière lui près de 420 personnes éplorées, parmi lesquelles des employés vietnamiens de l’ambassade et leurs familles.

L’opération Frequent Wind est terminée. Si elle se solde par un relativement bon bilan comptable (plus de 7.000 personnes évacuées), l’image des Etats-Unis grande puissance tutélaire du monde libre en sort sérieusement écornée.

Le public, lui, retiendra surtout l’image des hélicoptères balancés à la mer depuis les porte-avions pour faire de la place : signe, s’il en fallait un, d’une évacuation précipitée, exécutée à la hâte. Rien à voir avec Eagle Pull deux semaines plus tôt !

Cessez-le feu

Il n’y a donc plus aucune présence américaine à Saïgon en ce matin du 30 avril. Il n’y a plus que des Vietnamiens qui finissent de « laver leur linge sale en famille ».

Négocier ou ne pas négocier ? Telle est la question. Pour les autorités sud-vietnamiennes, en tout cas, car pour le Gouvernement révolutionnaire provisoire, qui exige « la dissolution de l’armée et de la police fantoche », il n’en est tout simplement pas question.

Duong Van Minh, lui, décide de jouer son va-tout. Aussi lance-t-il un ultime appel à la radio.

« Notre politique, c’est la réconciliation. Je crois fermement à la réconciliation des Vietnamiens pour éviter de verser inutilement le sang. Je demande aux soldats de la République du Vietnam de cesser les hostilités et de rester tranquillement sur place (.) Nous attendons ici de rencontrer le Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam pour discuter ensemble de la cérémonie de transfert du pouvoir et éviter de verser inutilement le sang de la population », déclare-t-il, en omettant sciemment de mentionner les troupes nord-vietnamiennes.

Sauf que dans son quartier général, Van Tien Dung, le commandant en chef des troupes nordistes, entend bien ne pas se laisser voler sa victoire par un « tour de passe-passe ». Le politburo de Hanoï non plus, qui envoie aussitôt ses ordres : « Poursuivez offensive sur Saïgon, conformément plans prévus. Accélérez et renforcez maximum votre marche avant. Libérez toute la ville. Désarmez l’ennemi. Démantelez machine administrative adverse, à tous les échelons. Ecrasez radicalement toute tentative de résistance ».

Dung, on s’en doute, ne se fera pas prier.

Ils arrivent ...

En attendant, Saïgon est prise d’une frénésie de pillage, notamment dans les bureaux et les villas qu’occupaient les Américains. Lampes, radios, robinets de lavabos, machines à écrire, tables, chaises, divans, matelas. Tout est bon à prendre. Les cours et les escaliers de ce qui était encore, il y a quelques heures, l’ambassade des Etats-Unis, sont jonchés de papiers, de brochures, de rapports et de dossiers. Dans les étages, on arrache les conditionneurs d’air, on démonte les réfrigérateurs. Partout des fauteuils éventrés, des tableaux brisés.

Dans les rues, les drapeaux fleurissent, ceux du Gouvernement révolutionnaire, bien sûr. Les banderoles, aussi, avec des slogans qui célèbrent la victoire. Sur les bâtiments publics, on se contente d’accrocher de grands draps blancs.

Il fait beau à Saïgon, en ce matin du 30 avril quand les premières divisions nord-vietnamiennes font leur entrée en ville. Les Saïgonnais les accueillent avec un mélange de soulagement (la guerre est finie, enfin.) et de curiosité. La plupart de ces soldats qui arrivent sur des chars paraissent aussi jeunes que disciplinés.

Le char 879

Le char 879, de la 203e brigade, descend quant à lui le boulevard Thong Nhut. Il se dirige alors vers le palais de l’Indépendance.

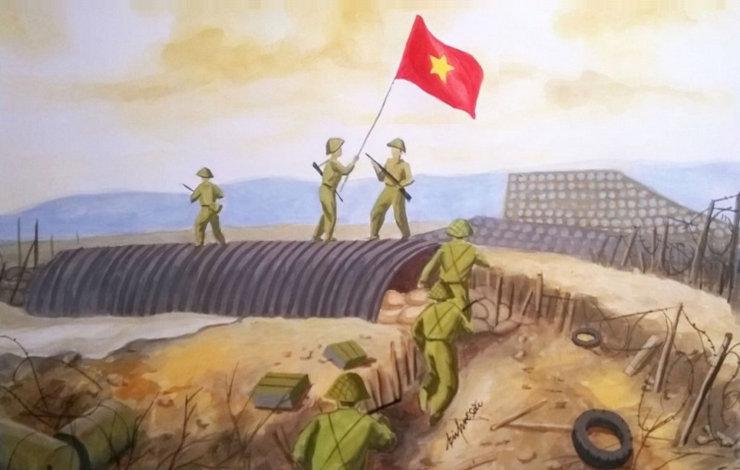

Symboliquement, pour la postérité (il y a là des photographes et des journalistes.), il défonce les lourdes grilles de fer forgé et avance jusqu’au pied du bâtiment.

D’autres chars arrivent ensuite et labourent les pelouses. Les soldats de l’infanterie, eux, se répandent sur le gazon, pour une démonstration de force, qui se fait sous le regard des badauds, qui ne perdent pas une miette de ces minutes historiques entre toutes. On entend encore quelques explosions, quelques coups de feu, au loin.

Bui Quang Thuan, le commandant de l’escadron, monte les marches du perron, et réapparait au balcon quelques instants plus tard. Un soldat escalade alors la façade pour arracher le drapeau sud-vietnamien et le remplacer par celui du Gouvernement provisoire de la République. Il est 11h15, heure de Hanoï. La guerre est finie.

Reddition

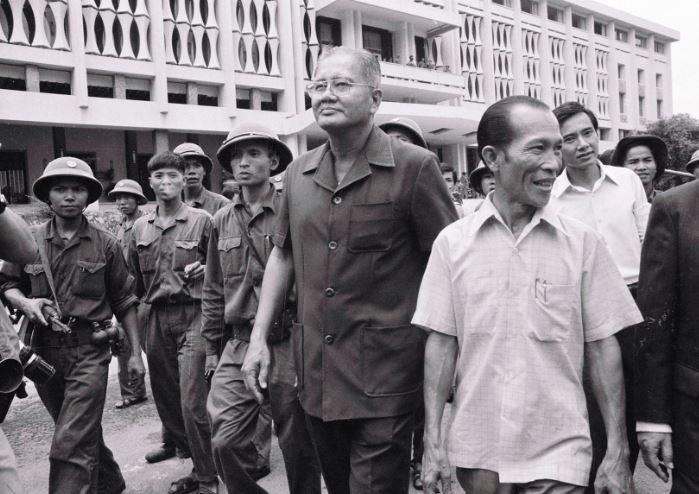

A l’intérieur du bâtiment, au premier étage, Duong Van Minh se retrouve face au Colonel Bui Tin.

« Vous n’avez rien à craindre. Entre Vietnamiens, il n’y a pas de vainqueurs ou de vaincus. Seuls les Américains ont été vaincus. Si vous êtes des patriotes, considérez que c’est un moment de joie. La guerre est terminée », lui dit ce dernier.

« Nous vous attendions pour vous remettre le pouvoir », lui répond alors le Grand Minh, croyant sans doute bien faire.

« Vous n’avez rien à remettre. Vous ne pouvez que vous rendre sans conditions », s’entend-il répliquer sèchement.

Quelques minutes plus tard, Minh sort du palais sous bonne escorte et se rend à la radio pour y lire un texte qui a été rédigé par un officier nord-vietnamien : « Je déclare l’administration de Saïgon entièrement dissoute, de l’échelon central à l’échelon régional. De l’échelon central à l’échelon régional, elle s’est rendue au Gouvernement révolutionnaire ».

Partout en ville, règne une atmosphère de kermesse. Des grappes de civils et de journalistes s’agglutinent autour des chars nord-vietnamiens. Les Saïgonnais ont un peu de mal à réaliser que la guerre vient de s’achever. Pour beaucoup d’entre eux, c’est une délivrance et dans l’immédiat, ils fraternisent avec leurs libérateurs venus du nord dans une ambiance somme toute assez bon enfant : chacun veut croire en des lendemains meilleurs, maintenant que la paix est revenue et que les Vietnamiens sont tous unis dans une même victoire.

Dans le quartier général nord-vietnamien, c’est l’euphorie de la victoire. « Un étrange printemps venait d’éclore soudain dans un charivari de joie indescriptible », écrira Van Tien Dung dans ses Mémoires. « Oui, nous avons pleuré de joie en ce jour de victoire totale. Notre première pensée, dans la seconde qui suivit l’annonce de la victoire, fut pour l’oncle Ho. Nous croyions entendre sonner la clochette de sa maison sur pilotis lui annonçant la bonne nouvelle. Nous l’imaginions derrière ses stores, en train d’écrire un poème pour célébrer l’évènement », ajoutera-t-il, jamais avare de ce sentimentalisme de rigueur à Hanoï lorsqu’il s’agit des héros du Vietnam moderne.

Dans l’immédiat, c’est le Gouvernement révolutionnaire provisoire qui prend les rênes du pouvoir à Saïgon. Même si aujourd’hui, il est de coutume de considérer le 30 avril comme le « jour de la réunification », il faudra en fait attendre le 2 juillet 1976 pour que le Vietnam soit officiellement réunifié et prenne le nom de « République socialiste du Vietnam ».

Le Gouvernement provisoire est alors dissous, et c’est à Hanoï, la nouvelle capitale de ce Vietnam réunifié, que siège le pouvoir. Quant à Saïgon, elle devient Ho Chi Minh-ville.

Le pays mettra de nombreuses années à panser les plaies de la guerre. Certaines demeurent encore béante, à ce jour, et il suffit de songer aux victimes de l’agent orange, ce défoliant hautement toxique déversé par l’armée américaine, ou encore aux mines, pour réaliser à quel point ce conflit aura été destructeur.

Mais 50 ans ont passé et aujourd’hui, le Vietnam s’est réconcilié avec les Etats-Unis comme avec lui-même. Mieux, il entre dans une nouvelle ère de développement et de prospérité, dont Ho Chi Minh-ville est la parfaite incarnation.

Sur le même sujet