Haut-lieu du christianisme au Moyen-Orient, il est le lieu supposé de l’épisode biblique du Buisson ardent et abrite une riche collection d’icônes et de manuscrits.

Récemment, ont paru dans les médias égyptiens des rapports remettant en cause le statut du monastère classé à l’Unesco depuis 2002. Le gouvernement grec a immédiatement réagi afin de trouver un accord avec les autorités égyptiennes.

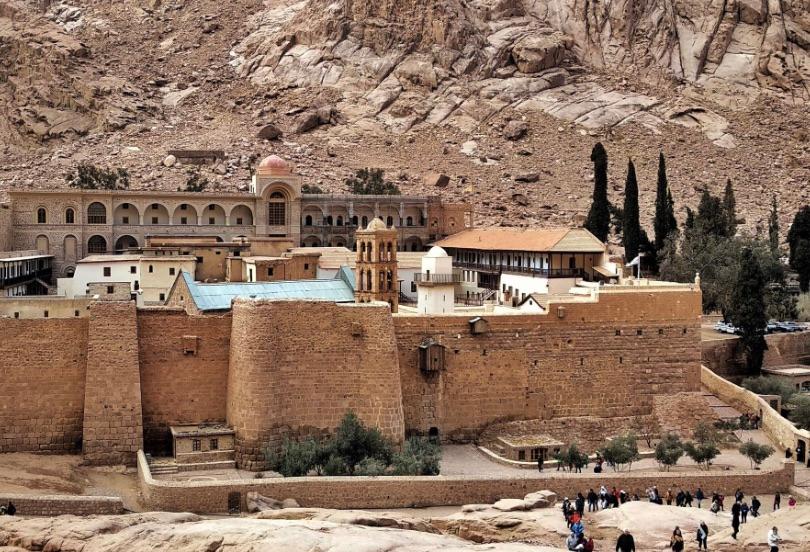

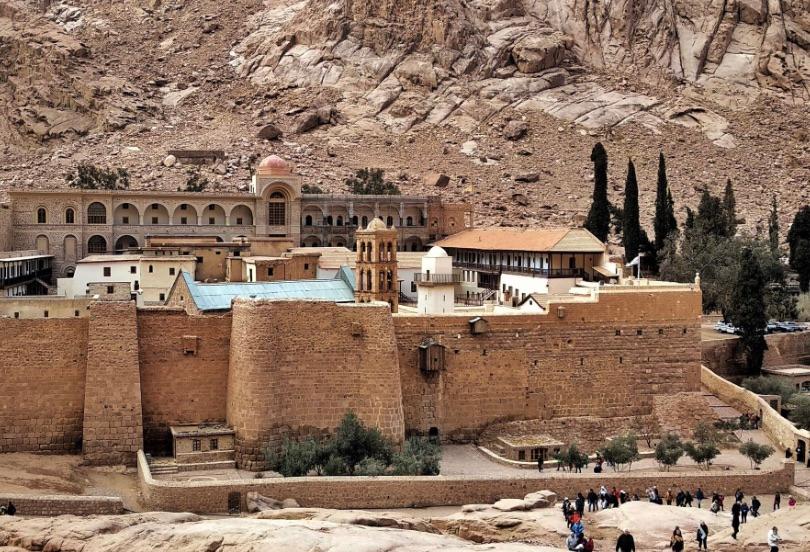

Un monastère multiséculaire

Dès le IIIe siècle, des moines de tradition grecque et romaine se sont installés dans le Sinaï afin de vivre une vie de prière, de silence et de solitude, mais aussi loin des persécutions. Selon le Livre de l’Exode, Dieu se serait ici manifesté auprès de Moïse sous la forme d’un buisson en feu mais ne se consumant pas. En 327, la mère de Constantin, premier empereur chrétien, Hélène fait construire une chapelle sur le site supposé de cet épisode du Buisson ardent, au pied du mont Sinaï où Moïse aurait ensuite reçu les Tables de la Loi.

Au VIe siècle, l’empereur Justinien ordonne la construction d’une grande basilique ainsi qu’une forteresse afin de protéger le lieu. Les inscriptions sur la porte informent que « ce couvent sacré du mont Sinaï où Dieu parla à Moïse fut érigé depuis ses fondations par le pieux empereur romain Justinien…la 527e après Jésus-Christ ». Rattaché au Patriarcat orthodoxe grec de Jérusalem, le lieu a su toutefois conserver son indépendance.

Au VIIe siècle, le Sinaï est conquis par les Arabes mais le monastère demeure, en vertu d’un édit de protection qui aurait été accordé par Mahomet. Malgré l’isolement et certaines tensions, il conserve son riche patrimoine et accueille de nouveaux moines et avec eux de nouveaux manuscrits. Des icones sont peintes et de nombreuses mosaïques y sont réalisées. Au IXe siècle, il est consacré à la martyre Sainte-Catherine dont les reliques ont été découvertes non loin et y sont conservées. L’engouement suscité transforme le monastère en haut-lieu de pèlerinage.

Les Européens ont à cœur de le préserver et les Ottomans maintiennent ses droits. Le monastère gagne encore en sacralité et richesse patrimoniale. Le Codex Sinaiticus, un des deux plus anciens textes écrits de la Bible, y est conservé pendant plusieurs siècles et a constitué la pièce maîtresse de ce qui est toujours la deuxième collection de manuscrits anciens au monde. De son côté, la ronce multiséculaire de la cour y est considérée comme étant le Buisson ardent de Moïse.

Cette extraordinaire richesse couplée à son ancienneté et son importance symbolique amènent l’Unesco a classé Sainte-Catherine au patrimoine mondial en 2002.

Naissance d'une discorde

Durant près de 1600 ans, l’existence du monastère dans un pays musulman a donc été permise et l’édit de protection est resté appliqué. Les Frères musulmans avaient manifesté une certaine hostilité entre 2012 et 2013 mais leur renversement en 2014 avait rétabli l’équilibre. Cependant, de récents rapports publiés dans les médias égyptiens sont venus remettre en cause le statu quo, affirmant que les moines n'étaient que des invités dans des bâtiments et sur des terres qui ne leur appartiennent pas.

De culte orthodoxe grec, les autorités helléniques se sont affirmées de fait comme protectrices du lieu. Elles ont immédiatement réagi afin que la situation ne s’envenime pas. Les ministres des Affaires étrangères et celui de l'Éducation et des Religions, Giorgos Gerapetritis et Kyriakos Pierrakakis, ont pris les devants. Jeudi dernier, une délégation dirigée par le secrétaire général des Affaires religieuses, G. Kalantzis, et accompagnée de hauts fonctionnaires, s'est rendue en Égypte pour rencontrer le gouverneur du Sinaï du Sud, responsable des questions concernant le monastère du Sinaï.

Un accord décisif

Une discussion s’est donc ouverte et a permis de trouver rapidement une fin positive. La liberté religieuse, garantie par le président al-Sissi, a été réaffirmée. Le statut du lieu a quant à lui été confirmé et reste donc inchangé. Pour Athènes, la question est d'une importance cruciale car le monastère sert de bastion de l'hellénisme en Égypte et joue donc un rôle diplomatique de fait.

Les conséquences de la crise pourraient même être positives puisque les deux parties se sont accordées sur un renforcement de leurs coopérations. Le gouverneur du Sinaï du Sud a, par exemple, présenté un l'ambitieux plan pour la transformation du Sinaï et visant à faire de la ville de Sainte-Catherine la deuxième destination touristique d'Égypte.

Le communiqué de presse conjoint affirme que « les deux parties se sont mises d'accord sur la poursuite de la préservation du régime et du patrimoine culturel et religieux du Saint Monastère, ainsi que sur la facilitation et la sauvegarde continues du mode de vie monastique de la Sainte Confrérie et de son caractère de pèlerinage. »

Les autorités grecques devraient aller plus loin. Les ministres travaillent sur un projet d'accord avec les autorités égyptiennes et le Saint Monastère du Sinaï, couvrant des domaines tels que le tourisme religieux, la culture et la protection des antiquités. Ils entendent surtout affirmer le statut juridique du monastère, assurant sa reconnaissance continue en tant qu'institution orthodoxe grecque.

Sur le même sujet